资讯分类

李诞果然是被甩的那个 -

来源:爱看影院iktv8人气:226更新:2025-09-14 21:29:07

李诞近期因参与综艺《展开说说》引发争议。该节目以"熟龄姐姐谈话会"为概念,邀请杨笠、杨天真、易立竞、傅首尔担任MC,本应聚焦女性视角的深度话题讨论。然而第二期节目引入李诞后,内容意外转向笑果文化与壹心文化两家经纪公司的团建片段,被观众认为偏离了原本的节目定位。

观众抱着对"她综艺"的期待而来,却在节目中感到失望。李诞的表现被批评为过度做作,全程流于表面,引发诸多不满。而他的员工杨笠以及好友杨天真、傅首尔则展现出明显的包容态度,似乎始终在维护他的形象。当李诞遭遇批评时,易立竞却因保持专业态度而获得观众认可。尽管她同样是壹心签约艺人,但在这场"自己人"的访谈中,始终以记者身份保持客观理性,既不刻意讨好也不带有明显功利性。在四位MC中,唯有她维持着适度的疏离感,坚持进行深度采访。

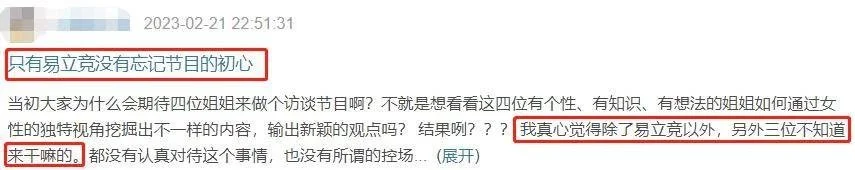

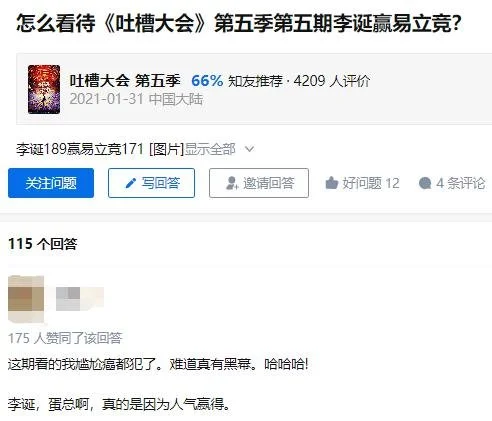

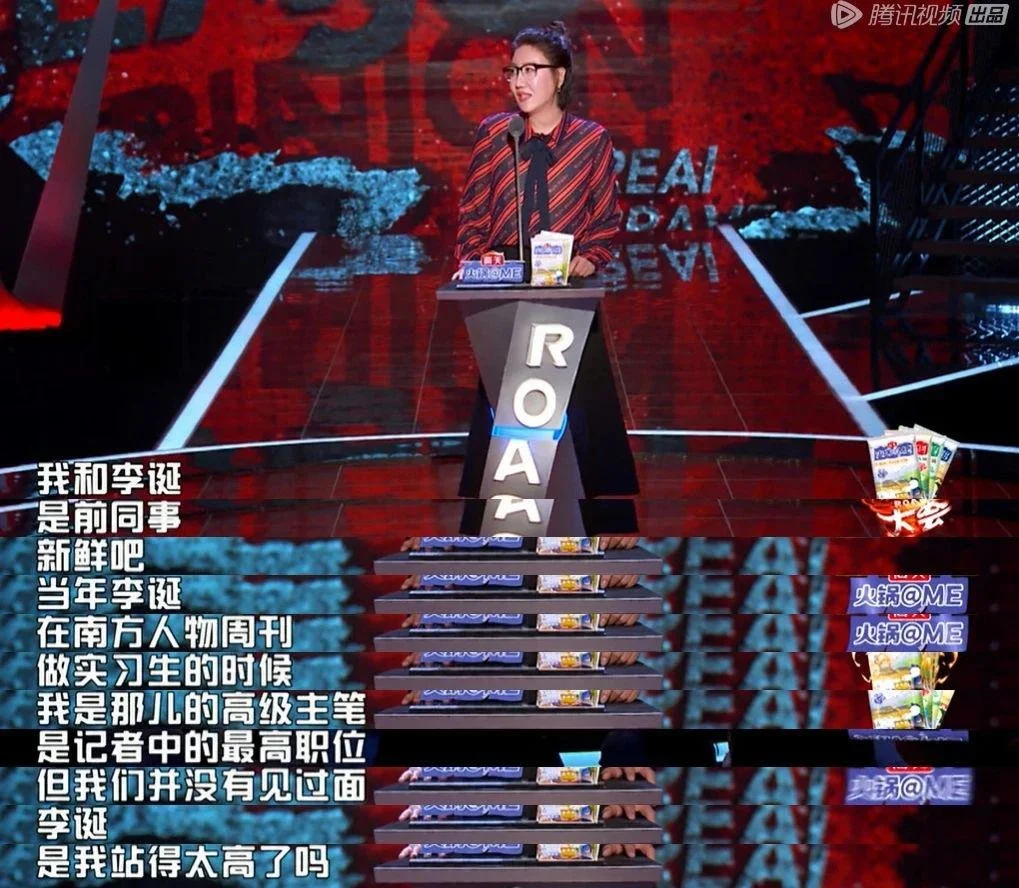

李诞与易立竞的渊源颇具戏剧性。两人曾共事于同一家传统媒体,均属于怀抱理想主义情怀的媒体从业者,后在文化传媒领域各自取得了一定成就。2017年《吐槽大会》第五季第五期节目中,两人展开激烈对谈。尽管李诞在节目竞技环节占据上风,但其言辞引发的争议却导致口碑受损。这场风波成为两人事业轨迹的分水岭,此后业界对二者的对比讨论持续升温。

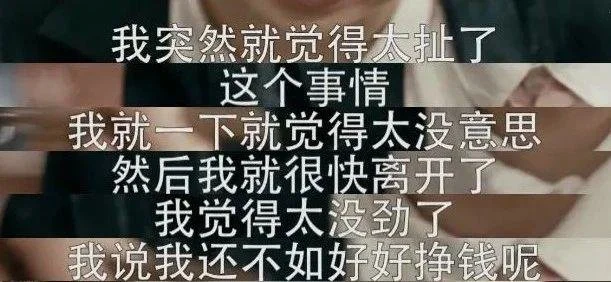

今天暂且不探讨两人在业务能力上的高低,毕竟各有所长,领域优势各有不同。只是好奇,两位背景相似的从业者,为何在大众印象中走向截然相反的境地?细细想来,李诞的争议或许源于他惯于模糊应对。每当话题触及敏感处,他总以模棱两可的表述回避核心。例如谈及离婚,当被问及婚姻中最难以忍受的是什么,他仅回应"一想到'婚姻'二字就不舒服",却始终未道明是婚姻的束缚感还是其他隐情。这种刻意的遮掩让观众难以感知真实情绪。又如面对"婚姻这门考试是否还会继续"的提问,他声称"弃考"并表示已尽力,但当被追问"人生中最尽力的事情能写上婚姻吗",他既要否认又恐自曝矛盾,最终陷入语无伦序的被动局面。

每个人心中都有不愿触及的隐秘角落,不愿回答的问题旁人无法强求。然而,频繁参与需坦诚表达的节目,却在关键时刻回避核心议题,这种自我矛盾的言行无疑让参与者与观众都感到尴尬。这是否正印证了所谓的‘坐享其成’?当被追问‘人情’与‘利益’的取舍时,他毫不犹豫地选择前者,并且‘惯常’以人情为重。若录制节目的初衷是为维护人情,那么他对于友人的节目究竟带来了何种实质价值?一旦要求其深入阐述,便瞬间陷入沉默。唯有尴尬的笑声和同伴间的小圈子共鸣式大笑,试图遮掩再度显现的前后不一。

李诞的矛盾性格在言行间随处可见。他常以"人间不值得"的姿态示人,流露出对生活的虚无感,甚至主张万事皆可抛。然而,这种看似颓废的态度背后,却暗藏着对人生的执着追求。他坚持认为阅读的价值在于提升生活品质,而非消遣娱乐,因此能够精准复述书中的精华内容。更令人瞩目的是,即便在隔离期间也未曾停歇,持续进行创作,不断打磨自己的文字能力,展现出对精神世界的深度探索。

图源 |《展开说说》:书中提及的关于人生感悟的段落显示,李诞认为即使只是喝着几块钱的啤酒也能感到满足,甚至可以浑浑噩噩地度过一生。然而当被问及何时才能真正做到无所谓时,他的回答却透露出对物质的渴望——需要挣下几个亿之后。这种前后矛盾的态度暴露了他的挣扎,尽管没有人有资格指责他的对错,但他始终回避直接回应或坦然拒绝,习惯于用模糊的方式应对。观众逐渐对这种虚伪表现感到失望,最终他只能将自己也蒙骗过去。相较之下,易立竞展现出截然不同的态度。她选择直面问题,甚至带有较真的倾向。在其他嘉宾为李诞四处圆场时,她却始终保持清醒,严肃地指出了杨天真在采访中消解了李诞应答的环节。当多次尝试采访失败后,她望向镜头表示已尽力,这一举动体现了她与导演组的默契配合,打破了MC小团体中惯有的捧场文化。她对杨天真的批评也反映出其独立思考的立场。

她被直接打断了,并被要求让对方自行作答。

杨天真作为节目主持人,始终秉持以采访为核心的原则,其他环节则处于次要地位。这种专注使她在节目中展现出独特的正直与坦率。相较其他参与者流于嬉笑打闹的状态,她始终保持端庄坐姿,以专业采访者的姿态坚守岗位。

图片来源:《展开说说》这种真诚无疑具有感染力。不过我也不排除节目存在剧本设计的可能。杨天真确实擅长提拔人才,为了推动易立竞的事业发展,她甘愿承担负面角色,这种格局令人钦佩。但易立竞的个性特质并非仅限于节目表现,她的圈粉能力源于自身独特的魅力。因此节目中的易立竞展现出比李诞更受欢迎的形象,也更显从容自在。有趣的是,这种状态恰恰与世俗意义上的成功标准形成反差。从社会公认的成功维度来看,李诞显然比易立竞更具优势。易立竞曾在节目中提及,当年李诞初入行业担任实习生时,她已是资深主笔。

图源 |《吐槽大会》如今,李诞已从一名籍籍无名之人蜕变为商业成功人士。他不仅催生了一个全新行业,更构建了脱口秀商业帝国,在特定文化领域确立了引领地位。相较而言,易立竞虽凭借尖锐的采访风格屡次引发关注,亦有诸多经典案例,但仍在访谈类主持人领域尚未形成显著影响力。其采访常伴随争议性,且以犀利设问著称,问题往往直接而缺乏修饰,甚至带有逼问意味。正如其招牌节目《立场》开场白所强调的——记者应具备与受访者相匹配的"体温",即通过建立信任实现情感共鸣。然而,受访者为何愿意向你敞开心扉?唯有在彼此熟悉或被人格魅力吸引的前提下,方能达成深度交流。

这类带有攻击性或隐含陷阱的提问方式,往往能引发观众强烈共鸣,使假面明星在舆论场中获得意外关注。然而对受访者而言,本能的防御机制会被激活,导致难以维持采访的互动性。以万茜为例,当她强调'不想红'的立场时,易立竞却通过'为何参与综艺'的质问直指其矛盾点,并追问'两次'的细节。面对这种挑衅,万茜不仅失去了平常心,甚至无法完整表达'那是十年前的节目'这一辩解,暴露出内心强烈的抗拒情绪。

根据《定义》后续采访内容,万茜在访谈中情绪外露,态度逐渐转为对抗。你认为‘红’的定义应当如何界定?

图源 |《定义》她的提问方式直接而大胆,却缺乏深度洞察。我并不完全否定其采访风格,毕竟某些明星在猝不及防之下往往会展露平日隐藏的细节,这种手段确实能为观众带来新鲜视角。然而,此类方式的适用性极低,唯有面对情绪极端失控的艺人,其反应才会如同河豚遇敌般彻底暴露。但对大多数受访者而言,这种单纯的刺激式提问所能获取的有效信息不足10%。在对抗性氛围中,受访者通常会选择自我封闭,采访也因此陷入僵局。况且娱乐圈中的从业者皆精于防备,警惕性更上一层楼。相较之下,建立信任关系并引导对方主动敞开心扉的策略,才能真正挖掘有价值的讯息。因此易立竞的采访方式颇具冒险性,也难以复制。其他主持人多致力于拉近与受访者距离,而她却一开始就将对方推向对立面。更值得注意的是,她提出的问题常与自称的精准性相悖,既未根据受访者的个性特质,也未结合具体谈话场景灵活调整提问角度,反而呈现出一定的模式化特征。例如,她惯用的两步策略:首先挑动对方的痛点,继而以"这是自我安慰吗"的质问收尾。

部分采访者习惯通过直接刺激受访者来获取话题,这种策略往往停留在表层互动,难以触及深层内容,且存在一定的投机成分,实质性的对话效果有限。相较之下,资深深度访谈记者更擅长在敏感议题上精准把控提问分寸。例如面对被舆论质疑「扮嫩」的刘晓庆,杨澜以「岁月对你来说意味着什么」作为切入点,既避免了直白的质问,又让受访者在自省中自然回应。这种留有余地的提问方式反而为双方保留了体面,形成良性互动,使受访者更可能敞开心扉。而许知远的采访风格则展现出另一种智慧——他倾向于以真诚的态度切入受访者内心世界,如采访林志玲时突然询问「你学的是什么专业」,成功打破了外界对她的外貌刻板印象。尽管这种走心的提问方式可能导致在陌生领域出现交流障碍,例如与木村拓哉的访谈中产生理解偏差,但其核心价值在于通过思考与共情建立深度对话。

图源 |《十三邀》因此,面对存在争议的艺人,采访者更应给予其充分表达的空间,而非以尖锐的问题压制受访者,使深度对话节目沦为带有戏谑性质的娱乐表演。尽管不愿揣测其动机是否具有功利色彩,但从实际效果来看,易立竞的采访风格更注重娱乐性,常能捕捉到明星情绪失控的瞬间,这种表现方式虽具话题性,却也暴露出专业深度的不足,导致其口碑呈现两极分化。相较之下,李诞的现状则展现出有趣的反差——当其事业处于低谷时,表现更为从容;而当事业上升期,反而显露出某种矛盾。这种变化源于他内在的转变:如今的李诞更善于把握观众心理,时时刻刻都在迎合大众审美。他曾建议许知远,在涉及性别话题时,年长男性应避免使用“女人”,而改用“女孩”以减少油腻感。他深谙流行趋势,持续以“丧”为标签,通过示弱姿态和“无所谓”的态度构建独特的表达方式。

图源 |《十三邀》正如先前所言,他私下全力以赴,却刻意展现出慵懒颓废的表象。这种表现方式的选择,更多是出于对流行趋势的敏锐捕捉,旨在博得他人喜爱,而非深度认知。因为本质上,这并非真实的自我。随后,他甚至不再通过表达来彰显个性,正如他宣称“我究竟是谁已无关紧要”。许知远反问:“若不表达自我,你所传达的又是谁?”对方一时语塞,随即以自嘲口吻回应“甘于浅薄”。他关注大众群体,实则是借助艺人身份追逐利益,却始终未曾真正理解大众的所思所想。

图源来自《十三邀》节目。最初入行时的李诞并非如此。众所周知,他当年历经艰辛进入媒体行业,怀揣着理想主义的社会责任感。然而在春运购票时,两个凭借关系走后门的同事已互相为彼此预订好车票,这种对比让现实的油腻瞬间扑面而来——曾经关注苍生的热血被现实浇灭,他开始专注于谋取生计。

颠覆往往源于一个瞬间的觉醒。

图源来自《十三邀》节目,易立竞以对人感兴趣而著称,其采访风格与李诞形成鲜明对比。然而,相较于关注外界与他人,她更倾向于探索自身的求知欲。在多数情况下,易立竞对受访者的好奇心更多聚焦于观察其反应,而非深入了解其本质。在采访周杰的那期节目中,周杰展现了高度的自我认同,其三观完全自洽且气场沉稳,使得易立竞未能发现其逻辑漏洞,也未能将其逼至情绪失控。相反,她屡次被周杰的气场所压制,甚至被深入剖析而难以招架。例如,当易立竞以套路式提问:"这是自我安慰吗?"时,周杰一边品茶一边从容回应:"我还用自我安慰?你都说了我内心强大,还用自我安慰?"

图源来自《立场》,其实易立竞的策略堪称精准,她惯用先引导话题再以对方逻辑反制的手段。周杰在应对中已巧妙地完成了自我证伪,却无法撼动易立竞预设的偏见——采了和没采一样。这种情况下,周杰成功自证清白,但易立竞仍在采访结尾以旁白形式为其贴上标签:"我的感受是,他仍需被认同"。这让我深刻感受到,易立竞的采访始终秉持着个人初心,而非迎合大众期待。她拒绝以客观视角审视他人,也无需被外界客观评价,始终保持我行我素的姿态。因此,她与李诞形成鲜明对比,从未因外界声音而改变自我。她将朋友圈的人比作衣服,若长期不穿便可处理掉,这种将'人'比作'衣服'的比喻,寓意深刻且无需顾及人情世故,她对他人心态的漠视已臻化境。

图源 |《展开说说》因此,即便易立竞并非事业上的佼佼者,她仍能以疏离的姿态与外界保持距离。当外界波涛汹涌时,她依旧维持着内心的秩序与自洽。而李诞则表现出更多的脆弱,在与现实的碰撞中经历失望后,便彻底沦陷于自我颠覆的漩涡。他选择拥抱世俗标准的成功,却在某种程度上失去了存在的根基——自我。当一切皆无意义时,对万物便提不起真正的兴致。"我认为所有都是无意义的",这种对话逐渐变得乏味,越发失去了吸引力。

李诞惯于将锋芒藏于温润之中,这种策略使他既未暴露任何破绽,也未能传递真实情感。他的言语如同隔夜茶,看似存在却无余温,造访者如过客般留下痕迹却未真正抵达。观众的不满实属合理,而这种情绪或许会迫使李诞在追求真诚的过程中遭受伤害,最终陷入不断自我解构的恶性循环。

值得注意的是,李诞早已展现出对大众心理的深刻洞察和精准把握。然而,即便如此,每当有节目传出邀请他录制的消息,公众的反应却常常是强烈的抵制。

用‘女孩’替代‘女人’以掩饰油腻感,实则是对自我的妥协。李诞终究意识到,过度讨好终将成为一种表演,他选择在两者之间模棱两可,人生便陷入停滞的灰色地带。这种选择并非否定他的才华,而是揭示了一个普遍困境:个体在面对群体期待时的挣扎。当李诞与易立竞的两种态度并置——前者因过度迎合而失去棱角,后者始终保持着清醒与独立——他们恰似两种截然不同的生存样本。真正的强者往往在初期展现亲和力,最终却在坚持自我中抵达更高的境界。这种人生轨迹的差异,为每个在社交边界中徘徊的灵魂提供了观察坐标。如何在世俗洪流中保持恰到好处的距离感,本质上是场与世界的微妙博弈,结果取决于你更在意他人的目光,还是内心的完整。

最新资讯

- • “奥妹”生日出街 穿咖色夹克黑超遮面清爽利落 -

- • 宁浩刘德华《红毯先生》预测票房不到1亿 制作成本2.6亿面临巨亏 -

- • 超模莉莉·奥尔德里奇现身街头 穿灰白色紧身裙身材曼妙 -

- • 奥兰多·布鲁姆现身街头 穿海军蓝正装亮相帅气逼人 -

- • 当前热映电影票房榜,《第二十条》跌至第三,《热辣滚烫》破20亿 -

- • 超模艾米丽·拉塔科夫斯基出街 皮夹克配斑马纹长靴秀美腿 -

- • 苏晓彤、王佑硕二搭古装,角色人设不输裴景、王宽,《为缨》启动 -

- • 克里斯汀·斯图尔特现身街头 白T牛仔裤搭配夹克拽酷惹眼 -

- • 正在热播的五部电视剧,《烟火人家》排倒数,《大唐狄公案》第二 -

- • 刘耀文宋亚轩三亚团综搬椰子路透 穿着休闲侧颜精致帅气 -

- • 我们为什么需要好看又好笑的《新春喜剧之夜》? -

- • 龚俊穿浅绿色卫衣时尚简约 戴黑色挂脖耳机现身机场 -

- • 林允穿黑色大衣现身机场 白色打底衫搭配牛仔裤时尚简约 -

- • 赵今麦分享芬兰闲暇日常 棕红色围巾包裹长发笑容动人 -

- • 陈瑶蓝色海藻梦幻大片释出 长裙衬白皙皮肤回眸动人 -

- • 赖美云晒九宫格练习室自拍 俏皮可爱满满少女心 -

- • 鹿晗与新歌MV合唱团小朋友合影 贴心蹲下俏皮比耶 -

- • 艾薇儿有望参加《浪姐4》?采访回答卖关子拉满期待值 -

- • 唐嫣鹅黄色线衣知性感十足 太阳花耳坠显温柔气质 -

- • 虞书欣穿格子短裙甜辣俏皮 脸颊比心单眼wink可爱满贯 -