资讯分类

内娱顶流女星“撕逼”,千年等一回 -

来源:爱看影院iktv8人气:664更新:2025-09-16 16:58:55

《无限超越班》历经四期播出,凭借TVB资深艺人与经典IP的加持,节目热度持续升温。在最新一期中,惠英红、佘诗曼、薛凯琪、周洁琼四位嘉宾联袂演绎了经典港剧《宫心计》,完成舞台剧演出后,众人纷纷分享排练的艰辛经历。作为指导老师的惠英红特别称赞了薛凯琪的表演表现,对其专业态度给予高度评价。

暂且搁置对演技的评价,但两人之间若隐若现的缓和氛围,依旧难以抹去此前的风波。节目首期,薛凯琪以演员身份参与面试环节,惠英红开门见山地询问她参演节目的初衷。薛凯琪坦言自己深耕演艺圈多年,正面临创作瓶颈,渴望实现突破。面对这位年近四十的女艺人,惠英红直言不讳,用"瓷娃娃"形容其状态,并模仿她习惯性的眯眼自拍动作,连连摇头表示"这样是不行的"。

手持话筒的薛凯琪显露出尴尬神情,身旁的赵雅芝、张可颐等人纷纷出面调解。

在争论尚未展开时,惠英红已显露出强烈的情绪波动。回忆起自己作为演员的过往经历,她一度选择离开现场,导致现场气氛顿时紧张。

虽然这场争议事件已持续一段时间,但相关话题的热度依然不减。部分观点认为,薛凯琪通过维持年轻形象获取商业价值,当其影响力逐渐减弱时,这种形象策略的反噬引发了讨论。另一些声音则指出,惠英红在表达个人立场时存在过度强调年龄优势的现象,其价值观输出方式令部分观众产生抵触情绪。然而,这位评论者却提出不同见解,认为两位艺人本质上都未偏离轨道。值得关注的是,这场争论中最具深度的探讨点,或许潜藏在表象之下。

若仅就事件本身进行讨论,两位演员的言论均无过错。惠英红的表达源于对职业发展路径的个人理解,而非针对他人生活作出评判。当薛凯琪谈及自身抑郁症经历时,惠英红联想到自己曾在演艺事业陷入瓶颈期的过往,彼时也曾经历过长达五年的创作低谷,甚至出现足不出户的状态。

惠英红深知女演员步入中年后所面临的偏见与舆论压力,她曾指出若薛凯琪持续局限于“少女风”人设,恐将逐渐缩小戏路选择,最终陷入自我设限的困境。面对外界将她言论解读为“吐槽装嫩”或“暗讽批评”的争议,惠英红认为这种理解既不客观也不公正。薛凯琪本人亦未否认这一现象,她自出道起便凭借《学警雄心》中Fiona一角获得广泛关注,随后在《新扎师妹3》《画皮》等作品中塑造了令人印象深刻的角色形象。

她拥有一张精致细腻的脸庞与亲切可爱的性格,素有“香港最后一位少女”的美誉。无论是自拍时的自然状态还是被称作“瓷娃娃”的形象,皆源于她对生活节奏的自主把握。正如“不老女神”赵雅芝所言:“她始终秉持着‘随心所欲,活出自我’的生活哲学,选择让自己感到舒适的生存方式。”

惠英红与薛凯琪的争论看似激烈,实则始终围绕不同议题展开。前者强调演员应具备多元化的形象塑造能力,认为戏路广泛才能获得更广阔的发展空间;后者则聚焦女性自主选择生活方式的权利,主张无论是保持少女感还是展现成熟气质,都值得被尊重。职业素养与生活理念的错位,恰暴露出行业对女性价值的单一评判标准。吴镇宇以"互联网嘴替"的身份介入讨论,指出"做人是对的,但当演员就难"的困境,实则揭示了年龄焦虑背后更深层的行业矛盾——中年女演员普遍面临角色选择的限制。这种现象并非个例,杨蓉曾公开呼吁需要更多适合成熟女性的剧本角色,而即便是拥有《新白娘子传奇》经典形象的赵雅芝,也难逃依靠"不老女神"人设维持地位的行业宿命。薛凯琪获得"最后一个'少女'"称号的来由或许成谜,但其言论折射出的叙事逻辑已然清晰:在当下娱乐圈生态中,女性价值似乎直接与年龄挂钩,年轻化成为衡量魅力的唯一标尺。这种刻板印象的形成,与消费品领域对完美女性形象的塑造密不可分——商场一层的彩妆柜台里,那些毫无瑕疵的模特面孔,恰似工业流水线上的标准化产品,将真实的人性光辉遮蔽。

电视广告中不断播放“青春才是最美的色彩”这句口号,传递着女性必须永远保持青春容颜的观念。而现实中,不少女性仍会为那些宣称能淡化细纹却效果存疑的眼霜产品,不惜重金进行购买。

部分消费者愿意花费半个月的工资前往美容院进行乳房保养,其主要目的仅为‘防止下垂’。

她姐曾读到一篇引人深思的文章,文中主角坦言自己信奉女权与哲学,性别认知早已超越时代,却在备孕时仍难逃对未来的惶恐。这种"怀孕后恐变黄脸婆"的焦虑,既折射出消费主义对女性年龄的刻意建构,也揭示了社会观念对女性身份的深层规训。女性年龄焦虑的核心始终围绕两个维度:对衰老本身的恐惧,以及对衰老后外貌价值流失的忧虑。波伏娃在《第二性》中犀利指出,少女们痴迷于布娃娃的装扮行为,实则是对自我被凝视、被塑造的渴望投射。这种将女性物化为被观赏对象的惯性思维,与"色衰而爱弛"的古老命题形成跨越时空的呼应。当现代女性在追求青春永驻的道路上不断奔跑,其背后潜藏的正是父权社会构建的Male Gaze——一个将女性作为审美客体、将年龄与美貌挂钩的凝视体系。

在择偶关系中,男性往往如同挑选橱窗展示的芭比娃娃般,首先关注的是外在吸引力。当一位女性的容颜逐渐褪色,他们便倾向于寻找新的替代品,将旧有的情感联结悄然割舍。这种物化思维不仅存在于男性视角,更在当代社会的年龄焦虑中形成了恶性循环——女性群体在自我价值评判上愈发依赖外貌标准,于无形中为自身套上层层枷锁。这种将自身价值简化为审美符号的倾向,实质是双向的异化过程:男性以审美的名义进行筛选,女性则在自我物化的漩涡中逐渐丧失主体性,最终共同成为消费主义逻辑下的牺牲品。

尽管有所进展,但转变仍显缓慢。随着时代向前推进,女性逐渐摆脱盲目崇拜的桎梏,开始审视那些将她们困于特定框架的社会规范。2019年演员殷桃在社交平台上发出感慨,指出女演员的魅力是否被局限于‘少女感’这一单一维度,引发对行业审美标准的深层思考。

唐嫣的发言意外引发广泛热议,后续网友深入研究后发现,这与她当天早些时候发布的两张自拍密切相关,相关话题#唐嫣少女感#也因此登上热搜榜单。

殷桃或许只是随口表达对年龄的感悟,而非刻意引发讨论,但这条原本点赞量不足七千的微博,却在短时间内激增至三十多万。网友纷纷留言支持,“女性的美远不止于少女感!”这一现象背后,折射出社会对“年龄焦虑”的普遍共鸣。恰逢2020年《乘风破浪的姐姐》节目强势登场,邀请众多三十岁以上的女艺人参与,以“独立女性”的姿态挑战年龄界限,推广“逆龄奋斗”的理念,最终成为年度综艺爆款。

随后引发热议的电视剧《三十而已》以剧名巧妙回应“年龄焦虑”现象,成功赢得庞大女性观众群体。

风向,确实发生了转变。从对年龄的焦虑到主动打破年龄的桎梏,我们似乎在一夜之间撕开了男性凝视的枷锁,迈入了更加自由包容的新纪元。然而,这种表象下的突破是否真实?《浪姐》节目看似倡导"如姐姐般勇敢追梦"的独立精神,其内核却依然延续着传统选秀模式——音乐、舞蹈、竞技与舞台表演,仿佛在用新瓶装旧酒的方式重构审美标准。

内容层面显得较为浅显,关于年龄的讨论仅止步于宣传片与开场口号。姐姐们口中的梦想究竟指向何种意义?似乎早已无人关心。在《浪姐》的舞台上,你找不到任何带有岁月痕迹的真实面容,每一位女明星都如同精心雕琢的偶像,完美无瑕。这种对“反年龄焦虑”的声援与节目中频繁出现的祛皱产品广告形成微妙反差,一边高呼成熟魅力的珍贵,一边又在塑造着令人艳羡的少女感。节目组与姐姐们共同编织着财富图景,而观众只能抱着她们抛出的“完美人设”发问:当我也步入三十岁,是否能够拥有这般无瑕的容颜?

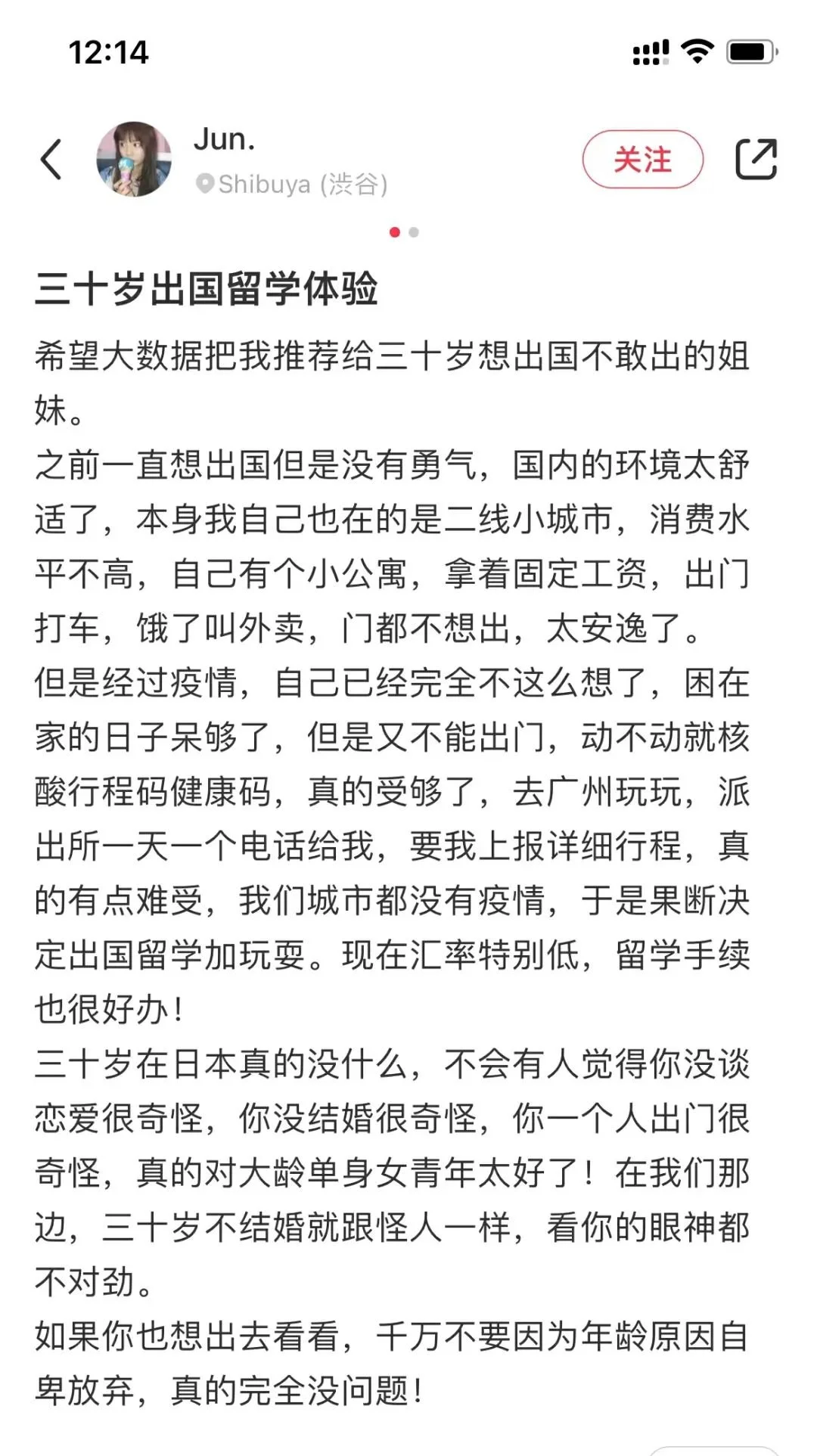

无论是影视剧还是综艺节目,只要披上“反年龄焦虑”的外衣,便能吸引大量受众。但在她姐看来,这类作品本质上仍延续着年龄焦虑的思维模式。它们并非真正传递“衰老无妨”的理念,而是暗示“只要保持如我般的青春美丽,衰老便不算回事”。换句话说,年龄增长依然令人感到不安。因此,我们始终无法真正获得自由,仍需努力维持青春状态、追求外在美感。人们渴望在二十年后依旧能与屏幕上的“姐姐”们一样元气满满。现实是,没有人能坦诚告知三十岁后的生命样貌,也没有人愿意展示真实的皱纹、斑点与衰老痕迹。客观而言,不可否认的是,“反年龄焦虑”的叙事在一定程度上确实发挥了积极作用。例如,《浪姐》等节目为此前被忽视的三十岁女性提供了展示平台,激励了一些人勇敢辞职出国深造,只为实现年少时未能达成的梦想。

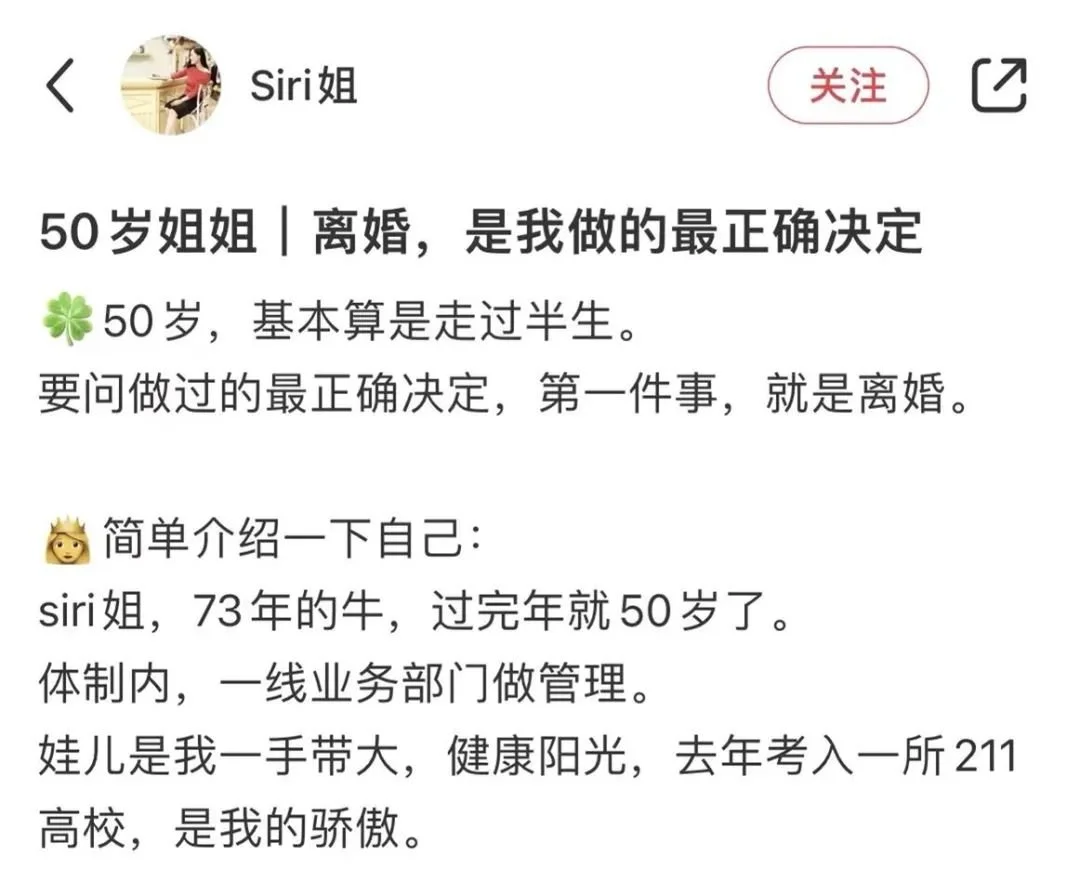

图源:@Jun. 一位中年人在五十岁之际选择结束婚姻,开启追寻更宽广人生可能性的新篇章。

图片来源:Siri姐,但这些远远不够。真正的进步究竟何时到来?当社会终于摒弃以"年龄"为前缀的标签化思维,揭穿所谓进步背后的年龄歧视陷阱时。当荧屏上开始展现真实的生命痕迹——那些被岁月雕刻的皱纹、自然下垂的胸部线条、闪耀着智慧光芒的白发,都成为值得骄傲的特征。当个体能够超越对外在年龄的焦虑,转而倾听内心的声音时。当不再用空洞的口号粉饰时光流逝,当数字不再是定义价值的枷锁。年龄本只是生命刻度,而非限制自由的牢笼。它不应成为剥削的工具,不应成为比较的标尺,更不该成为自我否定的理由。让我们重新认识年龄,它只是生命旅程中的一个坐标。

最新资讯

- • 杨紫琼许玮伦等出席第28届评论家选择奖红毯 -

- • 郑秀妍晒合照为Jennie庆生 贴脸比耶十分亲密 -

- • 李川锤娜丽莎疑似恋情曝光,共赴好友婚礼多个同款被扒 -

- • 陆虎再谈蘑菇屋,惊喜是观众给的陆虎是苏醒娱乐圈最大的人脉 -

- • 苗苗郑恺:一个假聪明,一个装糊涂 -

- • 主持人大赛选手严尚嘉首秀央视综艺频道,2档节目2种风格未来可期 -

- • 向太晒出最新全家福,向佐轻搂妻子,郭碧婷双手护肚被质疑怀三胎 -

- • 2024年,哪些新综艺会是市场的“回春丹”? -

- • 挖到宝了,好一个宝藏演员! -

- • 外媒曝赛琳娜·戈麦斯新恋情 与德鲁·塔格特正在约会 -

- • 《声生不息3》三公歌单曝光,周深陈楚生二搭,女队唱时代少年团 -

- • 权珉娥自曝被诈骗27万元 曾自称是霸凌受害者 -

- • 豆瓣网友向余景天父母道歉 法院刊登道歉公告 -

- • 曾火爆一时的3个综艺节目,却被强制停播,没一个被冤枉 -

- • 王鹤棣陈钰琪《浮图缘》今日加更 看救赎爱情走向何处 -

- • 《王牌》两次提及贾玲,一次是沈腾的高智商,一次是沈涛的高情商 -

- • 别抵制她,内娱就缺这样猛的女人 -

- • 金莎曝曾被前男友不尊重,表示分开不会为他流泪,朱丹担心孙丞潇 -

- • 电影《末路狂花钱》定档5月1日 贾冰领衔喜剧天团笑不活了 -

- • 91岁默多克被曝恋上小25岁年下富婆!网友傻眼:准备结第五次吗 -