资讯分类

十年黄谣,内娱毁不了她 -

来源:爱看影院iktv8人气:871更新:2025-09-16 18:42:05

2023年依旧是杨紫琼的"姐·女王"高光之年。在最近的金球奖庆功宴上,这位新晋影后强势发声,面对催促下场的钢琴师,她干脆利落地回应:"Shut up,please!"这句看似随意的英文,实则是她自信满格的宣言。曾经被好莱坞质疑英文能力的困扰已成为过去式,如今她以过硬的专业实力占据通告表C位,用实力证明自己无需再为语言能力辩解。

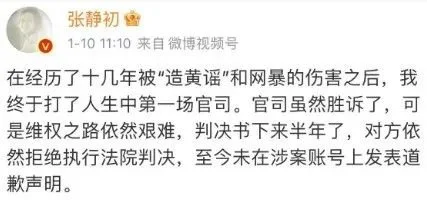

与此同时,国内娱乐圈也有一位女演员勇敢发声,直面造谣营销号与行业潜规则。她就是张静初,曾表示:“愿我承受的羞辱与伤害,不再成为你的枷锁。让我们以善意与勇气,对抗‘黄谣’。”

在好莱坞长期存在的刻板印象与种族歧视问题面前,中国女演员所遭遇的困境同样严峻,但其表现形式有所不同。她们不仅要面对源自网络舆论场的“黄谣”污名化,更在维权过程中面临“赢了官司却难觅道歉”的无奈现实。这种差异化的歧视形态与应对机制,折射出不同文化语境下性别议题的复杂图景。

2021年,某短视频平台曾有营销账号发布未经证实的言论,声称张静初通过不正当的男女关系获取演艺工作机会,该传言引发广泛争议。随后相关账号被平台封禁,张静初本人也遭到部分网友的暴力攻击,但最终通过官方声明和证据澄清了事实。

这些营销账号确实擅长利用流量密码,通过制造噱头式的内容吸引用户关注与互动。这种现象折射出内地影视行业长期存在的舆论生态问题。多年来,即便不是圈内人士,提及张静初的名字时,除了其经典作品,许多人更熟悉的是她与恩师导演之间的感情纠葛。有关她与导演配偶产生矛盾、导致影片删改、事业受阻等传闻,在媒体采访中曾被反复提及,导演与主演的窘迫反应反而让这些故事更具传播力,最终演变为公众口中的"事实"。

时至今日,半隐退的张静初仍难以摆脱困扰:那些将她所有工作努力与成就归因于依赖男性的不实传言。这种现象不仅存在于她的职业生涯中,许多职场女性都曾经历类似的偏见与误解。

据传,其最为严重的后果之一是,她在2008年至2011年间曾一度处于抑郁症的临界状态。

幸运的是,张静初在2021年成功应对了造谣营销号的诉讼,维护了自己的名誉。更值得钦佩的是,作为当事人她主动现身镜头前,坦诚阐述自身立场。这种勇气背后,折射出一个现象:在华语电影界享有诸多代表作的演员,却常常被公众聚焦于一段早已尘封的旧闻。相较于杨紫琼因年龄争议被忽视的处境,张静初所遭遇的偏见更令人唏嘘。当我们谈论"回到初心"时,这不仅适用于演员群体——他们的初心本应是用表演而非流量来与世界对话。这种理念同样值得观众深思:我们是否也曾通过某部作品或某个角色,重新认识一位优秀演员,并在他们身上看见了超越年龄与性别的人生样态?这种认知是否也让我们对人性与社会有了更深层的理解?这正是肉叔最想传递的观点。

谈及张静初的戏外传闻,肉叔始终难以相信那些关于她"侵入导演婚姻"的恶意揣测。若真如传闻所言,那些被观众铭记的佳作和动人表演都将失去意义。更值得探讨的是,这位演员是如何在竞争激烈的演艺圈中站稳脚跟,至今仍保持低调创作状态的。从福建普通知识分子家庭走出,她在山区度过童年时光。1997年考入中央戏剧学院导演系大专班,1999年毕业后曾计划考研任教,为此还曾在新东方系统学习英语。值得一提的是,维权视频发布前她频繁在社交平台分享托福备考心得,这种对语言学习的执着或许源于深藏的文艺情怀。去年参与美国外语片拍摄的经历,更激发了她对语言艺术的探索热情。

肉叔确实联想到了一些英文网络用语,比如“闹太套”这类表达。总体而言,张静初在千禧年前极有可能是位清丽脱俗的女教师,作为知识界的女性代表。然而命运却为她打开了通往演艺圈的大门。让她彻底走红的,是第五代导演顾长卫的处女作《孔雀》。在这部影片中,张静初饰演姐姐高卫红,影片被视作带有中国时代印记的“西西里美丽传说”。一个在观念保守的封闭小城中执着追逐理想主义的年轻女性形象跃然银幕。导演为她设计的最具诗意的场景,便是骑着自行车在小镇主干道上放飞降落伞。她奋力蹬车,淡蓝色的伞面被风鼓起,在低空划出自由的轨迹。这一幕既是对少女心气的浪漫化呈现,也暗喻着她无法真正挣脱现实桎梏的悲剧性。当旁观者用审视目光凝视这场看似疯狂的表演时,少女涨红的脸庞反而被解读为某种病态的痴迷,仿佛一个被理想主义困住的“女疯子”。

导演顾长卫选择《孔雀》这一片名,源于特定年代在简陋动物园目睹的窘迫画面:孔雀虽以华美尾羽为傲,却常因惊惶而失态,所谓开屏不过是理想化的幻象,更多时候人们看到的是其慌乱挣扎的窘态,甚至只记得那并不雅观的尾部。他坦言电影探讨的是理想的重生,而重生必伴随幻灭。影片中,那位过于文艺的女青年被视作时代产物的反面教材,其对艺术的执着被定义为原罪。姐姐的困境在于:她不该沉溺于手风琴而忽视生活必需的柴米油盐,这种疏离被解读为愚笨;她不该与中年男性干爹共舞,即便曲调是《莫斯科郊外的晚上》,这种逾矩被视作放荡;她不该执着于无法抵达的爱情,甚至拒绝家人对过往的善意回收,这种执念被判定为疯癫。最终,她沦为永远无法优雅展翅的孔雀,只能以不合时宜的姿态示人。而弟弟的那句“反正孔雀在冬天也是不开屏的”则成为全片最尖锐的隐喻,暗示个体在时代洪流中的无奈与妥协。

如今回望,冬天不仅象征着特殊时代的印记,是否也暗含着女性长期困境的隐喻?以张静初遭遇的黄谣事件为例,这种持续性的伤害如同寒流般侵蚀着个体的尊严与自由。在电影《立春》中,中年姐姐王彩玲每年春天来临都会产生某种隐秘的期待,她敏锐地感知到季节更迭可能带来的机遇,却在春去秋来间始终未能等到实质性的改变。这种被时代洪流裹挟的无力感,恰如寒冬里始终无法消融的坚冰,让人在时光流逝中产生深刻的疏离与失落。

业界流传着这样的说法:张静初曾有意参演某部作品,而影片中王彩玲在北京目睹天安门、与“孔雀”姐姐擦肩而过的桥段,也被赋予一丝想象的空间。顾长卫后来删减了这部分戏份,坦言此举是为了避免两部电影叙事衔接过于刻意,显得生硬。然而,导演在创作过程中反复推翻的直觉,反而被误读为“雌竞”舆论的素材。公众似乎更热衷于这类对女性的猜测与解读,而非作品本身。这种窥探式的揣度,早已不限于张静初一人。值得警惕的是,低俗的揣测可能会影响人们对演员整体艺术表现的评判。虽然张静初常被与《孔雀》联系在一起,但她的职业生涯远不止于此。在顾长卫之外,她还参与了章家瑞的“红河”三部曲(《花腰新娘》《芳香之旅》《红河》),饰演了多个执着追求内心欲望的女性角色;在冯小刚的《唐山大地震》中,她扮演了成年后的姐姐,演绎了不愿原谅母亲的复杂情感;更曾参演华谊兄弟投资的中西合拍影片《拉贝日记》,并客串好莱坞大片《碟中谍5》。

若以肉叔的视角审视张静初在港片领域的表现,其参与拍摄的《七剑》《证人》等作品虽展现了演员的多元尝试,却未能充分彰显其创作力的全情投入。然而,当聚焦于尔冬升执导的《门徒》时,张静初饰演的吸毒女阿芬却成为其演艺生涯的突破之作。影片中她毒瘾发作时的猝死场景极具冲击力,不仅让男主角卧底警察阿力(吴彦祖饰)陷入对毒品本质与人性空虚的深层思考,更以极具张力的表演诠释了角色在深渊中的挣扎。在这场关键戏份中,张静初通过痉挛抽搐的肢体语言,将吸毒者的精神崩溃与生理痛苦具象化,同时又巧妙传递出角色在虚幻快感中短暂获得的解脱感,这种真实与虚幻交织的表演层次,使其在死亡边缘的挣扎显得格外令人心悸。

短暂的幻象让她暂时抛却尘世的苦难与深渊。演员以失神的目光传递讯息,指向某个特定的场景。

最终,她的遗体在鼠类啃噬下逐渐腐烂。这对不少注重形象的女演员而言,选择此类角色不仅需权衡体面,更要考虑如何通过肢体语言实现真实感的传递。在《天水围的夜与雾》中,张静初便以近乎自毁的表演方式诠释了从四川来港打工的女子晓玲。该片改编自真实事件,讲述晓玲被心理扭曲的丈夫(任达华饰)怀疑出轨后遭残忍杀害,凶手更将罪行延伸至双胞胎女儿,最终选择自我了结的故事。晓玲初到香港时只能从事性工作者,后因缘际会与丈夫相识,定居天水围邨后独自抚养子女,艰难维系生计。影片中,张静初通过消瘦的体型、黏腻的汗液感以及随意的着装风格,精准传递出角色在困顿生活中的焦灼情绪,与香港众多底层女性的生活状态形成深刻共鸣。

这对女演员而言是一道极具挑战性的心理考验。不仅要面对涉及性暗示与暴力元素的角色设定,还需在表演中保持女性角色的日常特质与情感真实性,实属不易。张静初凭借阿芬与晓玲这两个角色两次获得香港金像奖最佳女演员提名,尽管最终未能摘得桂冠,但其表演仍被业界视为具有突破性的高光时刻。值得一提的是,若仅以与导演的私人关系来评价这些作品,无疑是对艺术创作价值的低估。

进入2004年之后,张静初的产出明显放缓,优质作品亦相对稀缺。若深入分析,这种现象实则折射出行业生态的局限性。作为一个难以被简单归类为传统傻白甜或常规大女主的演员,她似乎很难接触到能充分展现其表演张力的角色。这种创作困境既关乎演员自身的突破意愿,也涉及剧本创作层面的考量,更深层次则是整个影视行业对女性角色定位的惯性思维。

如今已是1980年出生的张静初43岁,正处于人生阅历最为丰富的黄金阶段。然而在作品选择上,她始终保持着文艺创作的独立性,鲜少涉足流量热点。若非当年因"黄谣"事件主动维权引发关注,恐怕多数观众已逐渐淡忘了她塑造的那些经典角色。这种现象与60岁仍能登顶事业巅峰的杨紫琼形成鲜明对比——当我们为后者赢得金球奖影后桂冠欢呼时,却常常忽视她曾长期被困在华服贵妇或超级英雄长辈等刻板角色中的职业困境。

作为青龙奖影后,汤唯长期处于影视工业化的夹缝中。由于真正理解她的导演和契合的剧本资源匮乏,各类质疑声便如潮水般涌来。诸如被李安"拉羽绒服拉链"、"茶里茶气"等负面传闻,在短视频平台上持续发酵,不断侵蚀着公众对她的认知。

张静初所遭遇的"黄谣"现象之所以能在内娱形成广泛影响,究其根源或许正如肉叔所言:这不仅涉及网络谣言传播机制的漏洞,更深层次折射出女性演员群体在创作层面的长期困境。当优秀女演员持续缺乏具有挑战性与深度的优质角色,其创作热情与职业成就感便难以持续,这种真空状态反而为流言蜚语提供了滋生土壤。要扭转这一局面,必须首先突破影视作品中女性形象塑造的单一化桎梏,而突破的关键在于重塑行业生态。正如纪录片《诸法转变》所揭示的那样,好莱坞女性电影工作者通过持续的行业努力与自我争取,才逐步改善了女性从业者的生存环境。内娱的变革同样需要我们每一个人的参与,无论是理性发声还是坚决拒绝不实指控,唯有行业内外通力协作,才能为女性演员创造真正展现才华的舞台,避免她们最终沦为恶意揣测的牺牲品。

最新资讯

- • 浪莎内衣取消与郎朗夫妇签订的合同 代言仅一天 -

- • 《动物园里有什么?》预告 喜剧人天团集结“爆改”动物园 -

- • 这5部黄暴电影,颜值出众尺度惊人,一起感受迷醉与浪漫 -

- • 出生豪门,自由恋爱,身家过亿,李元洙才是三星集团最幸福的吧 -

- • 恋情曝光?李纯马頔机场玩闹搂抱好亲密 -

- • 6部奥斯卡外语片,让你get电影的魅力 -

- • 安玲容?迪士尼玲娜贝儿新春装,破次元壁撞衫安陵容 -

- • 6部犯罪大片,结局出乎意料 -

- • 她因为疫情再次翻红、照片被转发上万,20年前却因重度抑郁被迫退圈,如今家庭幸福… -

- • IMDb评分7.3,最新香港恐怖片,氛围打满剧情却硬不起来了 -

- • 张一山,作到头了 -

- • 全球第二好的精分烧脑神作,影史最好的悬疑片之一! -

- • 港星上自杀式综艺,竟然还笑得出? -

- • 五部限制级杀手题材电影,早年的香港片完全不输欧美片 -

- • 14年前从奥运开幕式坠落,那个女孩怎么样了? -

- • 年度必看的五部华语影片,高分高能,不可错过! -

- • 《鲲鹏击浪》今晚开播!王志飞董勇坐镇,革命历史青春剧该火了 -

- • 可悲,2023年的内娱就火了一个她 -

- • 《一念关山》大结局:难怪钱昭救活梧帝,最后又非杀他不可,原来跟柴明有关 -

- • “鹰眼”杰瑞米·雷纳发自拍报平安 事故细节公开 -