资讯分类

中国天才,可惜了…… -

来源:爱看影院iktv8人气:610更新:2025-09-16 21:51:49

2016年,纪录片《中国梵高》聚焦深圳大芬油画村,使农民画家赵小勇成为公众关注的焦点。自1997年开始临摹梵高作品,赵小勇已创作超过十万幅画作,涵盖该艺术家的全部作品,其速度之快甚至能在28分钟内完成《向日葵》的临摹。在深圳大芬村这个仅0.4平方公里的城中村,聚集着数百位被冠以"梵高""达·芬奇""毕加索"等称号的画家。1989年,香港画家黄江带着20名艺术家入驻此地,凭借对装饰画市场需求的敏锐洞察,将欧美客商的订单引入大芬村。随着产业规模的扩大,大芬村逐渐吸引大量画工定居,鼎盛时期全球60%的油画产品都源自于此。这些精心临摹的"世界名画"被销往欧洲精品店、美国沃尔玛以及中国酒店大堂等全球市场。作为大芬村最具代表性的画工之一,赵小勇既见证了这个艺术社区的崛起,也亲历了其转型过程。面对媒体对过往经历的追问,赵小勇选择回避,转而谈论大芬村的变革与自身原创作品的探索。在交流中,他提到:"整个大芬村对价格都格外敏感",这种对商业价值的重视使他与这个庞大的油画产业链紧密相连。纪录片播出后,关于赵小勇去向及大芬村现状的疑问在网络上持续发酵,油画产业的故事由此展开。

2004年,纪录片《中国梵高》的导演余海波以摄影师身份首次踏入深圳大芬村。昏黄的灯光下,赤膊的画工们正专注地描绘油画,工厂内机械化的生产流程与闷热的空气交织,令他深受触动。在千禧年初胶片摄影盛行的年代,余海波每天携带二十卷胶片深入大芬村,穿梭于各个画廊之间,与画工共进餐食、促膝长谈、把酒言欢,逐渐建立起深厚的友谊。两年后,他的摄影作品《中国大芬油画村》荣获世界新闻摄影大赛“荷赛奖”,这一成就不仅让余海波崭露头角,更使大芬村在国际艺术舞台上崭露头角。令人瞩目的是,获奖作品中清晰可见赵小勇的身影,而他的工作室正是当年拍摄的重要场地之一。

上世纪90年代,"中国制造"因大规模生产而享誉全球,大芬村的油画产业亦遵循这一模式蓬勃发展。彼时,中国香港作为国际贸易枢纽承接欧美订单,大量油画定制业务被转包至大芬村。随着订单激增,数个油画工作室相继建立,至90年代中期已汇聚数百名画工,奠定了大芬村作为油画生产基地的基础。1998年,深耕画坛数载的赵小勇选择开设个人工作室,租用与工友合住的两室一厅空间,月租平摊后仅需100元。彼时深圳工厂月薪普遍在五、六百元区间,而赵小勇的油画工作室却能实现千元左右的收入。在二十余平方米的工作室内,空气中弥漫着浓郁的颜料气息,墙上摆放的梵高著作见证着这位青年画师对艺术的向往,相较于流水线作业,临摹画作的创作状态让他感受到前所未有的自由与随意。

2000年初,赵小勇的工作室迎来了一波特殊的订单。一位来自中国香港的客户频繁登门,带来的需求全是梵高的作品复刻。单笔订单动辄数千幅画作,需要赵小勇与爱人、弟弟携手耗时整年才能完成。为提高效率,团队形成明确分工:有人专攻底色铺设,有人负责星空描绘,有人专注人物肖像,有人擅长花卉绘制。此后数年间,订单络绎不绝,赵小勇逐渐组建起一支以亲友为主的画师团队。其中,妻子主攻《星空》与《向日葵》系列,弟弟专注《夜晚的咖啡馆》场景,小舅子则承担《自画像》的临摹工作,各司其职却相互协作。

在潮湿的墙壁上斑驳着油画颜料的痕迹,赵小勇与一群工匠围聚在狭窄的工作室内。他们将全部精力投入画布,除却三餐与睡眠,日复一日重复着临摹梵高画作的动作。谈及未来规划,赵小勇坦言当时只想着填饱肚子:"我们来大芬村就是奔着赚钱来的,画架间来回穿梭,连抬头看天的时间都没有。"这种对现实生存的专注,让职业发展方向成了从未被认真考虑的问题。

在赵小勇的工作室里,画工们为订单忙碌的日子总伴随着深夜的灯火。他们最常收听的是一档名为《夜空不寂寞》的电台节目,这档节目专门为在深圳打拼的外地人而设立,《我想有个家》成为该节目最受欢迎的曲目之一。当夜幕降临,整个大芬村仿佛被星光点亮,画笔沙沙作响,收音机里流淌着悠扬旋律。这位100多年前离世的画家,或许无法想象他的作品竟在今日滋养着无数人的生活。‘感谢梵高,他不仅养活了我,更支撑起大芬村无数人的生计。’赵小勇感慨道。与一生仅售出一幅画作的梵高相比,赵小勇凭借十余万幅临摹作品的销量,自认更为幸运。2005年,赵小勇终于变卖了故乡的房产,购置了属于自己的深圳居所。

赵小勇在大芬村的工作室坚守三年后,突如其来的金融危机席卷全球,导致整个村庄的订单骤减,众多画工陷入贫困困境。然而,这位画工却在绝望中迎来了转机——一位位于荷兰梵高美术馆前经营纪念品商店的客户,为他提供了为期数年的稳定业务。赵小勇难以预见的是,六年后的某天,他将与这位画商在阿姆斯特丹重逢。而在此之前,导演余海波的女儿余天琦在金融危机爆发前一年踏入大芬村,被这里画工们的故事深深触动。这位正在英国学习纪录片的年轻女性,最终选择与父亲共同拍摄一部聚焦大芬村的纪录片,而赵小勇则成为影片的核心人物。当夜空下仍在描绘梵高画作的赵小勇尚未察觉命运的转折,1989年,中国香港画家黄江初到大芬村,发现这里生活成本低廉且靠近港澳,却因环境恶劣被戏称为"大粪村"。最初,他每月向欧美买家出售数十幅高仿名画,随着对装饰画市场潜力的洞察,开始向同行传授经营之道。短短几年间,市场需求迅速飙升,大芬村的油画产业蓬勃兴起,大量仿作流向全球,黄江也因此实现财富积累。

19岁的赵小勇初来深圳时对大芬村一无所知,带着母亲寄来的160元积蓄踏入这座改革开放前沿城市。彼时的深圳虽已初具现代化轮廓,但企业普遍优先录用本地员工,对外来务工人员并不友好。在街头巷尾奔波两个月后,赵小勇仍未能找到工作,只能靠每天仅需一元的廉价快餐维持生计。更艰难的是住宿问题——深圳街头随处可见的简易工棚成为打工者临时栖身之所,但外来人口需持有边防证,若被警方发现无证滞留将面临被拘押的风险。对于这个身无分文的少年而言,400元的罚款无异于天价。然而,当夜幕降临时,赵小勇与同乡们或蜷缩在马路旁、桥洞下,或栖身于山间坟地,他却坦言那段日子有种独特的慰藉:"因为我们看到了深圳的现代化,能身处其中我已经感到很骄傲了。"赵小勇如是说。

出生于湖南省邵阳县的一个偏远山村,赵小勇的求学之路因上世纪90年代初的打工潮而中断。彼时村里的青年们纷纷初中毕业后前往广东务工,目睹他们衣着光鲜、收入颇丰的景象,赵小勇便萌生了辍学外出打工的念头。在深圳期间,他先后从事过建筑工人、电子厂操作员等体力劳动岗位,直到进入一家专门制作出口国外宠物用柳条篮子的藤编厂。在工厂里,他跟随一位来自菲律宾的设计师学习图案设计,这段经历为他后来的艺术创作打下了坚实基础。

赵小勇早年从事自画像工作,这份职业相对清闲,无需加班,月收入约三四百元,在当时已属于中等水平。两年后他转投另一家陶瓷厂,继续从事图案绘制,虽然工作强度增加,每月仅能休息半天,但至上世纪90年代初,其收入已提升至千元以上,并在此岗位坚守四年之久。

在藤编工艺品与陶瓷器皿上绘制图案的创作形式始终未能满足赵小勇对绘画的深层渴望。这份源自家族艺术传承的天赋,既来自父亲在国企工厂黑板报上的绘画实践,也源于二哥对工笔画的痴迷。小学时期,赵小勇便展现出超乎寻常的绘画才能,美术课成绩常年保持在90分以上,班主任曾评价他具备艺术天赋并赠予画稿作为鼓励。

1996年底,赵小勇在临摹梵高画作的过程中,其潜藏多年的艺术潜能被重新唤醒。辞去陶瓷厂工作后,他扎根大芬村二十多年,初期跟随师傅学习油画技法,但面对激烈的行业竞争,真正愿意传授技艺的师傅屈指可数。幸而其房东恰好是中央美院的教师,赵小勇便利用闲暇时光向这位艺术导师请教色彩调配技巧。经历长达一年的技艺沉淀期,直到首幅作品被画廊购藏,才真正开启了他的艺术创作生涯。

每当赵小勇临摹梵高的画作时,心中总浮现前往荷兰亲眼目睹真迹的渴望。然而现实的重担让这愿景难以启程——堆积如山的订单和高昂的出国费用,使得他与妻子在这件事上始终难以达成共识。生活的琐碎与压力像无形的枷锁,将那份执着的艺术追求牢牢束缚,使得梦想迟迟无法突破现实的边界。

许多年前,赵小勇曾经历了一场与梵高跨越时空的邂逅。2000年初,大芬村的海外订单业务迎来空前繁荣,他的工作室每月需完成七、八百幅梵高画作的临摹。那段时期,他每日潜心钻研如何更精准地还原梵高画作的神韵。恰逢其时,一位友人带来电影《梵高传》,让他首次意识到这位艺术巨匠曾被银幕演绎。"我正襟危坐地观看了整部影片。"赵小勇回忆道。影片结束后次日,他竟在梦中与梵高对话,"我就真的梦到了他,因为他在电影里展现的面容与书本上的画像完全一致。"梦中,梵高询问他的创作进展,赵小勇脱口而出:"我已经进入你的精神世界!"随着话语出口,他的身体不自觉地向前伸展,直到晨光破晓才从梦境中惊醒。

《至爱梵高》的画作启发下,赵小勇历经14年终圆半梦,踏上了前往荷兰阿姆斯特丹的旅程,只为亲眼目睹梵高真迹的风采。步入美术馆外广场,他惊讶地发现一座由荷兰画商经营的街头画廊里,陈列着自己的多幅临摹作品。这家店铺以销售梵高主题纪念品为主,虽空间局促却吸引着络绎不绝的游客。面对此景,赵小勇陷入深深的失落。他原以为自己的画作注定在高端画廊中被珍藏与交易,却未曾料到它们被装入铁桶,作为廉价纪念品卖给只为一睹梵高风采的普通游客。那些以每幅数百元价格售出给画商的临摹作品,在转手卖给游客后,价格竟悄然翻倍,多了一个零。

赵小勇在阿姆斯特丹街头的震撼体验,随着踏入梵高美术馆而达到顶峰。当他终于站在《向日葵》真迹前,凝视这幅熟悉的作品足足十分钟,内心泛起波澜。原作的油彩与他预想的厚重感相悖,却透出更丰富的层次变化,色彩的渐变效果和细腻的笔触令他屏息凝神。他仿佛触摸到了画家创作时的情感脉络,这种专注与投入是往日临摹时无法企及的境界。当馆方管理者询问其创作时,赵小勇一时语塞,不知该如何诠释自己与这幅画之间微妙的联系。

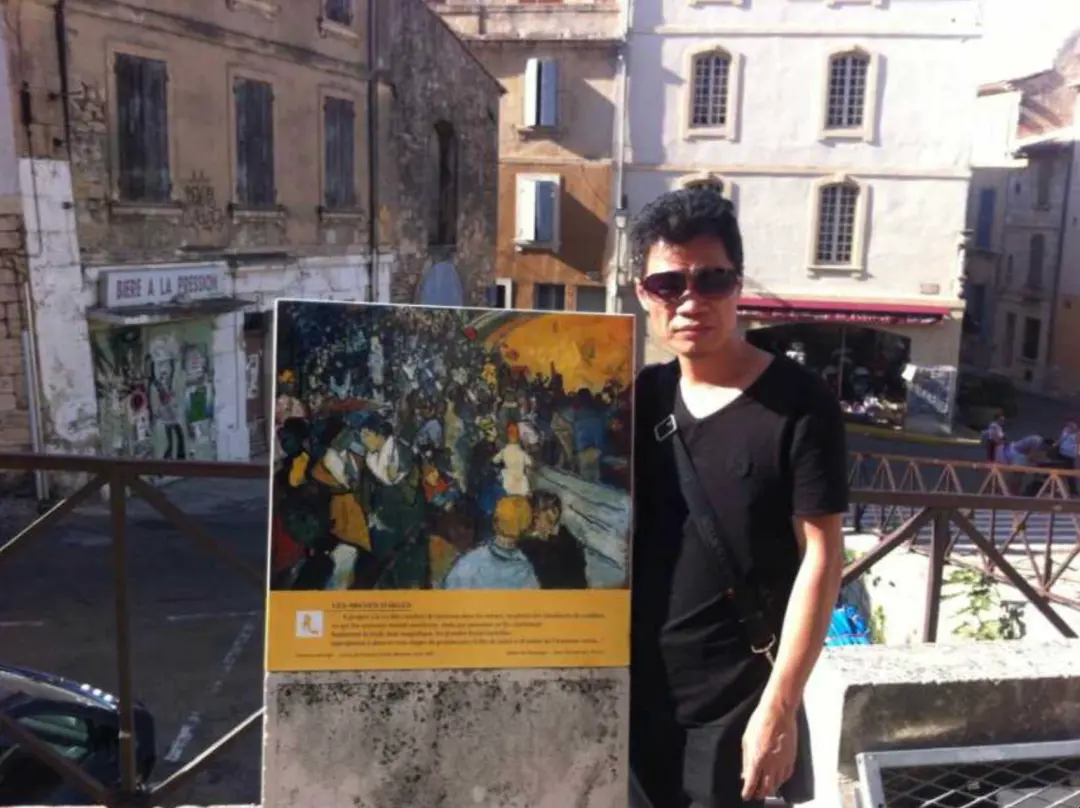

导演余海波曾回忆道,那几天他常常与赵小勇彻夜长谈,谈及艺术的追求与困惑。他坦言,即便投入二十年临摹生涯,仍难以企及博物馆中那些经典作品的境界。在纪录片拍摄现场,当火车穿行于阿姆斯特丹的夜色时,赵小勇望向窗外喃喃自语:"昨夜辗转反侧,反复思考着回归中国后该如何延续这份创作。"这段为期半月的旅程中,赵小勇仿佛追寻圣徒般,沿着梵高的艺术轨迹深入探索。于法国阿尔勒古城,他走进画作构筑的时空,在梵高常驻的咖啡馆前,仅用短短半小时便完成了一幅《夜晚的咖啡馆》临摹。店主被这幅画作打动,亲自送来咖啡,并诚恳请求将其悬挂于吧台,作为对艺术大师的致敬。

赵小勇在法国阿尔勒镇探访梵高的墓地时,天空忽然飘起了细雨。他沿途采摘野花,来到墓碑前,郑重地插入三支从中国带来的香烟,以表达对这位艺术大师的敬意。

在梵高与弟弟提奥的墓碑前,苍穹低垂乌云密布,成群的乌鸦掠过麦田,恰如梵高画作《麦田上的鸦群》中描绘的景象。纪录片中,赵小勇面对这令人震撼的场景,情不自禁地高声呼喊着“梵高”。

据《至爱梵高》提供的画面素材,赵小勇在归国后对梵高的全部作品进行了系统性临摹。他坦言:'我始终追求对梵高画作的更高还原度,期待通过这些作品获得更理想的市场价值。' 此外,他对艺术本质的思考发生了显著变化。在与友人共饮时,他感慨道:'我不过是梵高画作的再现者,毕竟我们都是匠人。但问题在于,我是否能真正成为艺术家?我的创作是否具备被他人欣赏的价值?' 值得注意的是,赵小勇此前已尝试原创绘画,当时便隐约感受到艺术表达的朦胧美感。而这次欧洲之旅,却让这份对原创艺术的探索愈发清晰而坚定。

赵小勇的原创画作旅程始于对爱人的描绘,此后他陆续创作了多幅自画像。在朋友的建议下,他离开大芬村回到湖南老家,在村口支起画板开始新的创作尝试。2015年期间,正值纪录片《中国梵高》的拍摄阶段,赵小勇与友人共同前往浙江宁波设立画廊,租用写字楼内空间作为画室,专门经营原创画作。尽管生意运营状况良好,但他始终认为画商身份与自身艺术追求存在落差,经过短暂的商业探索后,最终选择重返大芬村继续他的绘画事业。

新冠疫情持续三年间,赵小勇的海外订单遭遇困境,生意呈现波动状态,国内零散的订单也难以维持生计。这段经历却意外为他提供了更多专注原创绘画的时间。赵小勇对2017年上映的电影《至爱梵高·星空之谜》情有独钟,影片中那个终其一生仅售出一幅画的艺术家形象,深深触动了他。梵高在致弟弟提奥的书信中曾写道:"别人眼中的我是怎样的?一文不名者、怪物、不合群的人——一个在社会毫无地位,比最卑微者更卑微的存在。但纵使如此,通过我的画作,我要人们看见,这卑微的肉体里尚存灵魂。"这句穿越时空的呐喊,持续在他心中激荡,令他对艺术与生命的理解更加深刻。

最新资讯

- • 贾静雯出席品牌活动 露香肩蛮腰穿搭时尚 -

- • 杨幂点赞2010年微博 疑回应直播和主持人互动热议 -

- • 侯明昊机车风造型现身机场 眼神清澈明亮 -

- • 孟鹤堂戴白帽挎小包现身机场 嫩黄色毛衣抢眼 -

- • INTO1周柯宇现身机场 全黑造型抢眼走路带风 -

- • 王霏霏穿棕色大衣现身机场 简约大气星范儿十足 -

- • 郑秀妍晒《乐队的海边》花絮照 与于文文等人合影状态佳 -

- • 虞书欣分享六宫格随拍 黑白学院风造型青春洋溢 -

- • 王楚然晒冬日雪景六宫格照 白色绒帽冬日氛围感十足 -

- • 配音演员苏秀于1月7日去世 享年96岁 -

- • 《青你2》训练生段小薇现身机场 包裹严实满眼笑意 -

- • 刘亦菲分享《去有风的地方》花絮照 长发披肩恬静美丽 -

- • 杨超越深夜分享自拍 鸡爪创意比心灵动可爱 -

- • 郑爽父亲发声明反斥张恒:从未忽视或伤害孩子 -

- • 反复看才能理解的六部高评分悬疑短片,剧情反转让人怀疑人生 -

- • 李玟被曝婚变疾病缠身!亲姐哽咽称其很痛苦,承认不喜欢外国妹夫 -

- • 《海王2》:对不起,我尽力了 -

- • 曾被港台多次禁播的6部港片,诡异张扬,尤其是最后一部 -

- • 李亚鹏抱小女儿下围棋,带她玩电脑引人担忧,父女俩被调侃像爷孙 -

- • 这5部黄暴电影,残酷又深刻,你看过几部? -