资讯分类

苦等9年,央视开播!大量香艳情事,这剧还真能过审啊? -

来源:爱看影院iktv8人气:500更新:2025-09-16 22:31:24

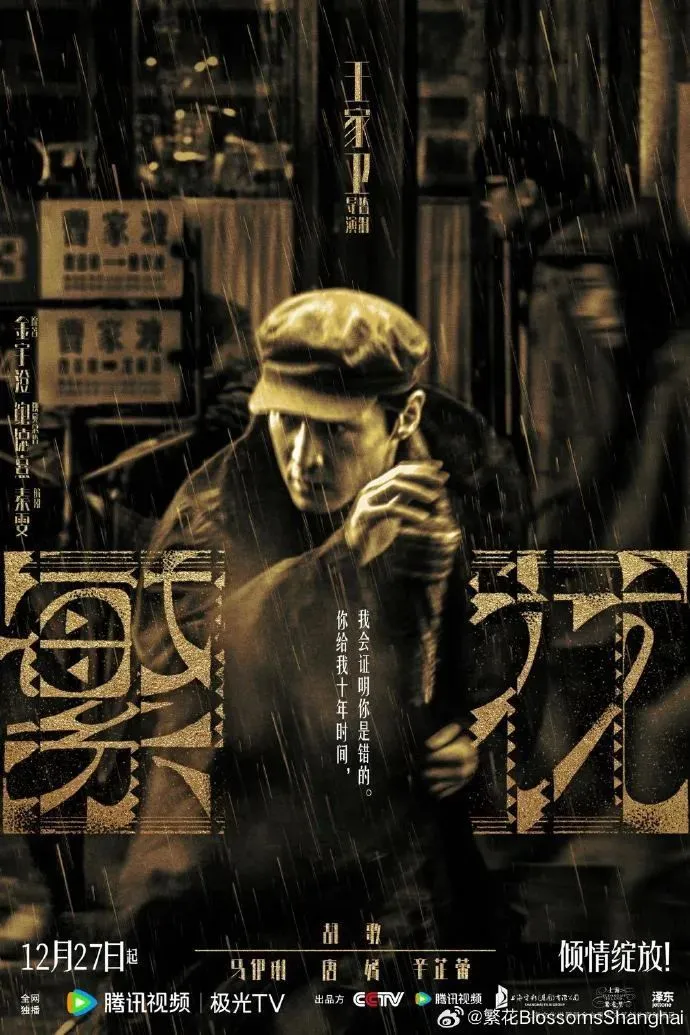

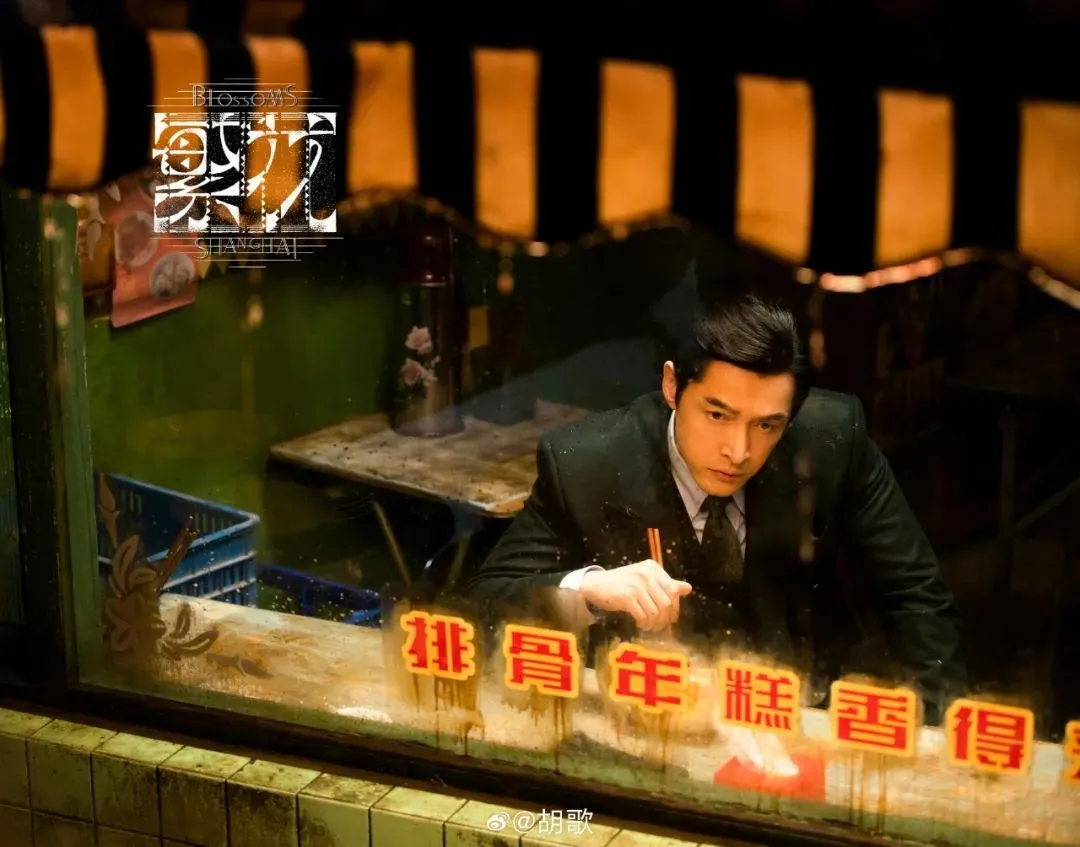

即将于后日登陆央视荧屏的电视剧《繁花》,由王家卫担任导演,改编自作家金宇澄斩获茅盾文学奖的同名小说。这部被戏称为“内娱哪吒”的作品,据传自2014年起启动筹备工作,王家卫与胡歌历经三年打磨才完成拍摄。因项目历时较长,有粉丝调侃称,本以为会拖延至2025年,没想到提前亮相,算是加速了。

对这部作品的期待自然不低,毕竟这是王家卫阔别多年后再度执掌导演筒,而《繁花》作为其备受推崇的原著小说,本身就承载着不少观众的期待。然而,伴随而来的更多是担忧——前两年首支预告片释出时,曾引发部分观众调侃其配乐与视觉风格仿佛为奢侈品男装广告量身定制。

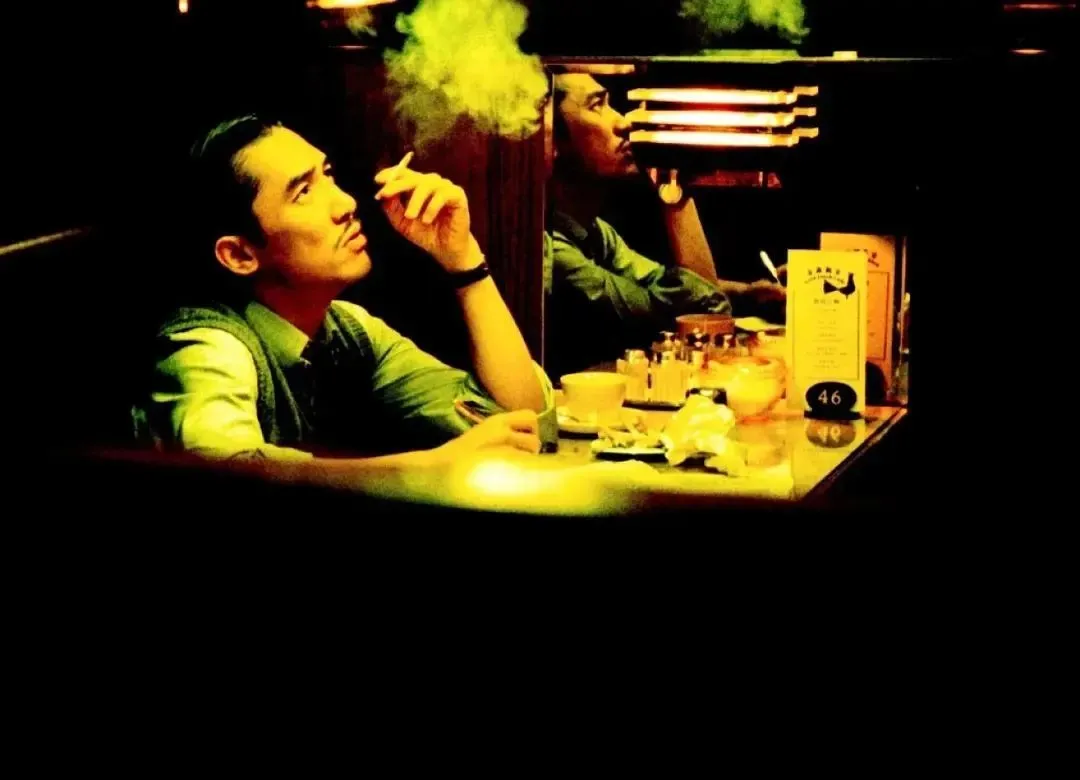

近日,《繁花》最新预告片释出,伴随而来的却是令人意外的剧情设定:故事聚焦阿宝的成长历程,上世纪九十年代初的上海滩掀起波澜,阿宝逐渐蜕变为叱咤商界的宝总,在弄潮儿女的奋斗史中书写传奇。这一剧情节奏与画风引发原著粉丝的困惑——画面呈现民国时期的复古美学,剧情走向似乎偏向励志类型,却让人质疑这是否是港媒眼中的上海滩?或是改编自中国版《了不起的盖茨比》?不少观众在评论区热议:这部作品究竟是在讲述上海本土的故事,还是带着某种文化滤镜的再创作?

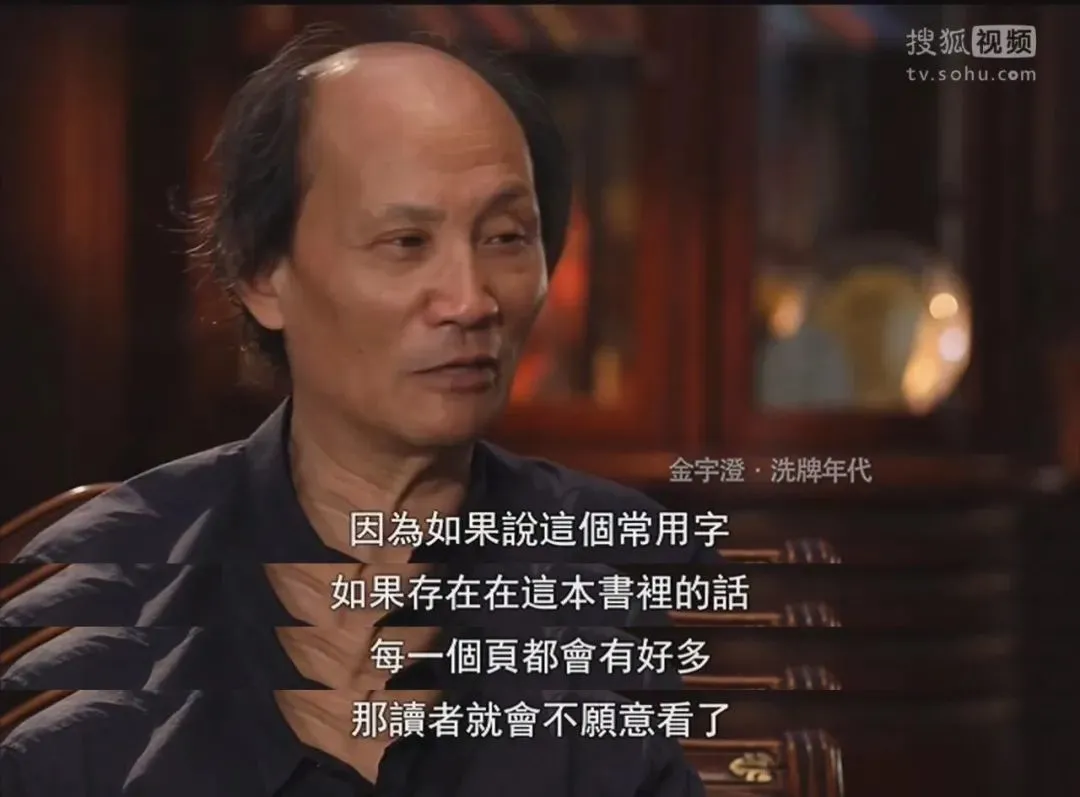

不少读者认为,若缺少沪生与小毛这两个核心人物,电影版《繁花》便失去了原著的灵魂。更有甚者,有人翻出金宇澄的采访视频,直言电影与小说之间关联有限,此种言论不禁让人产生一丝隐忧。今日,乌鸦将首先探讨小说《繁花》的文学价值,并分析其影视改编过程中所面临的诸多挑战。

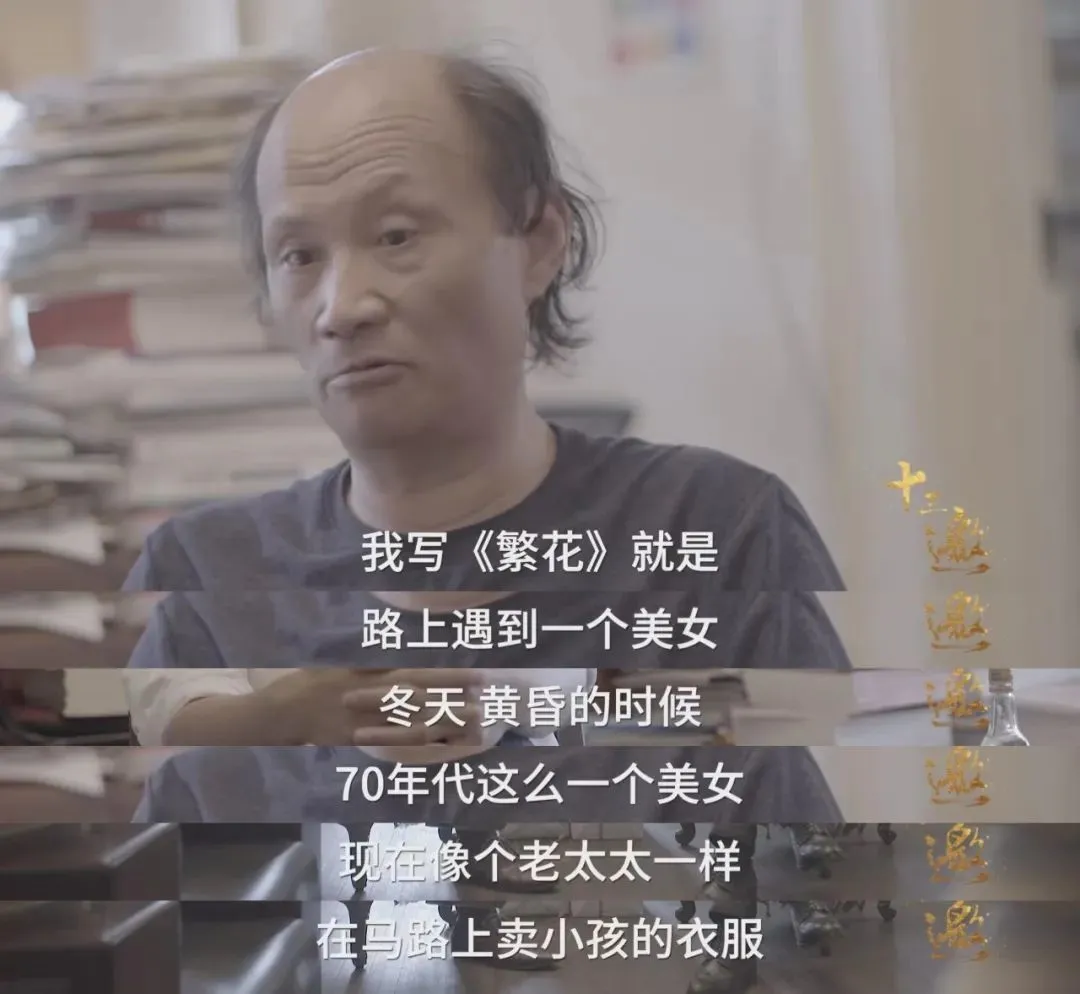

1952年,金宇澄诞生于上海这座迷幻的城市。在执笔创作《繁花》之前,他已在《上海文学》杂志社深耕编辑工作二十载。某年寒冬,街头偶遇一位曾是七十年代沪上知名美人、如今却在马路旁售卖儿童服饰的妇人,这一幕令他深感时光荏苒。

她对他而言不过是陌生人,而他却对她有着清晰的记忆。当两人重逢,他不禁感叹:并非在意她为何沦落至此,只是难以置信,这样一位曾经惊艳的人,竟已这般苍老。刹那间,无数过往的画面如潮水般漫上心头,那些被岁月掩埋的片段再也无法抑制地浮现出来。

他开始以连贯的口语短句呈现上海市井故事,文字几乎不使用分段,仅依赖逗号与句号维持节奏。这种独特的表达方式让吴语区读者能辨识出上海话的痕迹,却未采用"侬""伊"等典型方言词汇,因而对非吴语区读者同样友好。作品最初发布在本地方言论坛引发争议,有读者认为文字密集难读,但随着内容深入,质疑声渐息,支持者增多,网友们纷纷建议将其发展为完整的小说作品。

2012年,《繁花》在《收获》杂志上首次亮相。这部作品堪称金宇澄的个人记忆图谱,以阿宝、沪生、小毛三位主人公为叙事轴心,通过多年在上海的生活积淀,逐步丰富故事细节。小说采用双线交错的叙事结构,一条贯穿20世纪60至80年代,另一条聚焦90年代的社会变迁,最终两条线索在时代洪流中汇聚。读者仿佛亲身经历了一段波澜壮阔的人生旅程。金宇澄曾以“八卦”概括小说的核心内容,这一说法既暗指上海特有的市井文化,也隐喻着人物命运与时代变迁的多重关联。

故事伊始便聚焦于一段情感纠葛。旧识沪生与陶陶重逢,谈及各自婚姻生活,陶陶直言妻子芳妹的困扰。他感慨道:"每到夜晚,芳妹就烦人。"沪生回应:"啥?"陶陶继续抱怨:"她总要学习社论,一天不学问题多,两天不学就走下坡路。我的身体,一直是走下坡路,真的吃不消。"沪生则提及自己的经历:"我这儿有个案子,老公每夜学习社论,老婆实在受不了。"陶陶闻言调侃:"女人真是不一样,有些女人能安静地看夜报、结绒线,隔个几分钟就催,'好了吧,快点呀'。"沪生皱眉:"这也太离谱了吧,少见的很。"

随着对话深入,陶陶又讲述起菜市场奇事。一对相邻摊位的夫妻档,男的卖蛋,女的卖鱼,日久生情。某日,一位矮小的老太婆(身高一米四十三)蹲下身查看卖鱼女人的台板下,竟发现她双腿分开,裙摆下露出光洁的双腿。老太婆断定两人存在不正当关系,便将此事告知卖鱼男人。为查清真相,卖鱼男人因平日早中班忙碌难以掌握情况,遂委托弄堂里熟识的伙伴暗中打探。不久便得到回报:通常午饭前后,卖鱼女人先返家,约莫一刻钟后,卖蛋男人便开始尾随进入大弄堂,上至三层楼。再过一个多钟头,卖蛋男人又会推门而出,仿佛在进行某种隐秘的交易。

几天后的正午,丈夫带着几位同伴在弄堂口的皮鞋匠摊位旁暗中监视。当女子归来,卖蛋人随后尾随进入弄堂……随着脚步声急促响起,众人冲上楼阁,房门被猛然撞击,门板与门锁在冲击下碎裂分开。片刻之后,这群人将偷情的男女从楼上押下,两人的衣衫不整令人瞠目。这段情节只是故事的简略片段,原著内容更为丰富。陶陶急切地想要讲述,而沪生则显得兴致缺缺,两人在争执中展开叙述,情节跌宕起伏,细节详实生动,仿佛在读者眼前上演电影。不仅限于开篇,《繁花》中大量涉及“色情”元素的情节:守寡的少妇与邻家少年私通,自以为瞒天过海,却不知楼下老者正全程窥视;因政治压力被迫断绝关系的夫妻,秘密相会却无法入住旅馆,因为需单位介绍信,最终借用他处,却发现门口坐满窥探的邻里;少女被诱骗进入娱乐行业,历经种种不堪之境……轧姘头、捉奸、买春、包养、私生子等种种故事,背后隐藏着复杂的社会现实与真实的人性。然而,这些内容是否能被改编成影视剧?《繁花》的影视化之路充满挑战。有读者表示,小说中70%的情节难以在屏幕上呈现。而作者金宇澄则坦言,他想写的《繁花》中仅有60%能成稿,其余40%无法书写。可以想象,最终的影视作品与真实的历史风貌之间,将存在多大的距离。尤为关键的是,小说的双线结构中,60至80年代的部分,因涉及敏感历史背景,很可能无法通过审核(参考剧版《三体》的处理方式)。而这一部分恰恰是多数读者最为青睐的章节,因为它生动展现了特殊年代的社会图景,以及普通市民阶层的生存状态。

老上海弄堂的岁月里,曾有这样一个细腻的生活片段:家境优渥的蓓蒂仍难养活一只兔子,因物资匮乏,青菜日益紧俏。某日她悄然抽取绍兴阿婆的鸡毛菜喂养兔子,阿婆察觉后夺回菜叶,蓓蒂落泪。阿婆无奈将菜梗留给自己,把鲜嫩菜叶塞进蓓蒂碗中。这种人与动物为食物争抢的场景,如今难以想象,却是那个特殊年代的日常缩影。然而从当前电视剧简介来看,王家卫选择搁置这一叙事线索,转而聚焦《繁花》书籍插图中的蓓蒂形象。正如前文所述,原著中大量婚外情故事在当下重视"三观正"的舆论语境中面临改编困境,此类内容若被呈现,恐难以获得广泛认可。值得注意的是,王家卫擅长营造浪漫文艺氛围,其代表作《花样年华》中男女主角若即若离的情感纠葛,那种朦胧的文艺范曾令无数观众沉醉,这种叙事风格在当前影视创作中较为罕见。

王家卫对《繁花》中一段细腻的情节尤为钟情:故事讲述中年底层单身汉小毛深夜归家时,偶遇一位拎着两袋衣物的女子。两人从闲聊到相携入室,经历洗漱、共眠与清洗衣物等私密时刻,却在晨光初现时悄然分离,小毛对此始终未置一词。

王家卫对若隐若现的情节始终抱有特殊情结,但近期迹象显示他或许已不再执着于此类题材,甚至可能搁置了小毛这一角色的塑造。若将其搬上银幕,恐怕会面临"渣男""物化女性""三观不正"等争议标签。事实上,原著小说早前也引发过类似讨论,金宇澄曾就"三观"问题公开回应:"渣男"这一词汇是我极为反感的,人性本就复杂难测,用单一标签概括这种多面性显然过于肤浅。值得深思的是,即便严肃文学作品都会承受这般道德批判,影视作品在大众语境下更易成为舆论审判的对象。

除了以上两点,我还有一个深层忧虑。王家卫年仅五岁便离开上海,前往香港发展,他对这座城市的眷恋始终如影随形。然而,这种情感距离使得他难以真正触摸金宇澄笔下那个时代的脉搏——他未曾经历过工厂生活的艰辛,也未曾亲历物资匮乏的困顿,更不曾置身于那个稍有不慎便可能被冠以流氓罪的时代,体会过爱情在高压环境下的脆弱与挣扎。他只能依赖想象来填补空白,而想象往往倾向于美化现实,导致一定程度的失真。相较之下,《繁花》最打动人的正是其对现实的赤裸直陈,那些交织着欲望、算计与压抑的故事,以粗粝的笔触勾勒出时代的真实面貌,尽管充满丑陋与悲凉,却让读者感受到一种深刻的生存重量。

王家卫将如何诠释这些故事?其独特的美学风格究竟为叙事增添了何种深度,抑或因过度强调形式而削弱了现实感?这种审美是否让作品脱离生活土壤,损害了故事的真实内核?观众与读者正等待着最终的答案。金宇澄曾以树叶作喻:个体如飘落的叶子,一旦消失便无处寻觅,故而记录显得尤为重要。时光荏苒,一代人终究消逝,而他们的生存轨迹却鲜有人知晓。怀着这般对历史与人性的深切关注,他倾注心血完成《繁花》的创作。

有人曾对金宇澄的作品表示不解,戏谑道:"老金,你这是写什么呀?"他却始终淡然处之。在他看来,这些看似市井的叙述正是城市记忆的珍贵切片。文学的价值在于留存过往,这本身就是对历史的延续与重构。若不以文字记录下1990年代上海的夜生活——黄河路上此起彼伏的霓虹灯影,那些觥筹交错的饭局场景,以及市井巷陌间特有的谈笑风生,便可能让后来者错失理解这座城市曾经脉络的机会。正如书中那场饭局里,女孩轻描淡写提及与日本人的关系,另一位食客却将此视为人生捷径:"和一个小职员结婚,不是天天吵架嘛,还要租房子,你跟一个日本人,省去了租房和婚姻琐事的困扰,还能遍历高级场所,培养独特品位。"这些看似琐碎的日常片段,恰是时代洪流中最具生命力的注脚。

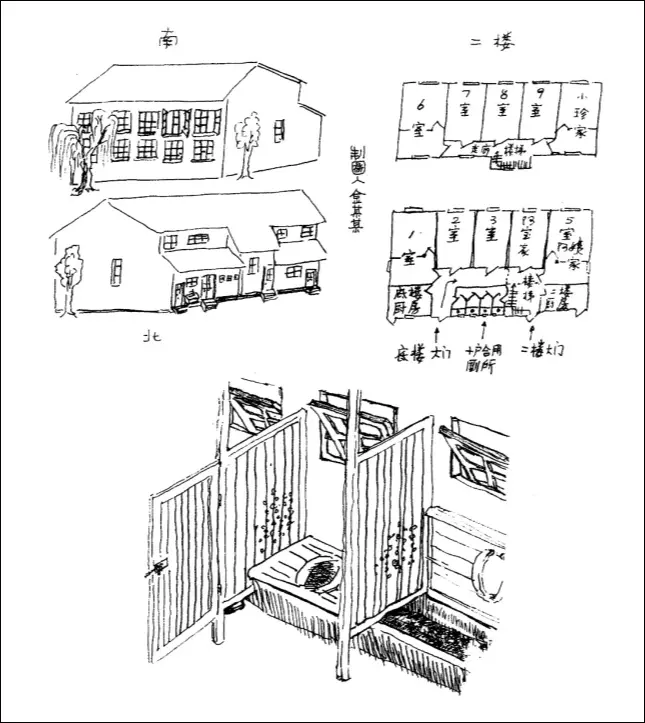

他的笔墨,旨在呈现一种独特的人格视角——既不歌颂,也无贬斥,只相信读者具备独立判断的能力。倘若金宇澄未曾执笔,这座承载着时代印记的工人新村或将湮没于记忆深处。1950年代上海所称的"两万户"住宅区,以"一牌十户"的紧凑布局著称,每户人家仅占五上五下的一小部分空间,五户共用一个灶间,两个马桶座位。

《繁花》书中描绘的市井生活场景中,每户仅十来个平方的筒子楼里,一家老小挤作一团。"两万户"的巷弄里终日人声鼎沸,邻里间的琐碎日常无所遁形:争吵声、詈骂声、孩童哭闹、收音机杂音、戏曲唱段、咳嗽痰鸣……甚至哪家吃了韭菜大葱,厕所里排出的粪便熏得人睁不开眼,都会因公共厕所的轮流清扫制度而被全楼知晓。这种毫无隐私可言的生存状态,让每个人不得不时刻警惕,既要守护秘密又要满足情感需求,不得不在压抑中维持表面和谐。若非金宇澄用文字重现这段历史,我们或许早已遗忘了过去男女相会时必须屏气凝神的禁忌——或用眼神暗通款曲,或刻意保持前后距离,连私密的幽会都要躲过四邻耳目,方能避开窥探与是非。

《繁花》中反复出现的“不响”一词,是上海方言中极具张力的表达。这个词既可指沉默寡言,又暗含复杂心理状态:或是心存怨愤却隐忍不言,或是因羞涩而怯于表态,亦或是思绪万千却难以言表。在人群熙攘的都市环境中,这种“不响”的姿态逐渐显露出独特的生存智慧——它既是与外界保持距离的屏障,也是守护内心世界的堤坝。正如许子东教授所言,“不响”蕴含着多重意味:可能是对现实的无奈妥协,或是对纷争的主动回避,亦或是对世事的麻木不仁。而当我们将目光投向上海这座城市的数十年变迁,便能发现“不响”早已超越方言范畴,成为这座城市面对时代剧变时所形成的独特精神姿态。

最新资讯

- • 张云龙全黑造型现身机场 戴渔夫帽单肩背包帅气有型 -

- • 易烊千玺京剧风大片别具魅力 精致妆容搭配现代装时尚帅气 -

- • 迪丽热巴摩登复古造型时尚大气 眼神魅惑长腿纤细气场强 -

- • 怒潮结局,陈安杀疯,黑社会必须狗带,拒绝无效 -

- • 刘雯穿白色小香风皮草外套现身机场 时尚保暖星范儿十足 -

- • 《三大队》主打多部愉快的“贺岁档”,变成了愤怒的“犯罪档”剧 -

- • 欧豪身穿浅蓝色棉服现身机场 戴墨镜对镜挥手好亲切 -

- • 祝绪丹穿米色毛绒大衣低调出行 搭配格纹围巾温柔可爱 -

- • 姚晨戴黑色系渔夫帽低调现身机场 搭配大衣造型干练沉稳 -

- • 《心动的信号》嘉宾郑琴心顺利产女 感谢家人陪伴 -

- • 古巨基抱娃互动十分有爱温馨 儿子表情丰富引周星驰关注 -

- • 《狗神》:充满破碎感的人,致命的吸引力 -

- • 欧阳娜娜穿黄色波点裙十分俏皮 单眼wink甜美可爱青春灵动 -

- • 廖语辰回应苏醒夜会美女 评论网友称赞老公很绅士 -

- • 前AKB48成员大岛优子产子 去年八月宣布怀孕 -

- • 一直被低估的6部僵尸片,部部有惊喜,尤其是最后一部 -

- • 赵丽颖红丝绒波点长裙复古优雅 开衩造型秀纤细美腿 -

- • 甄嬛到死不知,果郡王曾3次想替甄嬛去死,最后1次才如愿以偿 -

- • 眼里有星河!杨超越新年兔系碎钻妆闪耀迷人 -

- • 迪丽热巴说演员是被选择的职业 尽力平衡工作生活 -