资讯分类

有个办法,能帮人“涉过愤怒的海” -

来源:爱看影院iktv8人气:285更新:2025-09-17 09:36:47

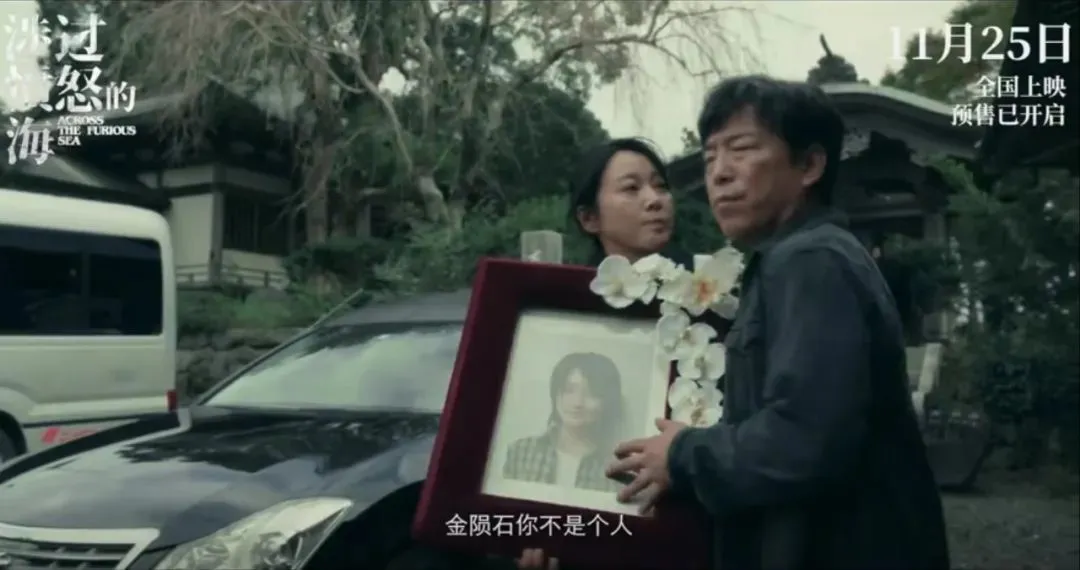

鲁迅唯一以爱情为题材的小说《伤逝》结尾处,活著的涓生在追悼亡故的子君时忏悔道:“她的命运,已经决定她在我所给与的真实——无爱的人间死灭了。”这一表述在一般语境中难以承载,唯有结合上下文,尤其置于鲁迅精妙的叙事架构与深刻的语言底蕴中,方显沉稳有力。而当电影《涉过愤怒的海》在终幕呈现小娜在日语老师面前沉吟良久,最终以“爱,没有”这句决绝的话语划下句点时,导演的“豹尾”是否同样完成?(随之黑场与导演字幕浮现)

从影片引发观众强烈情感共鸣的场景效果来看,最终起到了收束作用。层层递进的暴力镜头与高度密集的激烈情绪,已将观众从精神紧绷推向身心俱疲的状态。当"小女孩眼中的父亲"这一设定出现颠覆性转折时,犹如在情绪高涨的堤坝上悄然凿开缺口。关键在于"泄洪"的启动方式出人意料,原本显得稍显刻意的"无爱"主题由此迸发出直击人心的震撼力。观众的情感被彻底击中,曹保平的导演手法堪称圆满。

然而,涓生清晰意识到自己口中所说的“无爱的人间”实则是对现实的直白陈述,其中“无爱”不仅指向他人,也涵盖了自身。当小娜最终领悟到人间的冷漠时,她的认知是否同样包含了自我?答案或许是否定的,这种自我认知的缺失源于她的年龄与心智尚未成熟。她既难以察觉自身的情感缺陷,也无法理解自己正以某种方式延续着“无爱的人间”的状态。如今,观众已不再将《涉过愤怒的海》简单视为复仇爽片,但若跳脱“原生家庭”或“父权批判”的既定框架去审视,影片所揭示的深层命题或许更具思考价值。毕竟,在《瞬息全宇宙》《青春变形记》乃至台湾电影《阳光普照》《瀑布》《孤味》《美国女孩》以及是枝裕和的作品中,原生家庭始终是反复被探讨的核心议题,这种持续性的主题聚焦难免引发审美疲劳。

在探讨《瞬息全宇宙》《青春变形记》等作品时,若将焦点置于"父权批判",我并不认为这属于影片的核心议题。当然,这也可以作为解读的视角。当我们谈及"原生家庭"这一概念时,往往伴随着潜意识中的情绪波动,这种波动可能源自对过往经历的共鸣。在分析《涉过愤怒的海》时,观众不自觉地从"被原生家庭影响"或"遭受父母伤害"的视角出发,带着未消散的情感进行解读——这种状态恰似将自身代入小娜的角色。网络上流行的"老金并不爱女儿"、"这两对父母都在表演爱"等讨论,实质上是将父母角色置于审视的天平,暗示其可能存在的关爱缺失。

我无意参与或回应这类争论,更不愿重复他人已阐述的观点。归根结底,陈丹青在采访中揭示的困境令人深思:他直言痛斥当代父母,指出中国社会总是在一代人经历失败后,将压力转嫁给下一代。这种代际传递的恶性循环,最终导致孩子同样陷入失败的境地,却又不得不重复施压。当记者追问是否需要提供令人信服的说辞时,陈丹青却以一句“我不想让他们信服,就是到时候你会有报应”作答,直指问题本质。这恰似闫妮在影片中对黄渤那句充满讽刺意味的“愿老天报应你”,将个人命运与集体困境交织在一起。而那些真正意识到这种宿命论的人,或许终将面对最残酷的现实——在女儿的火化炉前下跪,成为命运给予的终极“报应”。

曹保平在银幕上提出「唯有父母之爱,才是人的安全岛」这一核心命题,却在我看来更像是为影片中激烈冲突与爆发性负能量所作的平衡尝试。这种突如其来的后撤,恰似将滚烫的气球轻轻扎破,让汹涌的情绪瞬间消散。但细究之下,这一主张与前文的情节逻辑明显矛盾——父母并非充满爱意,少年也未能理解爱的真谛。影片最终召唤的「爱」究竟从何而来?当满溢的情感与网络热议如潮水般涌动,却在某个瞬间被「无爱」的针尖轻轻刺破,那空洞的虚无感便显露无遗。

更令人困惑的是,影片试图引导观众回到「安全岛」的叙事,却让父母第一次吹气的场景变得格外牵强。就如同以愤怒姿态登场的老金,在漫长暴虐之后,竟如泄气的皮球般独坐孤岛,被无边的蓝海包围。他那熟悉却又陌生的「怒海」,在静默中泛起一丝诡异的微笑。这种情绪的转折,不仅带来窒息般的疲惫感,更使人对「原生家庭」议题产生深思。当我们将目光聚焦于家庭创伤,或许更应看到隐藏在表象背后的黑暗:人性本能的利己倾向,如何在一次次冲突中演变为命运的悲剧?所有角色都深陷孤岛,所有灵魂都饱受煎熬,所有结局都是自我招致。这或许才是影片真正希望揭示的真相——在原生家庭的伤痛之外,人类本性的深渊才是构筑人生悲剧的根基。

走出影院后,我反复思考这样一个现象:观众对小娜命运的深切共鸣,不仅源于她作为角色所展现出的懂事与善良,更与导演曹保平采用的回溯式叙事策略密切相关。这种通过日记碎片拼凑真相的方式,将原本可能引发争议的事件转化为极具感染力的感动体验,实现了叙事层面的反转效应。深入探讨可发现,所谓"事实"的本质是主观认知的产物。当老金将性爱视频作为证明小娜是他杀的证据强加给景岚时,两人对同一事件的认知却呈现截然相反的维度:视频记录的是客观发生的行为,而观众却在镜头语言中看到了两种截然不同的"事实"——性侵与自愿。这种认知差异揭示了人类对事件的诠释始终带有立场与价值判断的烙印。李苗苗认为小娜可能存有利用动机,这种解读并非全然站不住脚,但若执意否定恶童的人性维度,则会陷入逻辑悖论——当导演刻意让这样一个被定义为"非人"的角色获得救赎时,是否意味着对观众三观的颠覆?值得特别强调的是,这种对"事实"的多元诠释并非为恶人开脱,而是指向一个更深层的命题:叙事方式的转变将直接塑造观众对事件的认知图谱,进而影响情感投射与价值判断。

若影片前半部分的叙事主线并非围绕"千里追凶"展开,而是聚焦于"日本求学",同时将伏笔转向女儿视角下的父亲形象,最终的反转则揭示老金为抚养女儿在海上起早摸黑、辛苦作业的过往,这种叙事重构将显著改变观众的情感投射。原本部分观众对小娜的歇斯底里与生活混乱产生反感,若采用时间顺序完整展现她在两段感情中的行为轨迹,其人格缺陷的刻画将更加立体,这种强化的负面形象会直接影响观众对角色结局的共情程度,使情感焦点从小娜向老金偏移。

在“新故事”的前半段,老金始终以日记里那个“混账”父亲的形象示人:他粗暴冷漠,从不关心女儿,甚至被指“害”她困在壁橱11天不见阳光。然而真相却令人唏嘘——这11天的困局实为李苗苗因愤怒而自残,老金的见死不救最终酿成悲剧。而当影片以回忆画面收尾,我们看到的却是另一个版本:父亲为赚取养女的费用,在海上漂泊11天,浑身疲惫归家时,只因女儿安然无恙便露出欣慰笑容。这样的叙事是否意味着,同一事件被截然不同的视角重构?若仅以结果论,小娜对父亲的冷漠与老金对女儿的疏离,何尝不是同样深刻的伤害?父亲未曾察觉女儿在黑暗中画太阳的执念,女儿也从未真正体谅父亲在海上的煎熬。她是否曾思考过:那11天,父亲是否遭遇过生死未卜的危险?当血缘关系被质疑时,我们是否也该追问,成长在冷漠环境中的女儿,是否早已将父亲的爱视为理所当然?或许有人会辩称孩童本就以自我为中心,但成年后的父亲,理应承担更多责任。若强行剖析因果,便沦为一种道德审判;而若只凝视结果,那些被爱与伤害交织的痕迹,终究让彼此在生命里错失了最珍贵的温度。

请不要误解我的意图:我并非更倾向于同情或理解父亲这一角色,也绝不是想为传统父权制度进行辩护。我认为当前将角色简单归结为“老金不爱女儿”或“两对父母皆无爱”的分析视角存在偏差。——这显然不符合曹保平导演创作的初衷,也非他所希望看到的片面解读。原生家庭本质上是双方共同构建的关系网络,不存在绝对“无辜”的一方。使用“无爱”这样的表述过于轻率,且缺乏公正性,我们无法像鲁迅那样承担更沉重的审视。若有人断言老金“不爱女儿”,便将这种判断强加于角色,实则忽视了创作者赋予人物的复杂性与艺术表达的深度。

老金对女儿的情感始终存在,否则他不会在墓地流露忏悔。女儿对父亲的执念也说明了这份亲情的羁绊——没有爱,何来恨?导演曹保平曾说:"老金的爱是伦理与血缘赋予的,而非发自内心的真情,这种割裂才是原生家庭对个体的伤害。"我深以为然。但若超越家庭关系的范畴,我想从更普世的人性视角探讨影片中"爱"与"无爱"的本质。正如电影里那句震撼人心的台词:"全獾子岛都知道,她是我老金的女儿!我老金的女儿被人糟蹋了,这是个笑话你知道不?我这辈子就图个女儿,这个小杂种,我这辈子毁在他手里了。我不弄他!"

这段话揭示了老金这一角色的深层心理特征——他并非缺乏父爱,而是陷入了一种典型的男性自我中心思维。当人们将他的行为解读为"不爱女儿"或"父权思维"时,忽略了其本质是男性更易展现的自我标榜倾向。仔细数数便会发现,文本中密集出现的"我"字彰显了这种特质:即便在女儿离世的沉重时刻,他仍执着于用"我"来构建叙事。这种过度的自我强调不仅体现在面对女儿遗体时仍执着于拍摄自拍,更渗透在他日常的育儿行为中。无论是带女儿跑步、教她游泳,还是用毛巾遮盖她的脸,这些看似亲密的互动背后,都暗含着"我是为你好"的自我感动。当他说出"我拼了命地赚钱养你"时,那份自诩的牺牲感更凸显了他对自身行为的过度强调,而这种强烈的自我意识恰恰遮蔽了他作为父亲应有的共情能力。

当船只遭遇海警拦截时,角色首先浮现的并非对违法行为的认知,而是以"你敢动我的船、弄你!"的姿态应对,这种无惧法律的冲动行为,实质是其自我中心思维的直接投射。这种绝对的利己主义在后续情节中不断发酵——从对奶奶氧气罩的漠视到炸青蛙的极端手段,从对继承家业的执着到导致妹妹瘫痪的致命抉择,所有行为都紧紧围绕着"我"展开。更值得注意的是,当李苗苗向景岚哭诉"妈咪,他们为什么要这样对我"时,这声充满自我中心的呐喊,恰恰印证了人物关系中权力与情感的扭曲,也为后续的悲剧性冲突埋下伏笔。

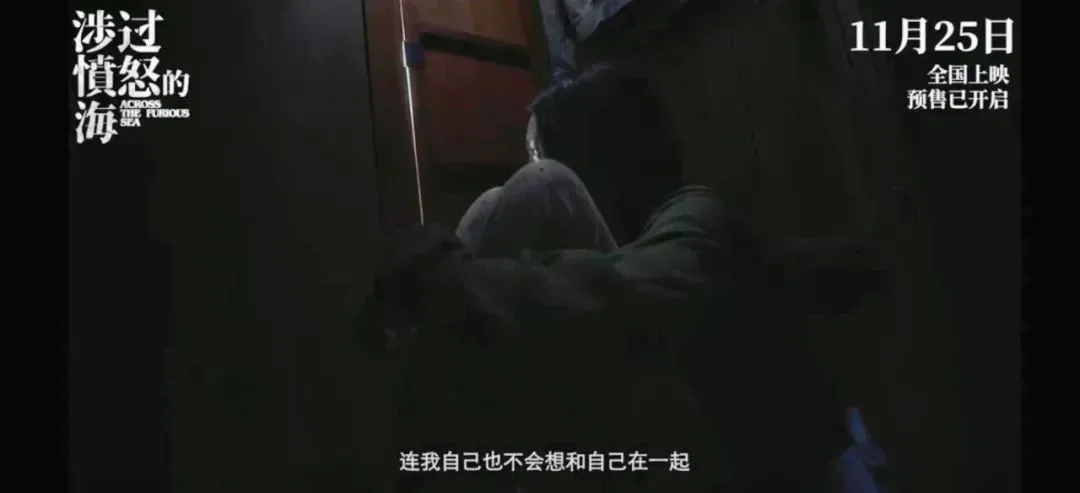

其实小娜也是一样:“对阳光、榻榻米、感冒时的鼻音、地铁闸门闭合的瞬间、恋人间的体香……抱有某种眷恋”——这些描述始终指向“我”的主观体验。由于成长过程中“我”的情感需求被持续忽视、自我感受被反复压抑,小娜最终陷入深层的自我否定与不安定感。这种心理状态促使她成年后对亲密关系产生病态依赖,既无法理解也渴望着从未真正拥有的情感连接。她始终无法清晰界定自我与他人的边界,“无法割舍的情感执念”——当脆弱的自我意识逐渐失控并蔓延至不可承受的程度,终将导致精神崩溃与自我毁灭(无论其背后的成因如何令人唏嘘)。

这两个患有相同人格障碍的孩子,其自我意识反而超越了父辈的层面。以顾红为例,她通过逃避对"不负责任的我"的承认(当老金质问"你没资格跟我说话,小娜当年跟的是我不是你"时,她立即情绪崩溃),将内心的愧疚转嫁至他人。其"金陨石,你真不是个人!"的激烈控诉,表面是愤怒的宣泄,实则暗含"我是称职母亲"的自我辩护,这种矛盾的心理投射揭示了人格障碍患者特有的责任转移机制。

李烈仍在为“不负责任的自己”寻找借口:即便我没尽到父亲的职责,那也只是一时的疏忽,可你却害死了奶奶、让妹妹陷入绝境,我早已与你断绝了父子之情!你这个该死的逆子!——正是老金揭露真相的那一刻,他情绪失控的根本原因在于:他坚持自己没有错,一切过错都应由对方承担。相较之下,景岚对“我”的执念最为深厚,她的亲情纽带始终紧系着儿子:无论你犯下何种过错、堕落成何模样,你始终是我的儿子。这份笃定的父爱,甚至让心思缜密的景岚在得知儿子“死亡”消息时彻底崩溃,而实际上,李苗苗并未真正离世,只是误将老金投海的动作理解为遗弃。

前述对"我"的剖析仅为理解角色内核的辅助,本文核心在于揭示一个更深层的悖论:无论"我"的维度如何变化,其本质始终是以自我为中心的出发点。最直观的例证便是父母选择离婚时,往往源于自身的考量而非子女福祉。正如此前所述,人性的利己本能可能引发连锁反应——离婚行为本身或许合理,却必然波及子女;而子女的愤怒情绪,又可能反噬自身。值得深思的是,人们普遍忽视了一个事实:真正率先跨越愤怒之海的并非老金,而是小娜与李苗苗(东渡日本),然而她们不仅未能抵达彼岸,反而在愤怒的漩涡中走向毁灭。

电影《涉过愤怒的海》中弥漫的悲剧氛围,实则是人类集体精神困境的投射。当个体过度执着于"自我"的边界与价值,便在无形中构筑起隔绝他人的高墙,最终使得整个社会陷入无法排解的悲怆漩涡。这种悲剧性不仅源于人物命运的跌宕,更揭示了人性中自我中心主义的致命缺陷。影片中"天降鱼雨"的奇幻意象,恰似《木兰花》里那场承载着救赎寓意的青蛙雨,暗示着当人类无法直面内心阴影时,自然界将以极端方式唤醒沉睡的良知。每个看似独立的个体命运,实则是整个文明体系自我审判的缩影,唯有放下对"我"的执念,方能触及救赎的可能。

我坚信这场景与《木兰花》存在明显关联,无需再深究"谁爱谁不爱"的表象。阿尔·帕西诺在《魔鬼代言人》中的经典台词揭示了更深层的命题:别再执着于"谁更爱谁"的迷思。当他说"我曾说:'大家都会谅解的。'你却回答:'知道我怕什么吗?'"时,实际上是在剖析人性的复杂面。自私自利如同精神麻醉剂,渗透在每个人的情感选择中。凯文,你并非不爱玛丽,只是你对自我的执着超越了对她的爱,这种自我中心的倾向才是人性最真实的写照。

这一观点不仅适用于《涉过愤怒的海》中的每个角色,也映射出观众自身的处境。当人们执着于"父母无爱"(仿佛重复着十年前"父母皆祸害"的陈旧论调)或"男人没有爱"(归咎于所谓"父权思维")的解读时,实则是将自身情感体验过度投射到他人身上。影片中每个角色都存在着这样或那样的缺陷,而观众的愤怒往往源于对自身局限的认知不足。或许有人会质疑:作者是否也是个"好人"?答案显然是否定的。这种清醒的认知恰恰构成了"涉过愤怒的海"的契机——唯有直面自身不完美,才能真正理解他人的困境。

‘无爱’这一概念,轻启唇齿便可能激发出情绪的波澜。当众生皆言孤独,却身处一个被称作‘无爱的人间’的境地,谁不感到愤懑?带着这般怨愤,又怎能轻言‘跨越海洋’?倘若此刻能够如老金观日记时般恍然醒悟——原来自己亦未曾拥有爱意,或可臻至‘醍醐灌顶’之境,方能迈出‘披荆斩棘’的勇气。

抵达无聊之海。但‘无聊’是否也算一种解决之道?其实不然,还有其他方式。叔本华提出的‘钟摆说’认为,人生如同钟摆,在欲望与满足之间反复摇晃。当欲望无法实现时产生痛苦,一旦满足又陷入无聊,因此人类始终被困在痛苦与无聊的循环之中。观察愤怒这种原始情绪,其本质就是‘愿望受阻时引发的紧张与不快’,由此可见,愤怒本质也是痛苦的一种表现。因此,叔本华的建议是:在愤怒与无聊的交替中寻求平衡……当然,或许还存在第三种可能:宽容。或换个更贴切的词——慈悲。

最新资讯

- • 丁子高晒合照庆祝与杨千嬅结婚12周年 -

- • 徐佳莹发文庆38岁生日 晒一家四口合照温馨幸福 -

- • 近期最火的国产剧来了!这部“打工人嘴替剧”刷爆了朋友圈! -

- • 电影版《想见你》发布会举行 许光汉柯佳嬿施柏宇面向镜头全员比心 -

- • 朱珠一家三口现身首都机场 丈夫怀抱女儿画面温馨有爱 -

- • 60岁何超琼,真大女主的一生! -

- • 《无所畏惧》结局,温莉刘铭被抓,夏舒翻车,7个悬念第二季揭晓 -

- • 秦岚魏大勋三亚酒店被网友偶遇 两人打扮低调牵手热聊 -

- • 杨丽萍疑感染新冠坚持上台演出 网友吵翻 -

- • 不靠颜值靠演技 温茉言开启爆款霸屏模式 -

- • 3小时卖了1个亿,向太也来抢张兰饭碗? -

- • 电影《爆裂点》发布“港疯来袭”陈伟霆特辑 极致战损搏命演绎 -

- • 疑似毕滢聊天记录流出 被曝仍担任张丹峰经纪人 -

- • 电影《三大队》12月15日登陆IMAX影院 张译领衔“真实”演绎无悔追凶 -

- • 制片人刘闻洋朋友圈晒与蔡文静甜蜜合照 疑似官宣恋情 -

- • 周震南父亲周勇公司再成老赖 已有多条限制消费令及失信被执行人信息 -

- • 曾被嘲上天的“小张柏芝”,如今翻身碾压赵露思? -

- • 《故乡,别来无恙》超前点映直通结局 李雪琴史策献唱姐妹派对曲 -

- • 发腮的赵丽颖,“背叛”了85花 -

- • 《饥饿游戏:鸣鸟与蛇之歌》曝末日轰炸片段 废墟逃杀难度升级 -