资讯分类

全面封杀!好莱坞破大防了 -

来源:爱看影院iktv8人气:394更新:2025-09-18 02:45:52

今天要讨论的,无疑是2023年最具争议性的影片之一。该片由《小男孩》导演亚历杭德罗执导,吉姆·卡维泽(因《疑犯追踪》中"李四"角色闻名)担任主演。自2015年立项以来,历经三年拍摄筹备,直到2018年才完成拍摄。然而,影片在完成制作后却遭遇了发行难题,好莱坞主流制片厂纷纷拒绝投资。最终,这部作品通过互联网众筹平台成功筹集资金,并历经五年才得以登上大银幕。

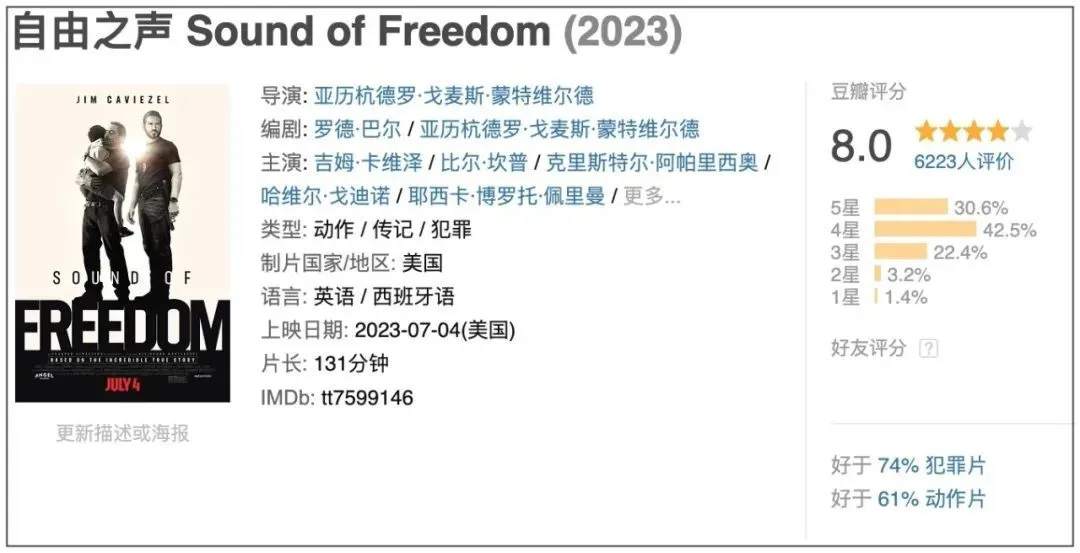

令人意外的是,吉姆·卡维泽主演的这部低成本作品竟在好莱坞暑期档引发现象级观影热潮,最终斩获2.3亿美元全球票房。该片仅耗资1450万美元制作,却在烂番茄获得98%的爆米花度,在豆瓣开分8.0,成为影史最具代表性的独立电影成功案例。

当谈及这场看似普通的逆袭故事时,你或许会将其视为一个典型的草根传奇。然而,随着情节的推进,现实却展现出截然不同的面貌——它更像一部美国恐怖片,揭示了市场热度背后媒体的集体沉默。无论是出于刻意回避宣传,还是舆论场掀起猛烈抨击浪潮,一贯包容多元内容的影院系统竟突然对票房冷淡。大量观众涌入戏院后,却遭遇拷贝失效、空调故障等意外状况,最终只能被迫观看其他影片。

近日,围绕某部影片的讨论掀起轩然大波,各类阴谋论层出不穷。有人指出该片触及敏感议题,意外引发美国观众强烈共鸣;也有人质疑其内容挑战了相关机构的立场,导致影片遭遇全面禁播。究竟是一部怎样的影片,竟能引发如此广泛争议?本期我们聚焦2023年7月4日上映的《自由之声》(Sound of Freedom),深入剖析其背后的舆论风暴。

《自由之声》改编自前美国国土安全部特工提姆·巴拉德的真实故事,如今他担任国际反人口贩卖组织“地下铁路行动”的创始人。影片由吉姆·卡维泽主演,聚焦提姆·巴拉德的亲身经历。在长达数年的执法生涯中,他成功拘捕了数百名恋童癖犯罪分子,然而始终未能解救任何被贩卖至国外的儿童,这一遗憾成为他职业生涯中持续的沉重负担。

一次偶然的机会,提姆误入了暗藏危险的恋童癖网络,意外解救了一名被拐卖的哥伦比亚男孩。这场精心设计的陷阱让他深刻认识到犯罪链条的运作方式。随后,提姆毅然辞去原有工作,踏上前往哥伦比亚的旅程。在当地与志同道合的团队合作,他创建了一个表面光鲜的"儿童色情俱乐部",实则以迎合特殊需求为掩护,瓦解人贩子的犯罪网络,拯救被拐儿童于水火之中。

从剧情简介可见,《自由之声》的叙事结构相对简洁。影片表面看似沿袭好莱坞经典犯罪片模板,实则巧妙摒弃了传统模式中常见的夸张动作与暴力场景。与《飓风营救》《惊天营救》等以个人英雄主义为核心的同类作品不同,本片的主角并未依赖超凡能力或炫技式表演,而是以务实的姿态应对困境。他通过不卑不亢地周旋于美国官僚体系,运用智慧而非武力与跨国犯罪集团周旋,其行为方式更贴近现实主义的叙事逻辑。这种将焦点放在人性博弈与制度挑战上的处理,使影片在同类题材中呈现出独特的克制与深度。

与表层叙事形成对比的是,《自由之声》真正吸引人之处在于其隐晦的宗教隐喻。与《耶稣受难记》直白的宗教宣传不同,影片更接近《血战钢锯岭》的表达方式——通过角色台词或情节发展,将普世价值如盐入水般融入故事。例如主角在对抗人贩子时,偶然引用《马可福音》警告恋童癖者,或是以"上帝的孩子不是商品"作为冒险行动的伦理依据。

这种宗教元素的运用却引发诸多争议。影片中主角凭借超凡智慧屡次化险为夷的情节,被观众解读为近乎神助的设定。而抛家舍业营救被拐儿童的动机,则始终笼罩在"信仰"的模糊概念中。尤其在结局部分,提姆突然转变为孤胆英雄深入南美丛林暗杀军阀的桥段,将现实议题过度神化,导致角色形象产生断层。

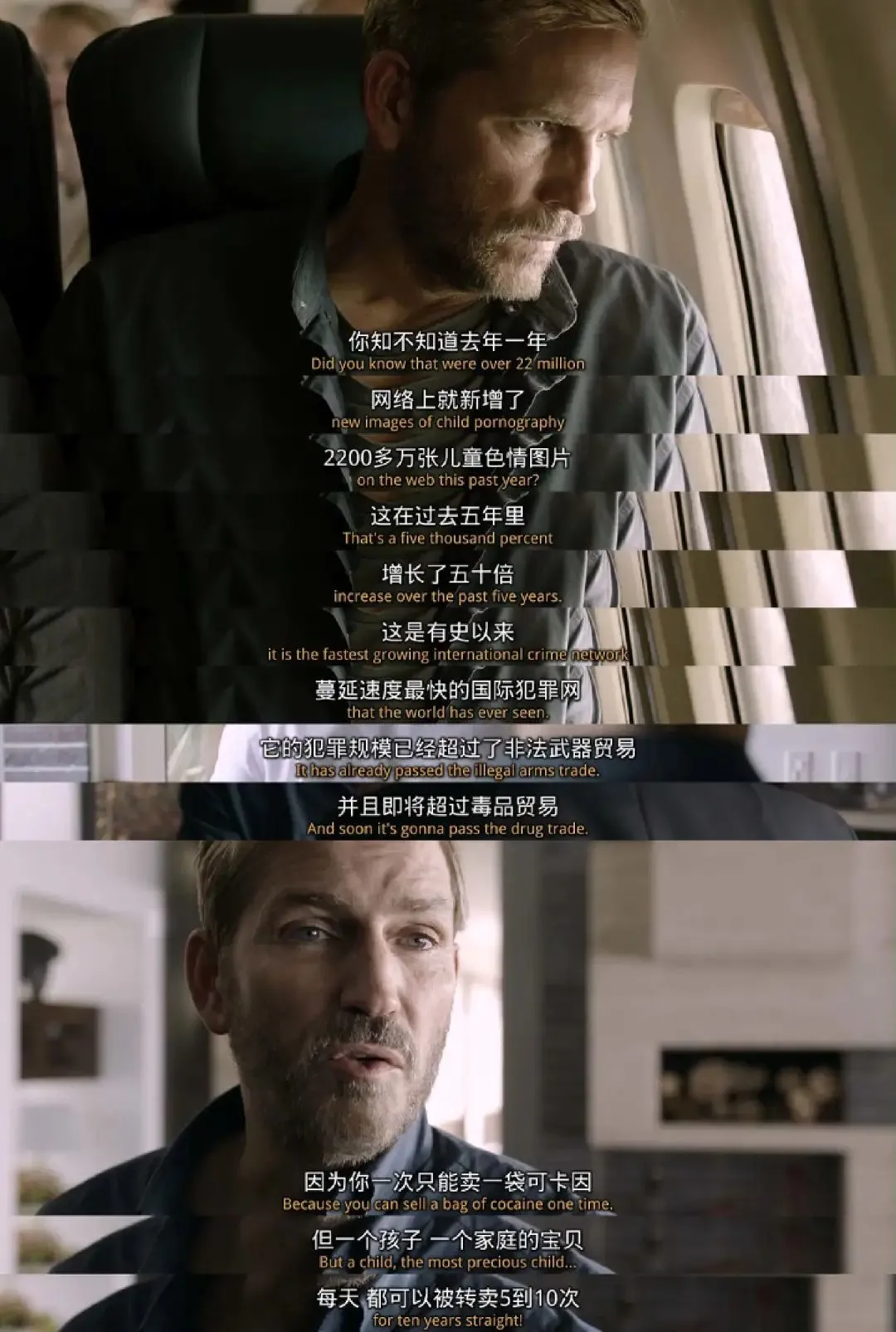

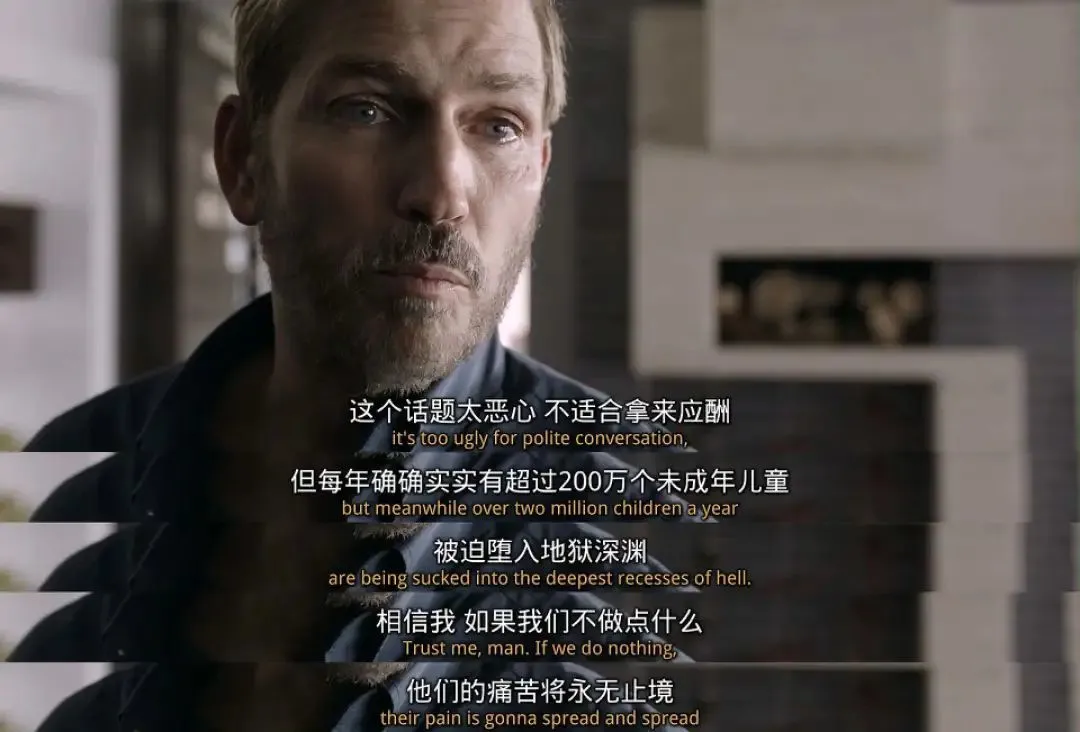

尽管存在这些争议,影片仍因"打拐"题材获得关注。这种涉及人性阴暗面的犯罪题材,在好莱坞创作中较为罕见,常被刻意回避。导演选择正面直击这一议题,迫使观众直面儿童拐卖这一蔓延迅速的国际犯罪现实。影片通过艺术加工揭示了:当贩童网络渗透到边境地带,这些黑暗交易往往比想象中更为触手可及。

该电影以真实案件为蓝本,通过细腻的叙事手法层层递进展现儿童拐卖背后的黑色产业链。从人贩子精心设计的诱拐陷阱,到对受害儿童的残酷虐待,再到将幼童贩卖至异地的阴暗操作,无数令人揪心的拐卖案例在剧情中交织呈现。影片摒弃了廉价煽情的渲染方式,没有刻意放大儿童受难场景以博取观众同情,而是以克制冷静的镜头语言,揭示出潜伏在社会暗处的系统性罪恶网络。

观影体验如同搭乘过山车,随着主角的营救行动跌宕起伏,情感共鸣始终如影随形。无论观众是否拥有为人父母的身份,都能深刻体会到受害者家属的无助与主角的奉献精神。尽管影片可能被部分观众视为过于夸张,但其引发的情感冲击力与对现实的深刻警示,仍不失为一部值得一看的佳作。

关于为何一部表面中立的影视作品会引发广泛关注的争议,需先了解一个关键组织——QAnon。该团体诞生于2017年,是一个以阴谋论为核心的网络社群。其核心主张围绕"深层政府"展开,认为美国政府内部存在由极端分子组成的隐秘网络,其中包含撒旦崇拜者、性犯罪者等群体。QAnon成员普遍相信,唯有特朗普能够通过其特殊行动对抗这一隐秘网络,从而实现对普通民众的正义救济。

近年来,QAnon组织在社交媒体平台频繁活动,不断传播令人震惊的阴谋论。例如,该群体曾声称存在一个隐藏的政府机构,通过绑架和虐待儿童获取所谓的“肾上腺素红”——一种虚构的化学物质,据其说法能够赋予人永生能力。正因如此,相关机构将其界定为“由特朗普支持者构成的网络极端组织”。

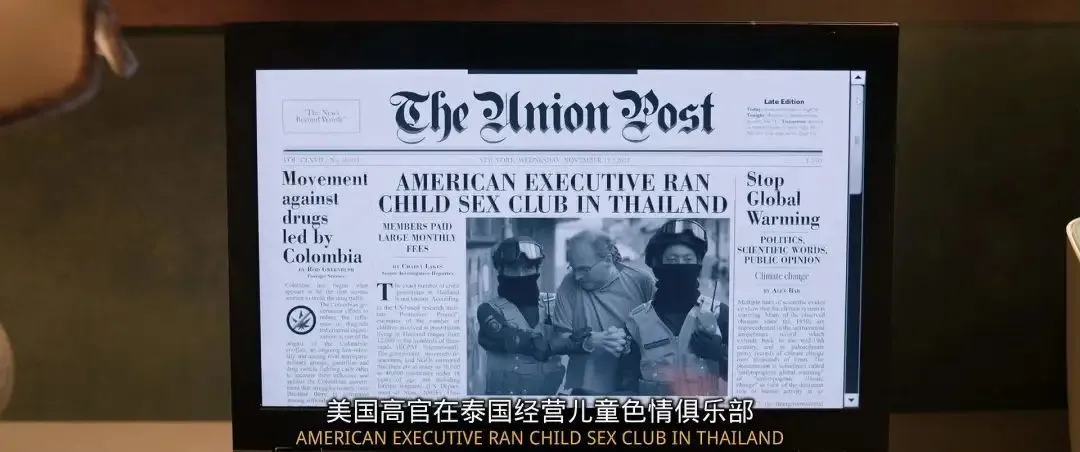

然而,《自由之声》与QAnon群体之间存在争议性关联。部分批评者指出,电影剧情与QAnon所传播的阴谋论存在高度相似之处,例如影片中提及的“美国高管在泰国运营儿童色情俱乐部”的真实案例。同时,美国政府在电影中被塑造成阻碍主角营救行动的负面角色,这种叙事被质疑可能暗示政府高层默许或参与人口贩卖活动,进而被认为具有煽动QAnon极端立场的风险。

此外,影片主创的立场同样引发关注。主演吉姆·卡维泽曾在采访中公开表示支持QAnon的“肾上腺素红”阴谋论。

作为电影《逃出绝命镇》的原型人物,提姆·巴拉德的争议性愈发凸显。此人不仅长期公开站队支持QAnon阴谋论,其主导的“地下铁路行动”更因多项指控引发舆论风暴。据媒体调查,该组织宣称的反拐行动被指存在夸大和误导,且涉嫌财务欺诈。更为引人关注的是,今年年初他因七名女员工性侵指控被迫辞职,传闻中他以“营救儿童”为由,要求员工与其假扮夫妻并进行亲密接触。

质疑声如潮水般涌来,导演亚历杭德罗陷入难以辩解的困境。他强调,批评者要么有意、要么无意地忽视了电影的创作背景。需要明确的是,该片早在2015年便已启动制作,而2018年拍摄阶段,QAnon这一政治运动尚未形成广泛影响力。将电影与QAnon强行关联,这种行为已构成典型的无稽之谈。

亚历杭德罗的辩解显得力不从心。随着电影争议的持续发酵,舆论逐渐失控,部分政客将影片视为政治工具。特朗普、梅尔·吉普森等右翼政客纷纷表态支持《自由之声》,借主持放映活动之名,试图积累更多政治资本。

媒体将电影视为社会批判的工具,影片结束时出现的片尾彩蛋引发热议。吉姆·卡维泽以演员身份呼吁观众购买更多电影票,声称此举能帮助弱势群体了解儿童拐卖问题。然而,舆论迅速反弹,认为此举实为利用观众的同情心进行情感勒索。批评者指出,票房收益最终流向片方而非公益事业,质疑其商业动机。更令人不安的是,影片的众筹投资者中竟出现有明确犯罪记录的恋童癖人士,使公众对影片的公益性质产生严重怀疑,认为这或许是一场精心策划的贼喊捉贼。

QAnon将电影视为迫害的佐证。正如文中所提及的,大量观众遭遇放映异常事件,同时出现关于电影被资本力量封杀的谣言。尽管片方随后澄清这仅是一场误会,并将责任归咎于院线方,但QAnon群体对此置若罔闻,仍将此视为主流媒体对其观点的压制证据。

主流媒体的立场被打破,这场围绕《自由之声》的争论早已超越了电影本身,沦为好莱坞文化战争的喧嚣闹剧。它成为美国政坛党争的缩影,是阴谋论与意识形态对抗的牺牲品,是精英阶层与普通观众争夺话语权的战场……然而,当观众静下心来重温影片,会发现这不过是一个父亲为寻找被拐儿童所做出的极致挣扎。影片直指当代最紧迫的社会议题——拐卖儿童犯罪,揭示了数以亿计儿童面临的人性危机。孩子、孩子、还是孩子,这份重复的强调恰恰映射出问题的严重性。

一部本应承载社会责任的影片,最终却沦为人尽皆知的桃色风波。身处异国的观众不禁令人陷入困惑与唏嘘的两难境地——我始终坚信,电影的本质只应是纯粹的艺术表达,而非政治博弈的棋子、族群对立的导火索,或情绪宣泄的面具。作为影迷,唯有期盼此类闹剧不再重演。

最新资讯

- • 朱一龙新片《河边的错误》定档,有望成为10月爆款黑马 -

- • 《问心》首播,医疗良心剧,金世佳和赵又廷较劲充满戏剧张力 -

- • 《好事成双》大结局是我看过最解气的情感剧大结局,张小斐赢麻了 -

- • 《问心》首播,医疗良心剧,金世佳和赵又廷较劲充满戏剧张力 -

- • 《兄弟连》续集定档!10集狂烧2亿美元,最高分战争剧集齐海陆空 -

- • 《好事成双》大结局除了卫明,剩下的4个渣男渣女,都得到原谅 -

- • 业内无法理解,《西出玉门》糊到无人吐槽,影后和实力派滑铁卢 -

- • 碾压《伪装者》的5部谍战剧,你若是全都看过,真是慧眼识珠! -

- • 《问心》首播,2个病例发人深省!妻子病危,丈夫只关心能否生育 -

- • Netflix出品!一口气看完九集!又好看又好磕 -

- • 特工任务:姚瑶出卖黄子诚的计划很精明,利用大怨种为自己谋利 -

- • 双男主,太炸裂了!全程高能,巨带感! -

- • 下饭神剧爆笑来袭,《兰闺喜事》也太上头了吧! -

- • 《我们与恶的距离2》男主换周渝民 其余演员也将全换新血 -

- • 《繁城之下》定档10月13日,白宇帆宁理共解谜案思辨人性弧光 -

- • 辛爽凭《漫长的季节》获釜山电影节亚洲内容大奖最佳导演 -

- • 《千朵桃花一世开》首度官宣,张彬彬孙珍妮全新搭档上演“顶级拉扯” -

- • 谁在拖谋女郎后腿?原来是张艺谋本人 -

- • 电影《坚如磐石》票房破10亿 成国庆档票房冠军 -

- • 一脱成名五年后,她的新片又赢麻了 -