资讯分类

这片很爽,但我不敢明说 -

来源:爱看影院iktv8人气:410更新:2025-09-18 05:40:03

近期威尼斯电影节落下帷幕,多部风格独特的影片被纳入Sir的观影清单。其中,荣获最佳影片的《可怜的东西》尤为引人注目。

由《龙虾》导演执导的最新作品,虽然由《爱乐之城》的石头姐主演,但这部直指父权制的影片却在海外引发巨大争议,被部分影评人冠以"十年来最淫秽的电影"之名,令人咋舌。

然而,这张剧照却令人意外地呈现出奇幻色彩,让人不禁联想到《少年派的奇幻漂流》。尽管《我是船长》是聚焦劳工题材的作品,并斩获最佳导演奖,但其视觉呈现似乎与现实主义题材产生了某种错位,令人好奇导演如何在真实故事中融入如此梦幻的元素。

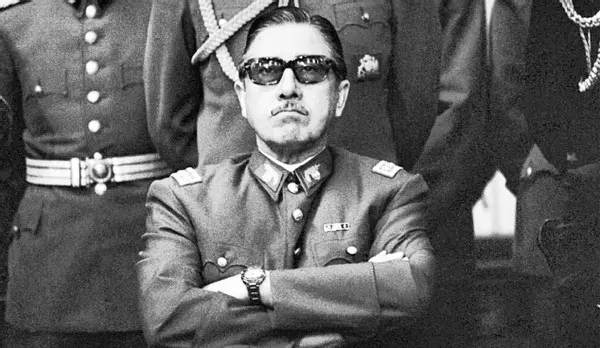

正当Sir原本认为这些非正统作品今年恐难现身时,一部电影却在某个时刻悄然上线。(或许堪称威尼斯金狮奖得主中最快面世的佳作。)海报呈现一群身着军装的男子,居中的元帅本应威仪凛凛,却因眼镜被刻意涂上死亡芭比粉而呈现出荒诞的讽刺意味。这部斩获最佳剧本奖的影片,其导演正是伯爵El Conde。

导演帕布罗·拉雷恩最为人熟知的作品包括《追踪聂鲁达》《智利说不》等,此次继连续创作了多部聚焦政治女性题材的作品后,他再次回归自身擅长的领域,将目光投向长期关注的"大独裁者"奥古斯托·皮诺切特。在最新作品中,这位独裁者被重新诠释为拥有尖牙、吸食人血(偏好心脏肌肉)且具备飞行能力的吸血鬼形象。然而,为何在当下重新审视这位已故十数年的独裁者?导演意图表达的是否仅限于对权力者的批判?历史尘埃往往会在特定时刻被重新唤醒,以全新的叙事方式映照现实。开篇即点明:这是一部围绕吸血鬼展开的叙事,真正意义上的吸血鬼具备尖牙、吸食血液及飞行等特质。

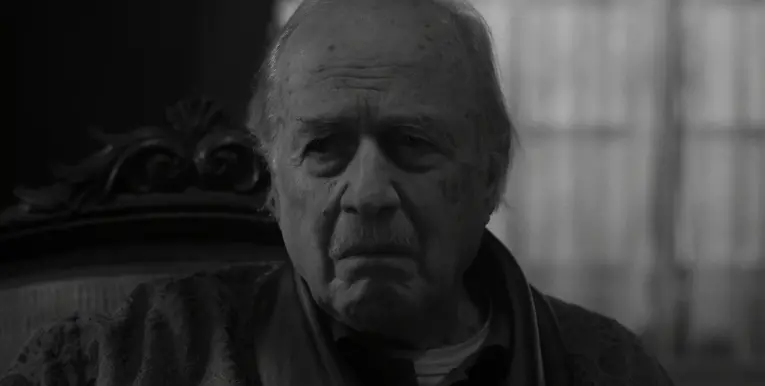

他既非《夜访吸血鬼》中布拉德·皮特所演绎的优雅风范,也非《暮光之城》里罗伯特·帕丁森那般迷人的面容,反而呈现出一副布满岁月痕迹、透着枯槁气息的面容。

他是奥古斯托·皮诺切特,一位在近代国际史中极具争议性的政治人物。作为统治智利长达17年的独裁者,其政权以强硬手段著称。令人意外的是,这张历史遗留的照片竟成为电影《伯爵》海报的灵感来源,揭示了艺术与历史之间微妙的互文关系。

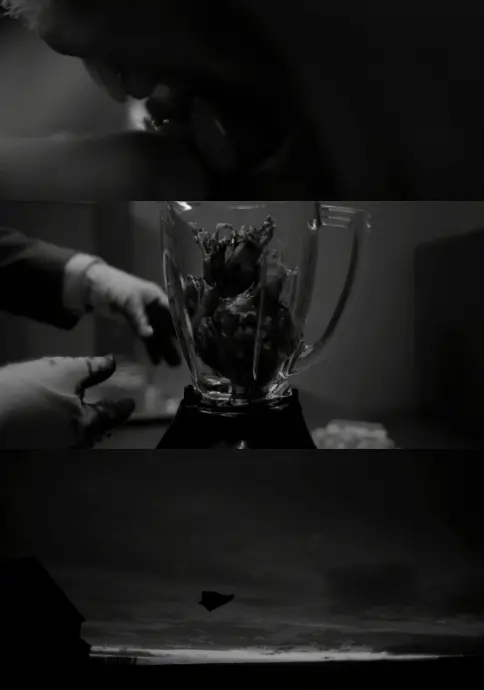

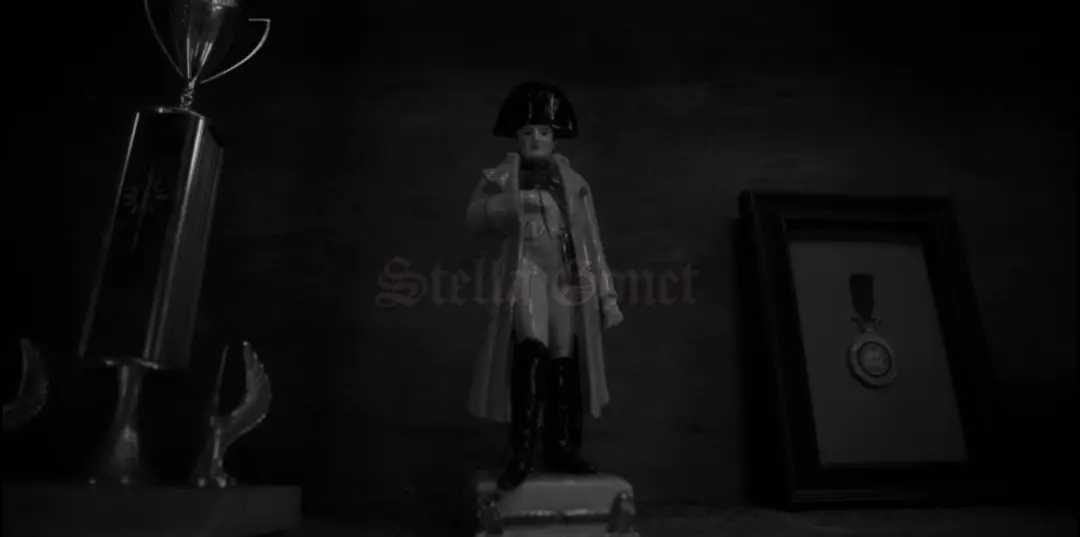

1973年,在美国支持下,皮诺切特发动血腥政变推翻了民选左翼总统阿连德,建立了右翼政权。其统治期间的残暴行径令人发指,不仅推行军事独裁,更实施了造成数千名反对者伤亡的国家恐怖主义政策,甚至组建了由陆军组成的处决小队,代号“死亡篷车队”。电影《伯爵》将这种嗜血成性与吸血鬼的特性相提并论,然而导演并未沿袭传统恐怖片的视觉符号——斗篷、棺材、恶魔雕像等。开篇采用黑白画面,通过权杖、象征独裁统治的拿破仑雕像、模仿希特勒自传《我的奋斗》创作的《我的路》以及佩戴纳粹臂章的军人塑像,呈现出更为隐晦却令人不寒而栗的恐怖意象。

这位永生永世的吸血鬼统治者,以吸食人血维系生命长达250年。然而当权柄消散的瞬间,他亦失去了存在的意义,最终选择终结生命。影片堪称一部暗喻权力异化与人性悲剧的寓言,编剧借吸血鬼的隐喻批判独裁政治,同时以讽刺笔触解构权力与生命本质的关联。最具争议性的设定莫过于将英国前首相撒切尔夫人塑造为这位吸血鬼的生母,这种跨越时空的关联让观众在错愕中反思权力的传承与腐化。

这种叙事或许存疑,但背后的历史逻辑值得探讨。智利在马岛战争期间虽未直接参战,却通过地缘政治手段对英国形成战略牵制。值得注意的是,皮诺切特统治后期,美国政府曾就其人权纪录发表批评,而撒切尔夫人作为时任英国首相,因智利在战争期间的间接支持,对这位独裁者表现出特殊的外交态度。

最令人唏嘘的,莫过于编剧安排皮诺切特在特定场合袒露心扉,却始终避重就轻。当他在亲人面前声称“坦然认错——虽然我承认犯了一些错,是会计上的错”时,这句简短的自白暗藏玄机。所谓“会计上的错”,或许是指他在125家美国银行中分散藏匿了3000万美元的国家财产,又或是对智利经济政策的“计算失误”——他执政期间虽曾通过强硬手段重塑经济,却让失业率攀升、贫困加剧,最终造成阶层分裂。而最讽刺的是,他仅用“杀手”与“小偷”的微妙区分,便试图洗刷罪行:在妻子面前强调“我是一个杀手,但不是小偷”,却在面对历史审判时,始终将屠杀与贪腐的罪名分隔开。这种话语策略的荒诞性,在“但你的确有偷窃行为,对吗?”的质问中被彻底暴露。

反思过往经历,发现自己始终是他人棋盘上的棋子。就像那句流传甚广的讽刺——"你失去的不过是一具躯壳,而皮诺切特失去的却是至深的爱情"。当某人习惯性地将"我是受害者"作为口头禅时,这种自我标榜的表述反而沦为揭露权力异化的黑色幽默,恰如历史长河中那些被权力玩弄的政客们,最终在道德审判的十字路口被迫自证清白。

在他漫长而晦暗的吸血鬼生涯中,唯一难以割舍的执念并非对鲜血的渴望,亦非对十字架的憎恶。而是每逢夜深人静时,他总会化作黑影重返那座承载着往昔荣光的总统府,徒劳地凝视着那些尚未竣工的雕像基座,仿佛在等待某个迟到的荣耀终章。‘还没呢,他们实在太吝啬了。’他喃喃自语,指尖划过斑驳的石墙,那些被时光侵蚀的细节里,仍依稀可见自己曾经的轮廓。

他孤零零地矗立于其他伟人雕像之间,冷冰冰的青铜面容映照着斑驳的光影。每当人群如潮水般涌向那些更耀眼的面孔,这尊雕像便愈发凸显出被遗忘的落寞。历史总偏爱将光芒聚焦于某些名字,却让无数默默奉献的灵魂沉睡在时光的褶皱里。

表面上看,这部作品似乎是一部政治意图鲜明却略显沉闷的电影。但若深入审视其内核,我们会意识到它恰恰是一部极具张力的惊悚之作。导演帕布罗·拉雷恩为何执意让已故独裁者皮诺切特的幽灵重现?这位在1973年发动政变的智利前总统已离世十余载,而那段历史也已尘封半个世纪。细究导演的创作轨迹会发现,他始终带着强烈的历史审视视角,其作品频繁触及政治权力与国家机器的运作。例如《追捕聂鲁达》便以1948年智利当局的党派斗争为背景,讲述诗人巴勃罗·聂鲁达因公开批评总统而遭受追捕的故事,展现政治高压下知识分子的挣扎。

在众多作品中,"奥古斯托·皮诺切特系列三部曲"无疑是最具争议的焦点,该系列以每两年一部的速度依次推出《杀手夜狂热》(2008)、《后事》(2010)和《智利说NO》(2012)。事实上,这已是导演第四次聚焦这位独裁者。这三部影片均以独裁社会为背景,展现了一个充斥着暴力与恐惧的政权如何逐步腐蚀民众的理智。正如《杀手夜狂热》所呈现的,一位痴迷拉丁舞的杀手能够在搀扶老人过马路后,转身在她家中毫无顾忌地实施谋杀。

在《后事》中,餐桌旁原本沉默寡言的男女正专心用餐,却在某个瞬间突然泪如雨下,将日常的平静撕裂成情感的漩涡。而《智利说NO》则以另一种方式诠释了“no”的力量——面对独裁者皮诺切特的连任威胁,反对派既要反抗极权统治,又需规避政府审查,因此将政治诉求巧妙地融入生活场景。当丈夫试图向妻子示爱时,妻子连声喊着“no”,用床上的亲密互动隐喻对政权的否定,既大胆又充满讽刺意味,将严肃的政治议题转化为令人会心一笑的暗喻。

在“皮诺切特三部曲”中,导演持续展现个体在扭曲社会结构下产生的集体焦虑与异化现象。其独特的创作手法将现实主义的生存困境与戏剧化的心理冲突相融合,构建出极具象征意义的恐惧图景。当十一年后他再度启用熟悉的创作元素时,外界难免猜测这是对过往成就的依赖,或是因前两部英语电影引发的口碑争议而寻求稳妥的创作方向。然而,导演真正的动因或许更为深刻——他坚信,唯有让观众直面历史创伤的阴影,才能避免集体记忆的消逝。这一创作理念在近期智利举行的历史性纪念活动中得到印证,该国与墨西哥、玻利维亚、哥伦比亚、乌拉圭五国领导人共同出席,智利总统更以诚挚的态度发表道歉演说,为五十年前的政权更迭事件中受难者发声。

△ 图源:新华社

然而,这却是一场"气氛紧张"的纪念活动。即便在当今社会,仍有不少人支持1973年政变及随后的独裁统治。前总统米歇尔·巴切莱特甚至直言此类悼念活动"充满毒性",街头缅怀遇难者的游行队伍也常遭遇不明人士的干扰。这种现象似乎难以理解,就连导演帕布罗·拉雷恩最初也感到困惑。在纪录片《智利说NO》中,他通过采访受访者质问:"为何仍坚持支持皮诺切特的统治?"得到的回答却出人意料:"我的生活还不错,儿子正在读大学,女儿已找到工作。"

我们应当以怎样的态度对待那些在历史长河中失去生命、遭受迫害或下落不明的个体?这些历史遗留的问题仍值得我们深思。

人类对痛苦的记忆消退速度,远不及历史的消逝之快。毕竟在70、80年代的改革浪潮中,不少个体曾从中获益,成为新富阶层并重塑社会地位。当历史的风暴过去后,要求他们重新审视那段过往,显然是不现实的。他们如同《伯爵》中皮诺切特所孕育的子嗣——既参与过建设,享受过权力,也曾挥霍无度,将国家的财富沉没于廉价葡萄酒与仿天鹅绒的虚幻享乐中。在短暂的辉煌后,他们沦落至一无所有,却仍执着地寻找那座象征救赎的方舟,妄图回到父辈的庇护下重拾荣光。然而,历史从未眷顾背叛者,那些因权力而迷失的子嗣终将被抛弃。03 欲望的遮羞布:我们深知威尼斯电影节与柏林电影节截然不同,其政治氛围本就淡薄。但此次却将政治色彩浓烈的作品授予大奖,显然超越了单纯的文艺认可。因为独裁的本质,从来不是表面的权力更迭,而是通过构建非黑即白的意识形态,以清除异见者的手段,来满足统治者对绝对权威的贪婪。这种吞噬异见、强化控制的模式,在历史长河中反复上演——从卓别林批判极权的《大独裁者》到德国纳粹实验的现代诠释《浪潮》;从好莱坞对独裁者的影像建构到荒诞喜剧《希特勒回来了》;抑或近年儿童视角的反思之作《乔乔的异想世界》与《谁偷了我的粉兔子》。

在电影史上,诸如《希特勒回来了》的截图与聚焦意识形态的《第三次世界大战》等作品,不断以这一形象探讨着核心议题——尽管“独裁”一词渐行渐远,希特勒与纳粹亦已被历史掩埋,但那令人战栗的权力欲望却总以新的形态潜伏于世,时而化身为“民族主义”,时而伪装成“极权主义”。这种意识形态的隐忧不仅局限于“主义”范畴,更渗透至群体意识、对立立场乃至“种族”与“倾向”等层面。当独裁者消逝于历史长河,这份恐惧却依然如影随形。

《第三次世界大战》的截图揭示了某种深层命题:所有聚焦独裁者的影像作品,本质上都在探讨权力与现实的冲突。这种叙事策略在《伯爵》中尤为明显。片中,皮诺切特扶着助力轮试图闯入女会计的住所,却因身体失控而跌倒。导演刻意将镜头对准他那双耐克鞋——这一细节既暗示着权力者的体面伪装,也隐喻着消费主义与暴力统治的共生关系。

昔日,他借助美国的援助与支持,逐步实现了权力的攫取,最终确立了独裁统治。如今,那双曾经象征力量的球鞋已无法再助他重拾往日的强势,唯有依赖那身镌刻着权柄的大元帅军装,借此重振昔日的威望。权力,恰似最强大的补药,持续提供着维持地位的效力。

这种做法却引发广泛争议,因其缺乏隐秘性且过于张扬,与现今的社会思潮格格不入。当代受众更倾向于接受怎样的表达方式?影片结尾处,皮诺切特通过饮用其他吸血鬼的血液获得新生,容光焕发并实现逆生长,最终化身为孩童形态。

整部影片中唯一的彩色画面,描绘了一位母亲怀抱幼子的温暖场景,色彩斑斓的色调传递着几分人情味。然而,这正是全片最具压迫感的镜头——它揭示了恶魔潜伏在日常生活的角落,伪装成温和的面容悄然渗透。人的形体或许会改变,但内心的执念始终如一。这种扭曲的常态,恰是当代社会最难以撼动的生存图景。电影未曾提供解决方案,却用影像揭示着残酷的真相:当一种权力吞噬另一种权力,最终仍难逃权力的桎梏。但若以电影为媒介,试图瓦解权力的神圣光环,剥离其在人心中构筑的权威幻象,或许这才是对权力本质最锋利的解构方式。有人或许会质疑,Sir是否过分夸大电影的影响力?也许质疑本身便暴露了某种认知局限。但回顾百年电影史,正是无数导演前赴后继地投身电影创作,用影像传递信念,才让这种媒介始终保持着改变世界的可能。他们甘愿承受被追捕的危险,只为让某个镜头成为唤醒人性的契机。

正是源于他们对影像力量的坚定信念,这些充满魔力的画面终将触及人心,成为自由意志在困境中的精神庇护所。正如侯孝贤所言:"无论时光流逝多久,时间总会有其价值",如今我们更清晰地认识到,这类电影承载的深层意义在于定格时代、保存证据、对抗权威与重构记忆。它们超越了单纯的娱乐属性,演变成为历史进程的镜像,更是人类突破思想桎梏、探求真相的永恒见证。

最新资讯

- • 18年前的灭门案:他用搅拌机杀了6个娘家人,妻子最怕“插销声” -

- • 刘德华《莫斯科行动》强势来袭,五大经典港片反派角色盘点 -

- • 20多位明星主演的《志愿军》被看衰,是对手太强?还是审美疲劳 -

- • 《好事成双》林双一败涂地,是因为犯了3个致命错误 -

- • 《逆风追凶》潘粤明分饰两角揭开阴谋,陈数变身黑暗女王背叛丈夫 -

- • 正在热播的五部电视剧,《特工任务》垫底,《好事成双》排在第三 -

- • 《西出玉门》看清龙芝的三场败局, 才懂江斩为何放弃生的机会 -

- • “以为不好看,结果熬夜追”的5部剧,你若一部未看过,算我输 -

- • 2023年值得一看的5部古偶剧,《长相思》垫底,《莲花楼》排第三 -

- • 《骄阳伴我》主角离婚,揭露“利己男”的真面目 -

- • 《好事成双》:3步策略,3个计划,卫明盘算,打乱林双离婚慢步伐 -

- • 《九义人》:古代女性的复仇者联盟 -

- • 反町隆史松岛菜菜子夫妇共演《GTO》SP -

- • 《幸福草》杀青 郭涛啜妮联手演绎菌草种植故事 -

- • 国庆档小瞧了他,很惭愧啊 -

- • 国庆必刷的14部佳片 -

- • 电影《燃冬》代表新加坡选送奥斯卡 周冬雨刘昊然屈楚萧主演 -

- • 国庆档前三厮杀焦灼:《坚如磐石》单日反超《前任4》,《志愿军》暂未破亿 -

- • 《好事成双》:一物降一物,让黄董吃瘪的卫明,也中了算计 -

- • 年代剧《北上》来袭,躲过了白鹿欧豪,我却被这群王炸配角惊艳了 -