资讯分类

在张译大鹏被夸的当下,我却想起不再出声的她 -

来源:爱看影院iktv8人气:451更新:2025-09-16 14:26:37

前些天,冯小刚新剧《回响》释出预告,因其大女主设定引发关注。宋佳饰演的角色被描述为复杂且充满矛盾,这让Sir联想到冯小刚2016年的作品《我不是潘金莲》。同样以女性为主角的剧作,却因涉及敏感话题而显得像是过往时代的产物。更值得注意的是,自该片问世以来,始终处于舆论漩涡的中心。支持者称其为冯小刚职业生涯的巅峰之作,反对者则尖锐批评其影响社会风气,甚至预言票房失利与禁播命运。今日,Sir决定重新审视这场持续七年的争议,试图厘清这部影片究竟是艺术杰作被误读,还是低质作品遭过度解读。

今天,Sir不谈虚无缥缈的舆论,只聊电影。剧情人物皆为虚构,如有雷同,纯属偶然。如果你不记得发生了什么——故事从一个看似简单的家庭矛盾展开。李雪莲(范冰冰 饰)为生二胎与前夫达成"假离婚"协议,不料前夫刚拿到离婚证便迅速与他人登记结婚。这场精心策划的假离婚最终演变为真离婚,而男人更趁机反咬一口,污蔑她婚前失贞,将她钉上"潘金莲"的耻辱柱。在民风保守的小县城里,这种莫须有的"荡妇"指控对一个女人而言,无疑是致命的重击。你的名字叫李雪莲,我怎么觉得你是潘金莲呢?

故事由此缓缓拉开帷幕。李雪莲始终秉持着两个核心诉求:其一,揭开当年那场离婚实为骗局的真相;其二,向世人宣告'我不是潘金莲'的澄清。这两个看似矛盾的诉求,构成了贯穿全篇的核心叙事线索。

拿着手上正儿八经的离婚证。兜兜转转十多年,李雪莲不知告了多少次状。一言不合就上访不说。上访无果,就往更高层继续上访——为此甚至闯过全国人民代表大会。她只想证明自己当初的离婚是假的,以及,清白是真的。可结果呢?不仅一件事都没办成。这里里外外还把人都得罪光了,从法院到县委、市委、省委甚至北京。她费尽心思,却走上一条注定失败的路。到底为什么会这样?这也是冯小刚最大的争议所在。他用一个女人的前半生,向人们展示了父权社会横亘千年的官场现状。但除此之外更重要的是。这一场闹剧没有人是旁观者。你,我。皆在其中,皆是因果轮回。01氓!盲!忙!不知你是否还记得,对于这部电影,人们不喜欢的最大原因是什么。画幅?表演?不,其实是“三观不正”。就像一个代表性的评论是这么说的:完全是鼓励基层刁民按闹分配这种人就应该按照扰乱公共秩序拘留然后得出结论:这片子就应该禁掉。那么问题来了。主角真的是无理取闹的法盲吗?冯小刚真的在鼓励按闹分配吗?我们一个一个说。先说主角。的确,李雪莲有苦说不出。不懂法的她,想为自己伸冤,怎么办?也只有拦轿告状,把事情闹大,求取青天大老爷的垂怜。在李雪莲的身上,我们能看到底层人民千百年来对权力尊崇的惯性。但问题是,整部片子,李雪莲的“法盲”是最大的祸根吗?——结果显然没这么简单。因为她最大的动机,也是整个故事的开端,来自于对实质正义的追问,本身并没有错误。实质正义是什么?是她和前夫明明约好了假离婚骗取二胎名额,结果对方反水。是夫妻二人明明都有钻法律漏洞的责任,但是她成了那个被抛弃的人。换句话说。李雪莲心里有口气,她不是“完美受害者”,她想要的不是法律的结果,而是事实的昭然。-你到底想怎么样嘛-证明这离婚是假的然后再跟这个畜生结回婚然后再离婚

拿着手上正儿八经的离婚证。兜兜转转十多年,李雪莲不知告了多少次状。一言不合就上访不说。上访无果,就往更高层继续上访——为此甚至闯过全国人民代表大会。她只想证明自己当初的离婚是假的,以及,清白是真的。可结果呢?不仅一件事都没办成。这里里外外还把人都得罪光了,从法院到县委、市委、省委甚至北京。她费尽心思,却走上一条注定失败的路。到底为什么会这样?这也是冯小刚最大的争议所在。他用一个女人的前半生,向人们展示了父权社会横亘千年的官场现状。但除此之外更重要的是。这一场闹剧没有人是旁观者。你,我。皆在其中,皆是因果轮回。01氓!盲!忙!不知你是否还记得,对于这部电影,人们不喜欢的最大原因是什么。画幅?表演?不,其实是“三观不正”。就像一个代表性的评论是这么说的:完全是鼓励基层刁民按闹分配这种人就应该按照扰乱公共秩序拘留然后得出结论:这片子就应该禁掉。那么问题来了。主角真的是无理取闹的法盲吗?冯小刚真的在鼓励按闹分配吗?我们一个一个说。先说主角。的确,李雪莲有苦说不出。不懂法的她,想为自己伸冤,怎么办?也只有拦轿告状,把事情闹大,求取青天大老爷的垂怜。在李雪莲的身上,我们能看到底层人民千百年来对权力尊崇的惯性。但问题是,整部片子,李雪莲的“法盲”是最大的祸根吗?——结果显然没这么简单。因为她最大的动机,也是整个故事的开端,来自于对实质正义的追问,本身并没有错误。实质正义是什么?是她和前夫明明约好了假离婚骗取二胎名额,结果对方反水。是夫妻二人明明都有钻法律漏洞的责任,但是她成了那个被抛弃的人。换句话说。李雪莲心里有口气,她不是“完美受害者”,她想要的不是法律的结果,而是事实的昭然。-你到底想怎么样嘛-证明这离婚是假的然后再跟这个畜生结回婚然后再离婚

然而,对于李雪莲以外的其他人而言,这一事件存在两大困境:一是缺乏必要性,二是难以操作。前夫不会主动放弃现任妻子与她对簿公堂,这对他显然弊大于利;法官的职责仅限于核实离婚证的真实性与法律程序的合法性,而非介入个人诉求的裁量。那些被李雪莲层层告上法庭的官员们,更不会耗费大量公共资源为一位农妇打破常规——一旦离婚证已颁发、诉讼程序已完成,相关部门已履行职责。若强行实现她的特殊要求,实质上将动摇民事诉讼的基本规则,引发连锁反应,甚至导致更多人效仿此类诉讼。对现代社会而言,唯有在个案中坚守程序正义,方能为整个社会的实质正义奠定基础。

怎么办?她只有坚持着千百年来“实质正义”信条,头也不回地继续上访下去。但问题是。李雪莲的确是个个案,但法盲李雪莲是个特例吗?甚至于,冯小刚是借此在鼓励“闹”吗?这一次,sir却从“法盲”的máng字上看到了另外两种意思。其一,是氓。现代的意思是流氓。同样,也像原著中官员们看见李雪莲,便脱口而出的那个词,“刁民”。

怎么办?她只有坚持着千百年来“实质正义”信条,头也不回地继续上访下去。但问题是。李雪莲的确是个个案,但法盲李雪莲是个特例吗?甚至于,冯小刚是借此在鼓励“闹”吗?这一次,sir却从“法盲”的máng字上看到了另外两种意思。其一,是氓。现代的意思是流氓。同样,也像原著中官员们看见李雪莲,便脱口而出的那个词,“刁民”。

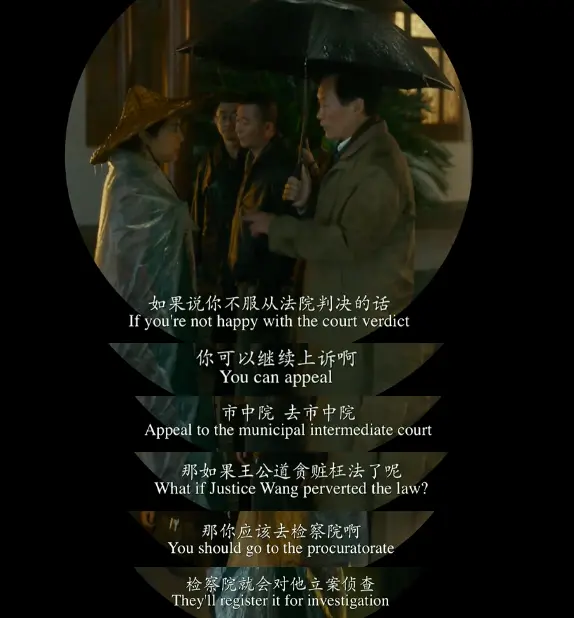

而如果你们还记得那句诗经。氓,在古代。指的是平民,也是“氓之蚩蚩”所讲述的,女性婚姻的不幸。一个不懂法的农妇遇到婚变。便想让父母官,管管自己的家务事。而从平民到刁民的转变,便是在不懂法的前提下,一个横冲直撞的底层人,所注定拥有的结局。其二,是忙。基层官员们总是很“忙”,忙得懒得理会李雪莲。最讽刺的一个情节。全片唯一向她建议走法律渠道的人,却是在醉酒的状态下,忙着离开,于是借着酒劲骂她法盲,推了她一把。但这让情绪上头的李雪莲,如何听得进去?于是唯一正确的路,也在冥冥中被堵死。对法律的盲目,直接变成了无视。-如果说你不服从法院判决的话你可以去市中院 继续上诉啊-那如果王公道贪赃枉法了呢?-那你应该去检察院啊检察院会对他立案侦查

而如果你们还记得那句诗经。氓,在古代。指的是平民,也是“氓之蚩蚩”所讲述的,女性婚姻的不幸。一个不懂法的农妇遇到婚变。便想让父母官,管管自己的家务事。而从平民到刁民的转变,便是在不懂法的前提下,一个横冲直撞的底层人,所注定拥有的结局。其二,是忙。基层官员们总是很“忙”,忙得懒得理会李雪莲。最讽刺的一个情节。全片唯一向她建议走法律渠道的人,却是在醉酒的状态下,忙着离开,于是借着酒劲骂她法盲,推了她一把。但这让情绪上头的李雪莲,如何听得进去?于是唯一正确的路,也在冥冥中被堵死。对法律的盲目,直接变成了无视。-如果说你不服从法院判决的话你可以去市中院 继续上诉啊-那如果王公道贪赃枉法了呢?-那你应该去检察院啊检察院会对他立案侦查

你们为何总是推卸责任?难道没有向你说明清楚吗?你竟然连法律都不了解!如果你们每天醉酒上岗,岂能保证案件判决的公正性?

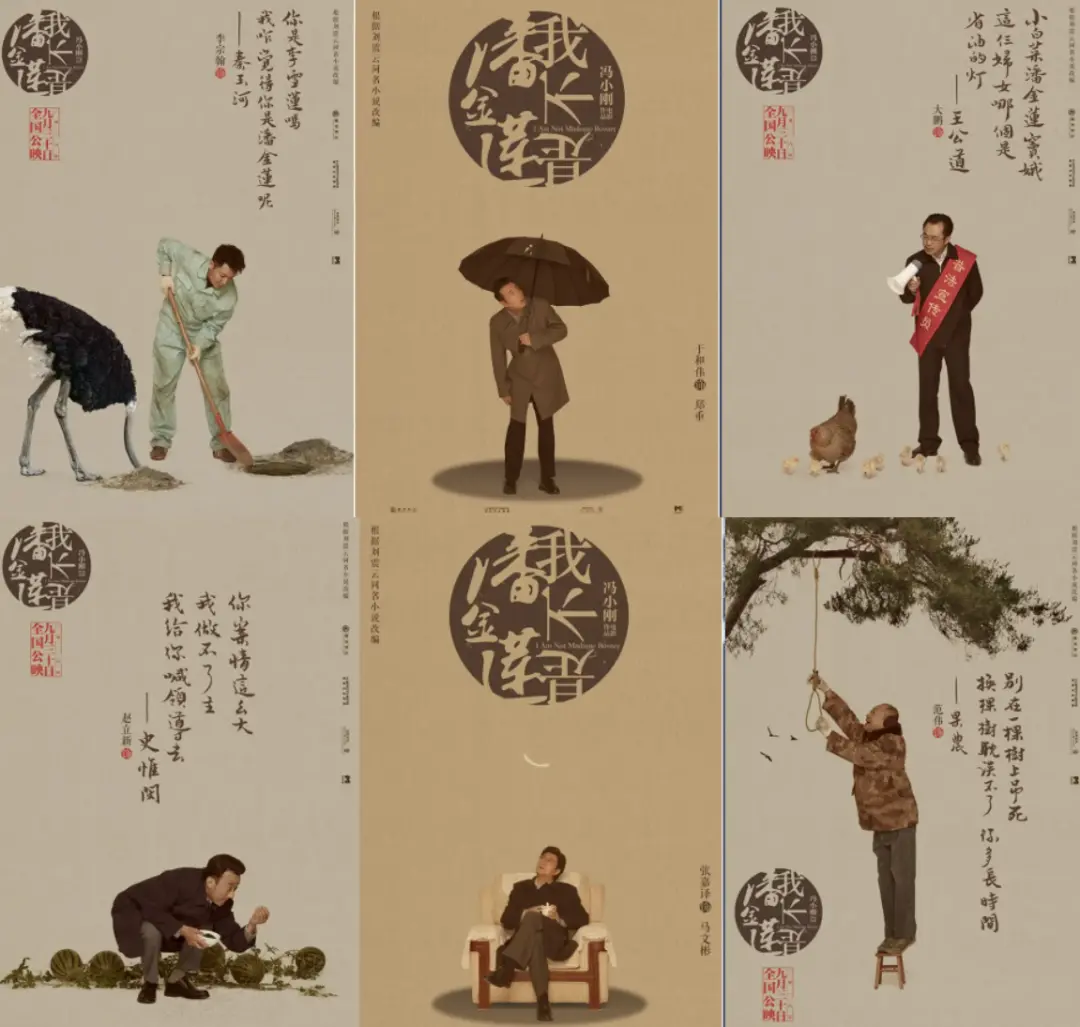

电影并未鼓励喧闹,李雪莲的法盲身份仅是事件的触发点。若深入观察整个体系,会发现真正的问题在于所有人对法规的漠视。他们都在试图用最低成本的手段处理最棘手的矛盾。正如海报中隐喻的场景:前夫化身鸵鸟,将头埋入沙土,作为始作俑者却毫无担当;法官虽在普法,却将法律知识传授给鸡群,他恪守程序却漠视公众反应;前任县长为逃避李雪莲的纠缠放弃职位,却因忽视更大的制度性问题而自取灭亡;现任县长则如晴天穿伞,表面谨慎实则形式主义泛滥。这些角色共同编织出一张责任逃避的网络,若其中任何一方真正履职,结局都不会如此荒诞。他们选择性地无视事实,通过制造假象来掩盖问题,本质上已沦为规则的破坏者。

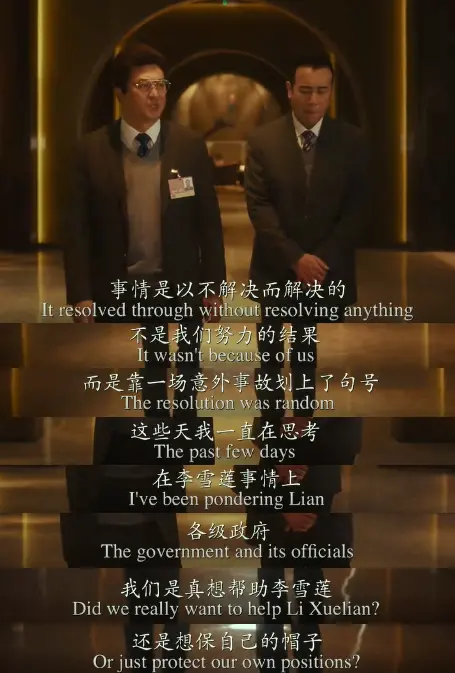

02 治!质!彘!问题在于,若李雪莲始终追求的是实质正义,而基层官员们坚守的是程序正义,二者间的矛盾几乎难以调和。因此,影片实际上是在警示人治取代法治的危害。正如众人所言,归根结底似乎在呼唤青天大老爷式的传统治理?恰恰相反,影片揭示的是法治精神被弱化的困境。请记住,最终李雪莲的冤案是如何落幕的?一场意外——前夫突然离世,十年上访终成虚无。她不再申诉,也停止了虚妄的控诉。但面对这份"惊喜",省长却神情凝重。他对着下属沉思道:事情并非因努力而解决,而是被意外终结。这些天我反复思考,在李雪莲事件中,各级政府究竟是真心帮助她,还是更在意维持自身职位?

答案并未随风而逝。若将"各级政府"视为一个整体权力系统,李雪莲的出现无疑撕裂了其惯性运作的逻辑,导致话语体系陷入失语状态,最终令整个系统陷入被动。可以说,这种冲击让权力机构显得溃不成军。事实上,从最初法官依法办案的姿态,到后续官员们集体表现出的谨慎态度,观众早已看透其中的端倪。在权力体系中,多数人面对李雪莲时的首要考量,始终围绕着"这是否会影响我的仕途"展开,"是否需要预先撇清责任"成为潜意识的本能反应。所有层级的行政人员都把工作重心放在迎合上级需求上,将服务对象置于次要位置。从法官到院长,从县长到省长,各级官员都在"为人民服务"的名义下,暗自追逐着个人利益的实现。这在市长办公楼里悬挂的"肝胆相照"字画中得到了讽刺性的印证——那分明是某个下属献媚时的应景之作,却堂而皇之地成为权力象征。

这种恶性循环的后果,使得个体难以独自保持自身纯洁。在人治体制下,所有人都被迫成为权力的牺牲品。平日里众人总抱怨官职过低,可一旦出现状况,责任却频频落在我的肩头。然而,寻常日子尚可忍受,待至次日储省长莅临城市检查指导精神文明建设时,便需在关键节点提前处理相关事宜。

如果下台的话,那也没关系。正好我也无意继续担任,您似乎也不愿意。不过,如果市长有意接任的话,或许还有其他考虑。况且我本人仍有意愿继续任职。

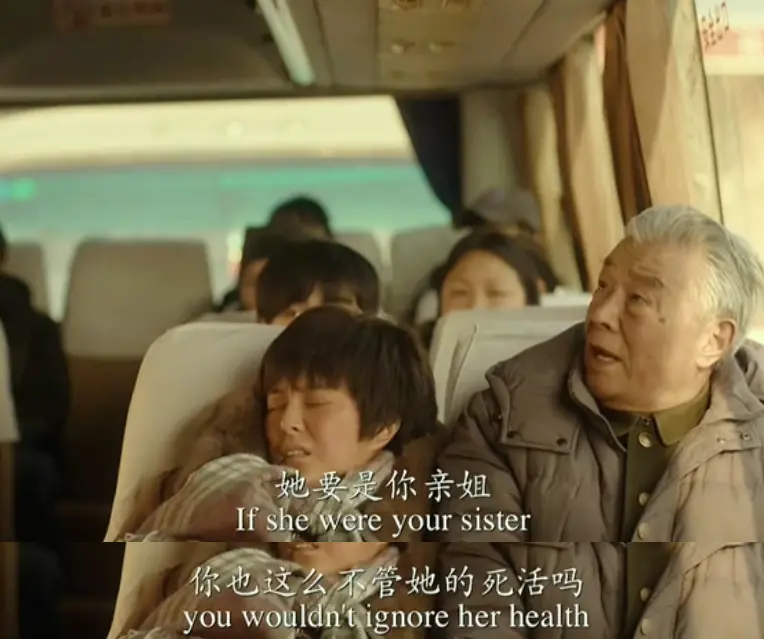

六年前电影上映时,观众除了指责李雪莲是法盲,更普遍的是认为所有人都无过错。这种看法源自于一种无奈的妥协——如同秀才遇见兵,有理说不清。官员们固守程序正义,李雪莲则沦为被命运捉弄的潘金莲,双方都因立场与处境陷入思维定势。然而,真正导致这场荒诞的根源却鲜有人提及。体制的顽疾并非个人能轻易撼动,但即便有人意识到问题所在,也往往选择沉默,甚至对改变本身产生本能抗拒。这并非简单的无力,更像是一种对既定秩序的默认。全片中唯有李雪莲与首长展现出独立意志,前者是底层社会中倔强的个体,后者则是体制内无名却至上的权力象征。规则对前者是陌生概念,对后者则是无需解释的既定法则。这种对立构成了官场与体制的菱形结构,在看似温和的运作中暗藏腐朽。官员们作为系统中的螺丝钉,看似无辜地遵循潜规则,实则陷入本末倒置的困境。当警察强行拦截李雪莲时,那个老者的质问恰如一记警钟——若她是亲人,是否也会被如此对待?这句发问撕开了体制运作的荒诞面纱。

警察微微一愣,片刻后说道:"要不这样,我们稍后安排车辆送她去附近的镇上就医吧。"

表面似乎仍存一丝人性?但细究之下,问题显而易见:其一,本应以民为本的公务员,在执行指令时将上级意志置于民众需求之上,强行要求病重的李雪莲下车;其二,警察的妥协态度看似出于对李雪莲的关照,实则源于对上级压力的回避。而那位大爷,其外套下若隐若现的军装色彩,恰如其分地暗示了身份的特殊性。当他说出'大爷您先别生气啊,我负不起这责任请您理解'时,话语背后折射出的,是体制内人员在职责与情感间的艰难抉择。

原本以为存在的微弱人情色彩,在这场权力与规则的博弈中彻底消逝。当人治凌驾于法治之上,制度化的冷漠逐渐取代了人性的温度,上级与下级之间形成了以关系为纽带的权力链条。在这张由规则编织的巨网中,个体沦为冰冷的机械部件,失去了所有情感的余地与生命的韧性。权力的扩张不断侵蚀着人性的边界,人们的形象被异化为缺乏主体性的存在,最终沦为人质的象征。

电影中那些看似矛盾的词汇——忍、仁、人——实则构建出一幅深邃的社会图景。这种对官场生态的剖析,既是21世纪版的《官场现形记》,又超越了简单的权力叙事。当主角李雪莲的名字被赋予"我不是潘金莲"的隐喻,我们看到的不仅是个人命运的悲剧,更是整个社会结构的困境。潘金莲作为传统叙事中被污名化的女性符号,其象征意义在此被重新解构:在男性主导的权力体系中,女性的挣扎往往被简化为道德指控。

影片刻意模糊了性别议题的边界,将李雪莲的行为置于更宏大的制度批判框架中。她对规则的反抗超越了个人恩怨,那些看似违背伦理的举动——挑战婚姻契约、打破社会规范——实则是对权力体系的激烈控诉。在权力的凝视下,个人命运成为制度异化的典型案例,而李雪莲的困境更揭示出整个社会在集体主义叙事中的荒诞性。

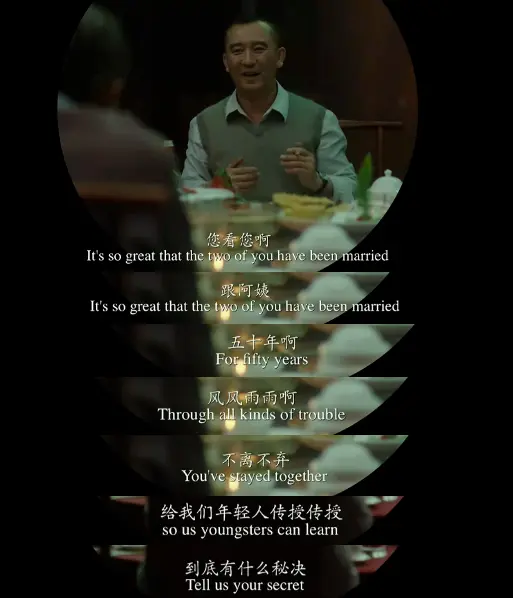

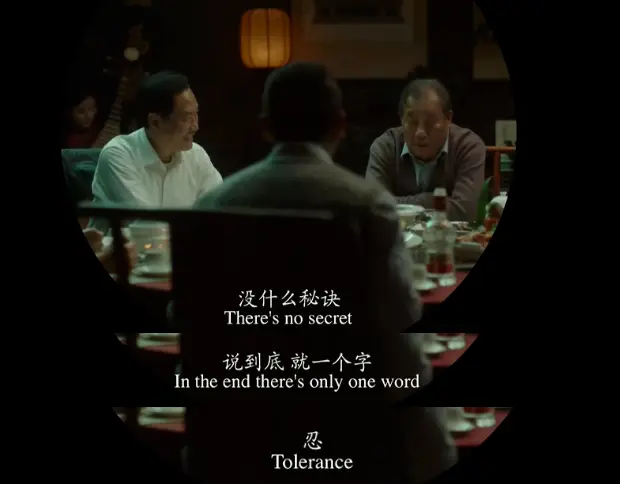

她追求的究竟是平反自身的污名?答案并非全然肯定。因为李雪莲所渴望的,是揭开当年的真相,是洗刷被背叛的冤屈,是宣泄那未能释怀的积怨。是否沦为潘金莲的标签对她的意义或许并不显著,然而避免被无端贬低、被泼脏水的尊严,却是她坚持抗争的核心。相较于其他女性,李雪莲的性格更具锋芒——她从不选择隐忍。而那个时代的社会生态,又该如何解读?若仍记得一个关键场景:在法院领导为老院长举办庆功宴的当日,面对老院长与夫人金婚庆典的温馨时刻,一位年轻人借酒劲询问:‘您和夫人相伴五十年,历经风风雨雨始终不离不弃,能否向我们年轻人分享其中的秘诀?’

老院长轻笑一声,回答道:"其实并无特别秘诀,归根结底只有一个字:忍。"

听到此处,院长夫人终于按捺不住,猛然拍案而起,厉声质问:‘这四个字,岂能一忍再忍!’

这段戏在原著中并没有出现,为电影原创。而出于某种目的。导演冯小刚,还安排了一个琵琶女坐在这对老夫妇身边,弹奏起一首幽怨的《皂罗袍》。这支昆曲,讲的是杜丽娘心中的忧郁与黯然。好似在说。这觥筹交错间五十年的金婚,似乎也并没有像众人口中那般,和谐、美满。

这段戏在原著中并没有出现,为电影原创。而出于某种目的。导演冯小刚,还安排了一个琵琶女坐在这对老夫妇身边,弹奏起一首幽怨的《皂罗袍》。这支昆曲,讲的是杜丽娘心中的忧郁与黯然。好似在说。这觥筹交错间五十年的金婚,似乎也并没有像众人口中那般,和谐、美满。

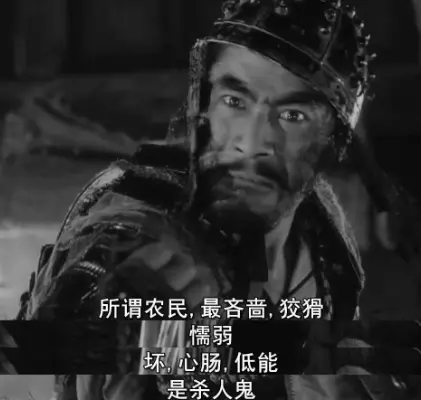

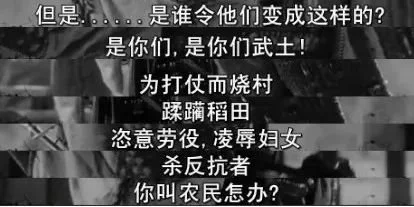

那个时代,忍让成为了一种生存法则。一个"忍"字道出了人们普遍的处世哲学,也凸显出李雪莲"不忍"的特立独行。在那样特殊的年代里,若不遵循这种忍辱负重的生活方式,便会被视为异类。然而,真正引人深思的是:究竟是谁将李雪莲推向了潘金莲的境地?原著对此有着清晰的刻画——李雪莲将孩子托付给一位饱受丈夫家暴的农妇。当面对被千夫所指的处境时,她质问这位妇女是否也认为自己是在徒劳挣扎。而对方却摇头表示:"这就是我们之间的不同,我遇事能忍,你却不能忍。"说着掀开袖子展示伤痕:"你看,这些伤都是老臧打的。忍是一辈子的事,不忍也是一辈子,我虽怕事,却敬佩那些敢作敢为的人。李雪莲,你比我要强多了。"面对这番话,李雪莲潸然泪下,抱着她哽咽道:"孟兰芝,有你这句话,我死了都值得。"这份"刺头"般的坚持,在整部作品中显得尤为珍贵,它展现了李雪莲为数不多的温柔时刻。因为终于有人理解她,明白她如此选择的深层意义——并非为了证明自己不是潘金莲,而是不愿让自己的人生被污名所玷污。这种维护尊严的勇气,这种拒绝被定义的自觉,比任何外在的抗争都更具力量。她的抗争,归根结底是为了守护作为一个人最基本的体面。正如《七武士》中那句经典台词:农民之所以选择这样的活法,或许正是因为若不如此,他们又能如何?

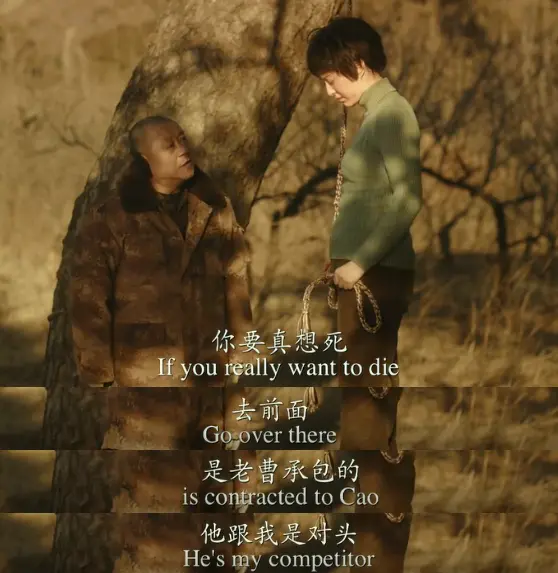

谈及此处,不禁令人产生疑问。为何如此一部具有独特视角的影片,豆瓣评分却仅有6.7分,且引发众多观众的忽视与质疑?Sir认为,或许通过影片结尾的片段,我们可以窥见一些线索。李雪莲试图在果园中轻生,却遭果农阻拦,被要求前往其他地点以获取利益。果农称:‘你要真想死,前面是老曹承包的,他和我是对头。’

李雪莲选择留下,目光始终停留在对面果园的方向。阳光洒落,她眼底泛起泪光,仿佛某种未尽的情愫在无声涌动。

在那个瞬间,李雪莲突然领悟到,这个世界里每个人都在追逐自身的利益。所谓的真相,在与他人的仕途发展,甚至与果园的收成相比,都显得微不足道。没错,一向以大众审美为导向的冯小刚,这次没有选择常见的圆满结局,而是转向了令人压抑的绝望,背对着观众。这在如今这个追求流量的二流社会中,显得格外与众不同且珍贵。但结果如何呢?当年,我们异口同声地批评这部电影未能触动内心,觉得它只是隔靴搔痒。而如今,我们却惊奇地发现,这部作品竟然曾成功上映。七年的时间既可以显得短暂,也可以显得漫长。短暂在于冯小刚在这期间仅匆匆拍摄了两部电影,便悄然退出了电影圈。而漫长则在于环境的巨大变迁,仿佛经历了整个时代。那些自诩为聪明人的导演,或许也未曾料到这样的结局。就像电影结尾,李雪莲背对镜头,望向远方。那隧道的尽头,那洞外的世界,究竟又会是怎样的景象呢?

最新资讯

- • 就说嘛,他的吻戏肯定带感 -

- • 原来明星做个正常人就能被业内夸,这份媒体好感度艺人榜单看笑了 -

- • 2023年度海外最热的国产剧居然是它 -

- • 台媒曝46岁高圆圆怀二胎,与赵又廷街头遛娃亲吻,经纪人回应了 -

- • 笑掉了大牙!毫无姿色也可以当情妇?《繁花》小阿嫂选角真的失败 -

- • 于海遗体告别仪式举行,吴京吴樾送花圈,尊称“恩师”悲痛送别 -

- • 郑晓龙新剧《侦察英雄》定档1月9日 罗晋马思纯在烽火中练就胜战刀锋 -

- • 曾被嘲花瓶的她,内娱已经高攀不起了 -

- • 剧综营销2023:既巧妙,又有效 -

- • 她们来了,留给“热巴周冬雨们”的时间不多了 -

- • 《三大队》大结局:王大勇整容,王母一句话害死儿子,网友:离谱 -

- • 《我们的翻译官》定档1月8日 宋茜陈星旭上演“双A”甜燃爱情 -

- • 《三大队》大结局:王大勇容貌大变有3种可能,整容只是其中一种 -

- • 2023年,豆瓣8分剧创造历史,国产剧正在高歌猛进? -

- • 黑路3:于海鹏把烦心事告诉了蓝刚 -

- • 郑钧被骂得越惨,我越嗑这一对 -

- • 1985年,游本昌拍摄8集《济公》,片酬不到1000元,却创造了经典 -

- • 谭松韵新剧涉嫌抄袭《犬夜叉》,导演被曝是惯犯,之前就抄过日漫 -

- • 拿什么拯救你,谢娜 -

- • 一口气看19集,越看越上瘾,真是一部上头古装悬疑探案 -