资讯分类

从8.8到9.5,一千多亿给搞破产了 -

来源:爱看影院iktv8人气:192更新:2025-09-18 10:51:57

消费已渗透进生活的每个毛细血管,悄无声息地影响着我们的日常选择。这种无处不在的渗透性,使得消费行为既显而易见又难以察觉。每当话题触及消费领域,总能点燃大众的热议神经——无论是李佳琦直播间的一时失言,还是苹果15的发布引发的追捧,亦或是华为新机抢购时的热潮,再到一年一度的双11狂欢、双12促销,以及半年一度的618大促,消费浪潮始终在人们心中激起层层涟漪。在这场永不落幕的消费盛宴中,我们既在理性与冲动间反复拉锯,又在抵制与支持的矛盾中寻找平衡。面对层出不穷的消费诱惑,人们不禁开始思考:为何要消费?如何才能明智消费?在赚钱与省钱的博弈中,我们究竟是被消费主义浪潮被动裹挟,还是拥有了主动驾驭消费的能力?

口与脑被操控的人类图源:Cassiopeus插画作品。从宏观视角到微观层面,从市场运转到个体命运,财富分配的鸿沟究竟源于何种机制?本期推荐7部高分经济类纪录片,带您深入探讨这一议题。首部《经济机器是如何运行的》以2008年金融危机为切入点,通过31分钟的深度剖析揭示资本主义体系的运作逻辑,豆瓣评分高达9.5。

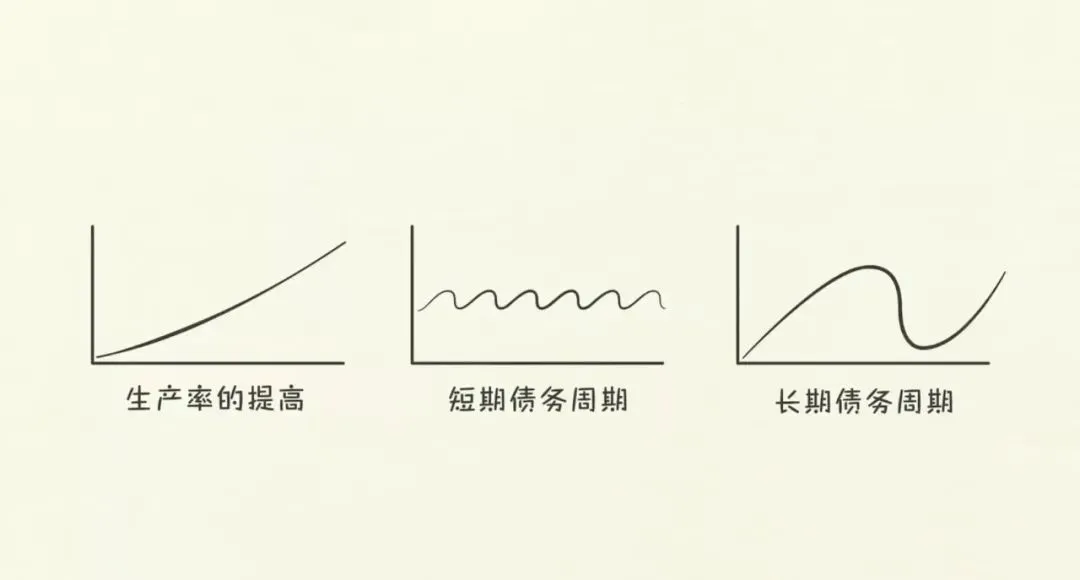

2008年全球金融危机之后,桥水投资公司创始人瑞·达利欧创作了一部时长仅30余分钟的动画短片,以生动形象的方式解析了宏观经济运行机制及债务与信贷的核心概念。该短片不仅获得9.5分的高分评价,更凭借其深入浅出的讲解成为经济学入门者必看的经典之作。影片系统阐述了推动经济发展的三大核心动力:生产率的持续提升、短期债务周期的波动规律,以及长期债务周期的演变趋势。

经济体系的本质可视为无数个体与组织之间交易活动的集合。政府作为最重要的市场参与者,同时扮演着最大买方与卖方的双重角色,其职能可划分为两个核心机构:中央政府负责税收征收与公共支出,而中央银行则专注于利率调控与货币发行。此类分类阐释方式有助于清晰解析复杂经济机制。比尔·盖茨曾向公众推荐该视频,认为其内容对投资者和普通人都具有重要价值,观看三十分钟即构成对知识的有效投资。《监守自盗》作为2010年上映的纪录片,凭借8.8分的豆瓣评分和109分钟的时长,成为解析经济系统性风险的经典案例。

影片以冰岛为切入点,聚焦该国2003年加速金融产业发展的情况。在完成三家主要银行的私有化改革后,这些金融机构仅用五年时间便从境外获取了高达1200亿美元的贷款资金,这一数额相当于冰岛全年国内生产总值的十倍之多。值得注意的是,这些银行在涉足国际金融领域之前,几乎没有任何海外运营经验。

银行在获取资金后,通过向房地产投机者和股市投资者提供信贷推动了冰岛的金融扩张。这一时期,大量冰岛居民迅速积累巨额财富,股票市场指数上涨了9个百分点,房价更是实现翻倍增长。然而,当次贷危机突然爆发时,冰岛的金融体系因过度依赖短期融资而陷入瘫痪。这场危机不仅引发严重的国家财政危机,更成为人类历史上罕见的系统性金融风暴。冰岛全国累计背负850亿美元外债,人均负债达到33万美元。在32万人口中,有5万人因此破产,失业率在6个月内激增3倍。四分之一拥有房产的民众在短时间内失去资产,成为银行系统崩盘的受害者。最终,冰岛不得不面对全面破产的现实。

纪录片《溺水的巨人》由查尔斯·弗格森执导,马特·达蒙担任旁白,荣获奥斯卡最佳纪录长片奖。该片通过深入探访全球金融业巨头、政界要人、财经记者及学术权威,揭示了金融权力的崛起轨迹,并曝光了业界与学界的惊人内幕。采访对象涵盖前美联储主席、国际货币基金组织总裁、白宫国家经济委员会前主席等重量级人物。

第三部《安然:房间里聪明的人》于2005年上映,豆瓣评分高达8.4分,影片时长为110分钟。

安然公司曾位列全球知名企业榜单前列,其公布的年度营收在2000年达到1010亿美元,位居《财富》杂志“美国500强”排名第7位。然而2001年底,该公司突然向纽约破产法庭提交破产保护申请,成为美国历史上第二大企业破产案。早在破产前,就有业内人士对其盈利模式提出质疑,最终安然承认自1997年起存在财务造假行为,累计虚增利润达6亿美元。

在安然事件爆发的这段时间里,其首席执行官却在持续抛售个人持有的公司股票。这种在财务造假背景下依然敢于大肆套现的举动,究竟源于何种扭曲的动机?又如何编织出令人瞠目结舌的虚假账目?这部揭露真相的纪录片以其扣人心弦的情节转折,将悬念程度远超传统悬疑与惊悚片的界限,直击人性贪婪的深渊。

《无节制消费的元凶》是一部2014年上映的纪录片,全片共分为3集,每集时长48分钟。该作品通过深入剖析消费主义盛行的社会现象,揭示了现代人过度消费背后的多重动因,引发观众对物质欲望与生活方式的深刻反思。

调查记者雅克•佩雷蒂通过深入采访与数据调研完成的这部作品,其核心在于揭示消费主义背后的操控力量。尽管早在两年前便已被《影探》推荐,但其现实意义至今仍值得重新审视。这种持续反思的价值在于,它促使我们追问:在资本逻辑主导的消费社会中,究竟是谁在无形中牵引着大众的消费选择?这是否意味着我们的思维已被局限在既定的框架之中?

纪录片《思维笼》开篇即引入“计划报废”这一概念,揭示厂商通过人为缩短产品使用寿命以刺激消费者重复购买的商业策略。上世纪90年代,在东柏林一处旧厂房中发现的尘封文件披露了惊人事实:电气行业垄断联盟曾将标准灯泡的使用寿命从原本的2500小时刻意压缩至1000小时。文件显示,若企业未能遵守此规定,将面临相应的罚款,具体金额依据实际使用时长的超标情况而定。

为刺激消费,企业采取了多种策略,其中便包括利用消费者的恐惧心理。例如,通过夸大年龄带来的变化引发对衰老的焦虑,或是制造健康风险的恐慌以促使购买相关产品,更有甚者以生命脆弱性为切入点,营造出对生命终结的隐忧。

以信用卡及网络借贷应用为例,电子支付手段通过虚拟交易过程,削弱了消费者对实际资金消耗的心理感知,从而可能影响其消费决策的理性判断。

孩童追逐游戏,而成人则钟情于汽车。儿童消费市场具有显著的商业价值,因其作为关键消费群体,对产品与品牌的命运拥有难以预测的影响力与引导力。现代成人正呈现出明显的童稚化趋势,对延迟满足的耐受性降低,消费行为愈发趋向即时性。这种转变催生了消费信贷与即时满足冲动的共生关系,使人们在未充分权衡的状况下,通过借贷手段实现对未来的透支。

这部作品《金钱与我》(05)在2016年斩获8.2分的豆瓣高分,全系列共6集,每集时长24分钟,堪称一部引人深思的佳作。观看后令人产生茅塞顿开的领悟感,值得反复品味。

这是一部专为普通大众打造的实用指南类纪录片,共分为6集,每集时长24分钟。节目采用案例教学模式,每集以真实家庭案例开篇,通过财务现状、困境分析及目标设定展开。随后邀请专业理财师深度解读问题成因,提出针对性解决方案,并全程跟踪家庭执行过程。该纪录片创新性地融入三项普适性强的理财建议:摒弃对品牌的盲目崇拜,避免为溢价买单;建立科学预算表格以遏制购物冲动;定期审视长期消费账单(如通讯套餐、保险服务等)的必要性。独特的叙事方式使其兼具教育价值与娱乐性,堪称一部值得关注的理财类综艺节目。

接下来的两部传记类纪录片或许能为追求财务自由的朋友们带来深刻启发。其中2017年上线的《成为沃伦·巴菲特》以8.4分的豆瓣评分展现了投资巨头的智慧人生,通过110分钟的叙事深入剖析了其价值投资理念的形成过程与商业决策背后的思维方式。

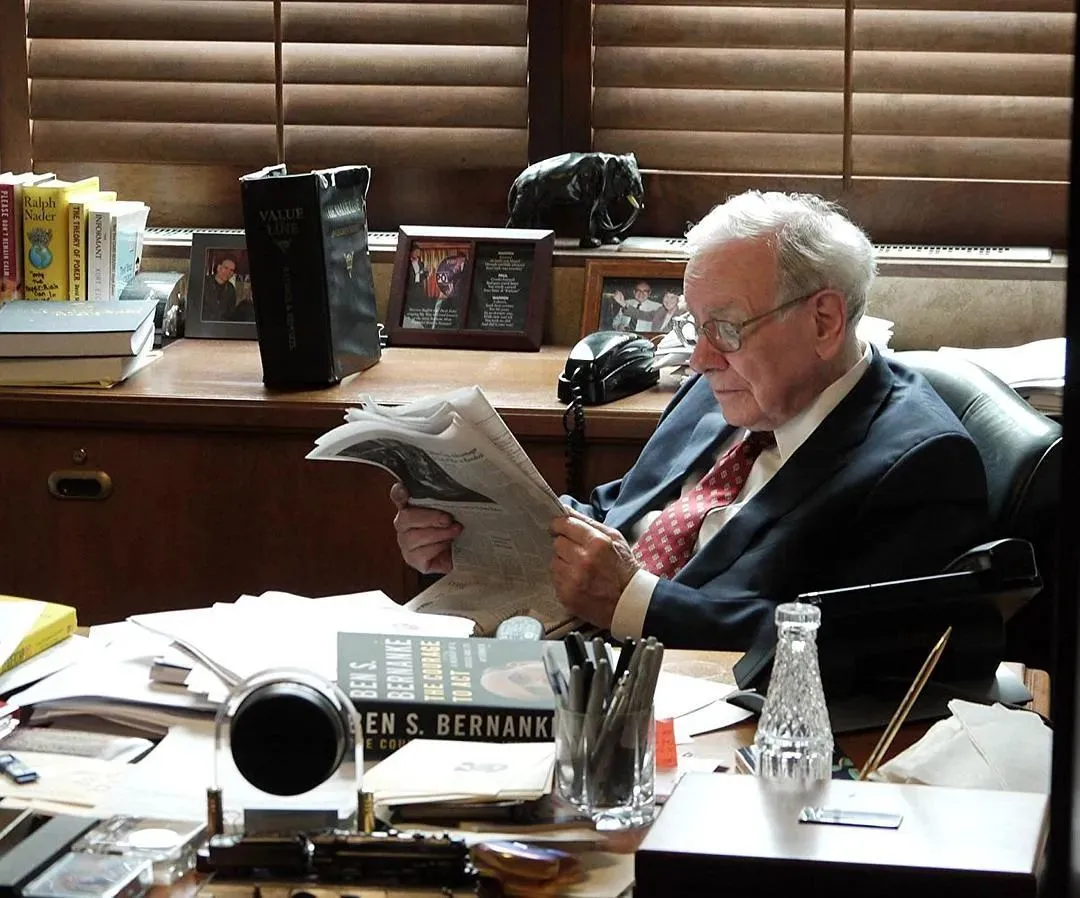

据路透社2023年6月23日报道,沃伦·巴菲特向五家慈善机构捐赠了价值464亿美元的伯克希尔·哈撒韦公司股票。此次捐赠使他自2006年以来的累计捐赠额突破510亿美元大关。在2020年9月《福布斯》公布的美国前400大富豪榜单中,巴菲特以735亿美元资产位列第四。作为投资界传奇人物,其财富积累路径与独特的理财理念始终备受关注。这部纪录片以贴身跟拍手法记录了巴菲特晚年的生活日常,同时深入追溯其从商经历与人生轨迹。

沃伦·巴菲特于1930年出生,年仅7岁便从学校图书馆借阅了《赚一千美元的一千种方式》。书中提及通过投币体重计获利的商业模式启发了他,由此萌生了购置设备并扩大规模的商业构想。少年时期的巴菲特展现出非凡的商业嗅觉,他计划先购置一台投币体重计,再以盈利反哺购买下一台设备,最终实现让全美民众都能使用这一设施的目标。这种对复利效应的早期认知,促使他早早踏入商业领域,通过挨家挨户销售可口可乐、口香糖和各类报纸积累初始资本。即便每周仅能获得5美分的零花钱,他仍执着于突破这一局限,展现出对财富增长的敏锐直觉和超越同龄人的进取心。

单凭这些要素仍难以支撑长期的成功。作为投资界传奇人物,沃伦·巴菲特曾提炼出三条关键经验:构建互信共赢的伙伴关系,培养持续深入的阅读习惯,以及锤炼始终如一的专注精神。

与沃伦·巴菲特最显著的相似之处,莫过于我们对麦香猪柳蛋汉堡(附芝士)的共同青睐。这种对美食的执着,或许正是我们思维方式相通的微妙注脚。

由2012年上映的纪录片《史蒂夫·乔布斯:遗失的访谈》以其深刻的访谈内容获得豆瓣9.5分的高评价,影片时长为72分钟。该片通过整理乔布斯生前的访谈片段,展现了这位科技传奇人物的思想魅力与创新精神,为观众呈现了他不为人知的另一面。

1985年,乔布斯在三十岁之际被自己引荐的CEO从苹果公司驱逐。十年后,1995年,一位记者曾对乔布斯进行专访,彼时他正专注于自己创办的NeXT公司。然而这段珍贵的采访记录因母带在运输途中遗失,始终未能公之于众。直至2011年,一位导演在车库中偶然发现保存完好的拷贝,这段尘封已久的访谈才重见天日,而乔布斯已不幸离世。尽管乔布斯生前鲜少接受电视采访,但在这份访谈中,他却展现出罕见的坦诚,深入阐述了个人理念。这位科技传奇自幼便对计算机充满热情,十岁时在NASA Ames研究中心目睹的分时共享终端机(虽无独立显示器)在其心中埋下了种子,十二岁通过惠普兴趣小组获得工作机会,最终在二十一岁便完成Apple I的设计与开发,成为最早商业化个人电脑的先驱。

于一次访谈中提及,他预见网络购物将取代传统电视购物。

他坦诚剖析自身性格特征:"我属于那种只追求成功、不计较得失的人。即使我原本观点固执,只要有人能用可靠的事实说服我,最多五分钟我就会调整立场。我从不惧怕犯错,反而认为承认错误是常态,这对我来说毫无压力,我只关注最终的成果。" 这段话让我深受触动,尤其是那句关于人生追求的宣言:"人活着应当不断追求极致,并将这份追求与同类分享。"

以上就是本期纪录片的精彩盘点。

最新资讯

- • 开心麻花自砸招牌的10大烂片,一部不如一部,你贡献过几张票房? -

- • 几乎零差评的6部顶级大片,每部都是电影界的天花板 -

- • 吴京沈腾黄渤,一起走入死局 -

- • 《云之羽》:悬疑氛围拉满,主角人设有亮点,配角的感情线触人心 -

- • 《西出玉门》全剧最惨工具人,死于叶流西之手,却与昌东结婚生子 -

- • 疯狂上头,又一国产剧破8分 -

- • 谍战剧“王炸”将登央视!3位国家一级演员当反派,陈哲远压力大 -

- • 《异人之下》14、15集:冯宝宝演得越来越好,这配角太拉仇恨 -

- • 《前夜》结局,兄弟阋墙同志惨死,林昔苏楠无计可施? -

- • 《骄阳伴我》:盛阳:惊艳世界的双重身份! -

- • 《南风知我意》开播,站内热度破8000,成毅张予曦化身欢喜冤家 -

- • 仅用1集,打破了央八五年的收视纪录,改写了2023国产剧天花板 -

- • 正在热播的五部电视剧,《西出玉门》排在第二,你在追哪一部? -

- • 韩影《眠》再创成绩 连续七天蝉联韩国票房冠军 -

- • 3.9分,阿娇你咋又双叒接这种烂戏 -

- • 这个暑期档,抖音和影剧内容互相成就 -

- • 中秋国庆全家来看《汪汪队立大功大电影2》 炫酷超能力看点十足 -

- • 演员蒂尔达·斯文顿加入青葱计划电影大师班 -

- • 怪物,恐惧和勇敢,汉江里的怪物为什么能激发人类的勇气? -

- • 千万千万不能忘了这一部 -